On entend souvent que le fait de consommer des drogues serait une défaillance morale, associée à un manque de volonté d’arrêter dès qu’il est question de dépendance. Mais c’est un tout petit peu plus compliqué que ça.

Est-ce que vous connaissez le concept d’adversité vécue dans l’enfance ?

Des recherches scientifiques Boullier, M., & Blair, M. (2018). Adverse childhood experiences. Paediatrics and Child Health, 28(3), 132-137. en proposent trois grands types rencontrés par les enfants, à savoir l’abus, l’instabilité familiale, et la négligence.

L’abus peut être émotionnel, physique ou sexuel. L’instabilité familiale c’est par exemple la séparation des parents ou les violences conjugales et les négligences seront des carences éducatives et le manque de soins affectifs et physiques. Est-ce que vous savez par exemple qu’il a été estimé en 2023 CIIVISE (2023). Violences sexuelles faites aux enfants : « on vous croit » – Rapport 2023 ! que 5,4 millions de personnes en France avaient subi des violences sexuelles avant leurs 18 ans ? Et que 160 000 enfants en sont victimes chaque année, encore à l’heure où je vous dis cela ?

Je pense qu’il n’est pas utile de vous préciser que vivre ce type d’évènement dans l’enfance, ou l’adolescence, a des conséquences évidentes sur l’avenir d’une personne. Mais il est peut-être utile de préciser que ces chiffres indiquent qu’une personne sur dix a vécu ça, avec une prévalence plus de deux fois plus grande chez les femmes.

On connaît tous et toutes des personnes qui sont passées par là, même si on ne le sait pas et qu’elles ne nous en parlent pas forcément. Les recherches scientifiques sur l’adversité dans l’enfance nous apportent des constats alarmants concernant la santé des personnes affectées :

Il faut aussi s’intéresser à ce que ça donne sur le plan social.

Déjà, on sait que des enfants qui subissent des violences ont plus tendance à développer des comportements considérés comme anti-sociaux, notamment parce qu’une violence normalisée au sein de la famille, ou dans un contexte social plus large, induit une communication calquée sur cette violence Trinidad, J. E. (2021). Social consequences and contexts of adverse childhood experiences. Social Science & Medicine, 277, 113897. .

« D'un point de vue social, les expériences négatives vécues pendant l'enfance ne se traduisent pas seulement par des épreuves ponctuelles, mais aussi par un environnement familial qui « normalise » les comportements antisociaux, ce qui suggère qu'une éducation stricte peut influencer l'attitude des jeunes à l'égard de comportements supposés négatifs. D'un point de vue neurodéveloppemental, les jeunes ayant vécu des expériences négatives pendant leur enfance peuvent eux-mêmes présenter une prédisposition à ces comportements antisociaux, de sorte qu'ils choisissent simplement de s'intégrer dans des groupes de pairs qui acceptent leurs penchants. Ces deux perspectives mettent en évidence les processus réciproques de socialisation et de sélection au sein des groupes de pairs, influencés par les expériences négatives vécues pendant l'enfance au sein du foyer familial. »

Trinidad, J. E. (2021). Social consequences and contexts of adverse childhood experiences. Social Science & Medicine, 277, 113897.

On prend l’habitude de mentir pour éviter des coups et des brimades, on adopte de nombreuses stratégies d’évitement, etc. Et ça impacte forcément les relations sociales à l’école, les résultats scolaires et tout ce qui s’ensuit.

Mais bien évidemment, tous les enfants qui passent par là n’évoluent pas de la même manière. Ils ne deviennent pas nécessairement délinquants ni même forcément violents, ils ne se mettent pas tous à consommer des drogues non plus, on parle là d’un facteur de risque important Broekhof, R., Nordahl, H. M., Tanum, L., & Selvik, S. G. (2023). Adverse childhood experiences and their association with substance use disorders in adulthood: A general population study (Young-HUNT). Addictive behaviors reports, 17, 100488. , qui s’ajoute à d’autres facteurs qui peuvent être plutôt innés ou acquis.

« La population Young-HUNT 3 comprenait 4 070 garçons (âge moyen 15,85 ans ; écart-type 0,03 an) et 4 129 filles (âge moyen 15,91 ans ; écart-type 0,03 an). Sur les 8 199 adolescents, 65,8 % (N = 5 398) avaient vécu au moins un type d'expérience négative pendant leur enfance, et 28 % (1 514) d'entre eux en avaient vécu plusieurs. Les dysfonctionnements familiaux constituaient le type d'expérience négative le plus répandu. Sur l'ensemble des participants à l'étude Young-HUNT 3 (8 199), « seulement » 136 (1,7 %) ont développé un trouble lié à l'usage de substances. Cependant, parmi ces 136 adultes présentant un trouble lié à l'usage de substances, 121 (89 %) avaient vécu des expériences négatives durant leur enfance. Ainsi, un adulte ayant des antécédents d'enfance difficile a un risque 4,3 fois plus élevé de développer un trouble lié à l'usage de substances qu'un adulte sans antécédents d'enfance difficile. »

Broekhof, R., Nordahl, H. M., Tanum, L., & Selvik, S. G. (2023). Adverse childhood experiences and their association with substance use disorders in adulthood: A general population study (Young-HUNT). Addictive behaviors reports, 17, 100488.

Avoir vécu des violences dès le plus jeune âge influence énormément le comportement d’une personne.

On peut ajouter à cela plusieurs choses :

Plus on subit d’adversités différentes et de manière répétée, et plus cela commence tôt, plus les conséquences sanitaires et sociales sont graves et difficiles à gérer plus tard.

« Près de 70 % des personnes interrogées dans le cadre de la présente étude ont déclaré avoir vécu au moins un type d'expérience négative pendant leur enfance, et près d'une personne sur cinq a déclaré avoir vécu quatre types d'expériences négatives ou plus. Conformément aux résultats de recherches antérieures, les expériences difficiles vécues pendant l'enfance étaient associées à des difficultés interpersonnelles à l'âge adulte. Ainsi, les données de la présente étude concordent avec les recherches antérieures sur les conséquences intrapersonnelles, qui révèlent un effet dose-réponse des expériences négatives multiples vécues pendant l'enfance, selon lequel une exposition cumulative croissante à des expériences difficiles pendant l'enfance correspond à un dysfonctionnement plus important plus tard dans la vie. »

Poole, J. C., Dobson, K. S., & Pusch, D. (2018). Do adverse childhood experiences predict adult interpersonal difficulties? The role of emotion dysregulation. Child abuse & neglect, 80, 123-133.

Et si on ajoute à tout cela le fait d’être d’origine étrangère, avec tous les freins que cela implique dans l’accès aux services sociaux, les barrières administratives, et la difficile compréhension globale de la manière d’accéder à un tel système, la situation empire rapidement.

On entend beaucoup parler des dangers que représentent les écrans et les réseaux sociaux pour les enfants, mais on s’attarde beaucoup moins sur le trouble de stress post-traumatique qui impacte la vie de nombreuses personnes suite à ce qu’ils ont vécu dans leur enfance et leur adolescence mais aussi à l’âge adulte.

Vous vous dites peut-être que tout ce que je raconte n’a pas grand-chose à voir avec les usages problématiques de drogues et que je fais des liens de manière un peu hasardeuse, du coup on va regarder de plus près les données scientifiques qui étudient ce lien spécifiquement.

Les études sur l’adversité vécue dans l’enfance et le trouble de l’usage de substances montrent que le lien entre les deux est fort, même s’il faut encore des études pour analyser finement l’influence de chaque type et sous-type d’adversité sur les différentes consommations.

On en a parlé dans un autre article, les drogues ont des utilités différentes en fonction du contexte. On ne consomme pas de l’héroïne pour les mêmes raisons qu’on consomme de la cocaïne, pour résumer très très simplement. Et c’est lié à leurs effets respectifs ainsi qu’au contexte qui entoure leur consommation.

De nombreuses études montrent que chez les personnes prises en charge pour leur addiction la présence d’expériences négatives dans l’enfance était bien plus importante Leza, L., Siria, S., López-Goñi, J. J., & Fernandez-Montalvo, J. (2021). Adverse childhood experiences (ACEs) and substance use disorder (SUD): A scoping review. Drug and alcohol dependence, 221, 108563. . C’est important ici d’avoir à l’esprit que toutes les personnes qui consomment n’ont pas forcément vécu des violences qui puissent expliquer ces consommations. Pour rappel, la grande majorité des personnes qui consomment des drogues n’a pas de soucis avec ça Nations Unies – Bureau des Drogues et de la Criminalité. (2015). World Drug Report. Chapitre 1. Status and trend analysis of illicit drug markets. . Là je parle plutôt du trouble de l’usage, qui lui est fortement relié à une vie empreinte de violence.

Et plusieurs constats doivent être mis en avant.

« Les principaux facteurs de risque de comportement suicidaire chez les personnes souffrant de troubles liés à l'usage de substances sont les suivants : être une femme, avoir vécu une expérience traumatisante (abus physique, psychologique et/ou sexuel et violence conjugale) et avoir des antécédents de troubles mentaux (problèmes de santé mentale dans la famille ou troubles mentaux comorbides). »

Leza, L., Haro, B., López-Goñi, J. J., & Fernández-Montalvo, J. (2024). Substance use disorder and lifetime suicidal behaviour: A scoping review. Psychiatry research, 334, 115830.

Et puisque le sort s’acharne, beaucoup de personnes ayant eu un parcours de violences dans leur enfance, de placements en foyers et des conséquences qui s’ensuivent, finissent par se retrouver à la rue.

D’après le rapport annuel 2025 de la Cour des Comptes Cour des Comptes. (2025). Rapport public annuel. Les politiques publiques en faveur des jeunes. , la moitié des 18-25 ans à la rue étaient placés préalablement à l’Aide Sociale à l’Enfance sont dans une situation très précaire, à la rue, sans emploi et sans ressources. Ils font partie des « NEET« , aussi appelés les invisibles.

Et comme on peut s’en douter, vivre à la rue est un facteur déterminant pour la santé mentale Laporte, A., Vandentorren, S., Détrez, M. A., Douay, C., Le Strat, Y., Le Méner, E., … & Samenta Research Group. (2018). Prevalence of mental disorders and addictions among homeless people in the greater Paris area, France. International journal of environmental research and public health, 15(2), 241. , encore plus lorsqu’on arrive jeune dans cette situation, et de manière bien plus marquée lorsqu’on est une femme Tinland, A., Boyer, L., Loubière, S., Greacen, T., Girard, V., Boucekine, M., … & Auquier, P. (2018). Victimization and posttraumatic stress disorder in homeless women with mental illness are associated with depression, suicide, and quality of life. Neuropsychiatric disease and treatment, 2269-2279. . Et une personne qui consomme tout en vivant à la rue est une personne qui a plus de risques de s’injecter Linton, S. L., Celentano, D. D., Kirk, G. D., & Mehta, S. H. (2013). The longitudinal association between homelessness, injection drug use, and injection-related risk behavior among persons with a history of injection drug use in Baltimore, MD. Drug and alcohol dependence, 132(3), 457-465. .

« Nos résultats ont montré que le fait d'être NEET au début de l'âge adulte était associé à un risque accru de troubles liés à la consommation de drogues plus tard. Ces résultats suggèrent que l'exclusion du système éducatif ou du marché du travail au début de l'âge adulte pourrait entraîner une détresse psychologique, qui à son tour pourrait conduire à une consommation excessive de drogues, comme stratégie d'adaptation pour faire face à des sentiments de détresse. En outre, il est possible que les personnes dont les parents ont consommé des drogues de manière abusive soient elles-mêmes susceptibles de développer plus tard des problèmes de consommation de drogues. »

Manhica, H., Yacaman-Mendez, D., Sjöqvist, H., Lundin, A., Agardh, E., & Danielsson, A. K. (2022). Trajectories of NEET (Not in Education, Employment, and Training) in emerging adulthood, and later drug use disorder-a national cohort study. Drug and alcohol dependence, 233, 109350.

Vous voyez le cercle vicieux en train de se dessiner ?

Si on doit résumer, voici plusieurs points importants :

À quel moment on arrête de s’intéresser à ces enfants ? Et pourquoi s’en désintéresser alors qu’on n’a pas réussi à les aider comme il aurait fallu ? Je vous laisse réfléchir à ça, mais c’est vraiment une notion fondamentale à laquelle il faudra bien répondre un jour.

On peut désormais parler plus en détail des consommations de drogues en elles-mêmes. Il est largement admis qu’une personne qui consomme une drogue avec un tel parcours, n’est pas quelqu’un qui va bien et qui boit, fume, ou s’injecte par simple plaisir. On parle là de personnes qui ont trouvé une solution parmi d’autres, pour survivre physiquement et psychologiquement un jour de plus dans des conditions extrêmement hostiles.

Je rappelle qu’en 2023, 800 personnes vivant dans la rue sont décédées à cause de leurs conditions de vie.

C’est l’environnement social Wesselmann, E. D., & Parris, L. (2021). Exploring the links between social exclusion and substance use, misuse, and addiction. Frontiers in Psychology, 12, 674743. et en partie la biologie altérée par la violence Cooke, E. M., Connolly, E. J., Boisvert, D. L., & Hayes, B. E. (2023). A systematic review of the biological correlates and consequences of childhood maltreatment and adverse childhood experiences. Trauma, Violence, & Abuse, 24(1), 156-173. qui favorisent grandement des consommations de ce type. Et quoi de plus logique qu’une personne avec un stress décuplé au quotidien, à cause de traumas, qui cherche un produit qui permet de calmer ça Luciano, M. T., Acuff, S. F., Olin, C. C., Lewin, R. K., Strickland, J. C., McDevitt-Murphy, M. E., & Murphy, J. G. (2022). Posttraumatic stress disorder, drinking to cope, and harmful alcohol use: A multivariate meta-analysis of the self-medication hypothesis. Journal of Psychopathology and Clinical Science, 131(5), 447. ; Edinoff, A. N., Nix, C. A., Hollier, J., Sagrera, C. E., Delacroix, B. M., Abubakar, T., … & Kaye, A. D. (2021). Benzodiazepines: uses, dangers, and clinical considerations. Neurology international, 13(4), 594-607. ; Vogel, M., Choi, F., Westenberg, J. N., Cabanis, M., Nikoo, N., Nikoo, M., … & Krausz, M. (2021). Chronic pain among individuals experiencing homelessness and its interdependence with opioid and other substance use and mental illness. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1), 5. comme l’alcool, les benzodiazépines ou encore l’héroïne ?

Et quand une personne a une faible estime d’elle, qu’elle est confrontée à un réel parcours du combattant où l’on exige qu’elle effectue de nombreuses démarches « pour sortir de la rue », on peut comprendre qu’elle s’oriente vers des stimulants Kastner-Bosek, A., Dajic, I., Mikus, N., Weidenauer, A., & Willeit, M. (2021). Addicted to Self-esteem: Understanding the neurochemistry of narcissism by using cocaine as a pharmacological model. Journal of Experimental Psychopathology, 12(3), 20438087211044362. ; Spencer, L. P., Addison, M., Alderson, H., McGovern, W., McGovern, R., Kaner, E., & O’Donnell, A. (2021). ‘The drugs did for me what I couldn’t do for myself’: a qualitative exploration of the relationship between mental health and amphetamine-type stimulant (ATS) use. Substance abuse: research and treatment, 15, 11782218211060852. comme la cocaïne ou les amphétamines.

Et tout ça, c’est sans compter les éventuelles pathologies psychiatriques Gutwinski, S., Schreiter, S., Deutscher, K., & Fazel, S. (2021). The prevalence of mental disorders among homeless people in high-income countries: an updated systematic review and meta-regression analysis. PLoS medicine, 18(8), e1003750. innées ou acquises à cause de la vie dehors Laporte, A., Vandentorren, S., Détrez, M. A., Douay, C., Le Strat, Y., Le Méner, E., … & Samenta Research Group. (2018). Prevalence of mental disorders and addictions among homeless people in the greater Paris area, France. International journal of environmental research and public health, 15(2), 241. , dans le stress permanent, qui s’ajoutent à des difficultés auxquelles on ne pense même pas quand on est complètement inséré dans la norme sociale, comme le fait de ne pas pouvoir disposer d’un réveil comme on voudrait. On demande aux personnes de se raccrocher à un système qui les exclue, ce qui est difficile à remettre en question sans recevoir un certain nombre de remarques hostiles.

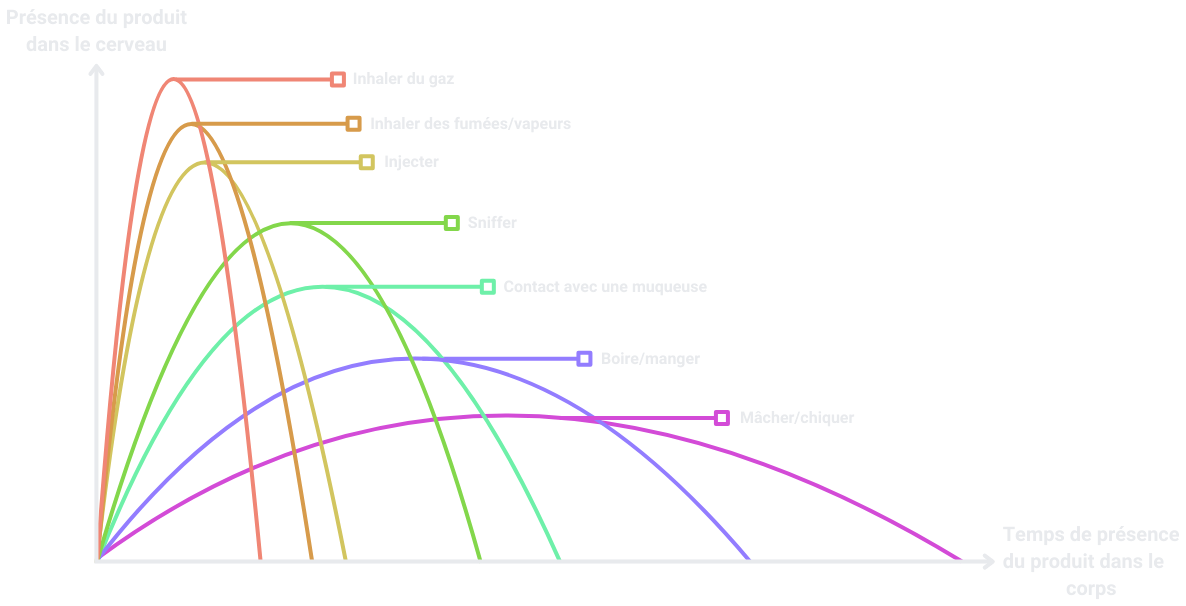

Dans un cadre économique restreint, où chaque euro compte, le mode de consommation est déterminant pour faire des économies et maximiser les effets psychoactifs recherchés, ce qui nous amène à l’injection. Utiliser la voie intraveineuse permet d’utiliser une dose plus petite pour avoir des effets plus forts, plus rapides.

Mais bien sûr, les aspects négatifs ne se font pas trop attendre, et l’addictivité de ce mode de consommation repose sur une circulation plus rapide dans le corps Allain, F., Minogianis, E. A., Roberts, D. C., & Samaha, A. N. (2015). How fast and how often: The pharmacokinetics of drug use are decisive in addiction. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 56, 166-179. ; Marie, N., Canestrelli, C., & Noble, F. (2019). Role of pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters in neuroadaptations induced by drugs of abuse, with a focus on opioids and psychostimulants. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 106, 217-226. , ce qui favorise des consommations plus fréquentes et rend l’aspect économique de moins en moins rentable.

J’en vois déjà venir certains me dire que ces personnes feraient mieux d’économiser leur argent plutôt que le dépenser dans des drogues.

Et ma réponse est simple : pourquoi penser à plus tard, dans quelques semaines ou quelques mois, quand il faut déjà réussir à terminer la journée ? Mettez vous à la place des autres et faites l’effort de comprendre qu’on n’a pas toutes et tous la même vie et les mêmes chances au départ de celle-ci. Gardons bien à l’esprit que le sujet des addictions nécessite une bonne capacité d’empathie pour le comprendre.

Ajoutons à cela le contexte légal autour des drogues, du risque de consommer un produit adultéré, de la peur de la répression… Le cercle vicieux continue de se développer et il devient difficile d’en sortir, parce que le système socio-économique et politique dans lequel nous vivons n’est pas prévu pour aider au mieux les personnes, et le phénomène biologique de l’addiction s’y ajoute. Ce système produit de nombreuses injonctions parfois totalement irréalisables, et il a une réelle difficulté à traiter les causes sous-jacentes, se concentrant plutôt sur les symptômes du problème.

On a donc aujourd’hui une logique de soins très prégnante, parfois au détriment de la prévention, ce qu’on retrouve dans plusieurs domaines du travail social. Il est plus facile, dans une logique de comptabilité capitaliste, de chiffrer les soins et le fait de solutionner des problèmes, mais c’est beaucoup plus compliqué de concevoir l’efficacité de la prévention, puisque par définition on évite des problèmes qui auraient pu arriver et on ne peut donc pas les quantifier aussi précisément que les problèmes qui sont bel et bien arrivés.

Tout ça m’amène à vous parler des salles de consommation à moindre risque, qui sont actuellement fortement remises en question et mises en sursis. Récemment renommées Haltes Soins Addictions, ou HSA, ce dispositif médico-social a pour objectif d’apporter aux personnes les plus précaires, sur le plan sanitaire et social, un endroit propre, sécurisé, dans lequel elles peuvent consommer leurs drogues.

On pourrait se dire que, « oui d’accord il faut aider ces gens, mais leur fournir une seringue ce n’est pas faire de la prévention ni les aider à se soigner ! », comme dirait l’autre.

Mais même si cela paraît contre intuitif, le premier pas à faire pour aider c’est d’accepter la consommation Osaji, J., Ojimba, C., & Ahmed, S. (2020). The use of acceptance and commitment therapy in substance use disorders: a review of literature. Journal of clinical medicine research, 12(10), 629. . Les thérapies basées sur l’acceptation de la consommation, par le professionnel de santé et par la personne dépendante, montrent une meilleure efficacité Krotter, A., Aonso-Diego, G., González-Menéndez, A., González-Roz, A., Secades-Villa, R., & García-Pérez, Á. (2024). Effectiveness of acceptance and commitment therapy for addictive behaviors: A systematic review and meta-analysis. Journal of Contextual Behavioral Science, 32, 100773. pour traiter les addictions et accompagner à l’abstinence. Alors que les soins forcés, en plus de ne pas respecter les principes basiques des Droits de l’Homme, montrent une efficacité toute relative Wong, A. H., Ray, J. M., Rosenberg, A., Crispino, L., Parker, J., McVaney, C., … & Pavlo, A. J. (2020). Experiences of individuals who were physically restrained in the emergency department. JAMA network open, 3(1), e1919381-e1919381. ; Urbanoski, K. A. (2010). Coerced addiction treatment: Client perspectives and the implications of their neglect. Harm Reduction Journal, 7(1), 13. si ce n’est négative dans de nombreux contextes de prise en charge.

Et en attendant que les consommations évoluent, il faut bien limiter les risques de blessures et de transmissions de virus, donc permettre un contexte de consommation plus sécurisé.

L’efficacité des salles de consommation est démontré dans ses nombreux aspects, dans d’autres pays comme en France et ce depuis des décennies. Ces lieux apportent des bienfaits d’un point de vue sanitaire, social, économique et sécuritaire.

Efficacité sanitaire :

D’abord, d’un point de vue sanitaire, c’est important de rappeler que les salles de consommation ne poussent pas à la consommation Potier, C., Laprévote, V., Dubois-Arber, F., Cottencin, O., & Rolland, B. (2014). Supervised injection services: what has been demonstrated? A systematic literature review. Drug and alcohol dependence, 145, 48-68. ; ce dispositif permet partout où il est créé une diminution du nombre de surdoses et de la mortalité associée Levengood, T. W., Yoon, G. H., Davoust, M. J., Ogden, S. N., Marshall, B. D., Cahill, S. R., & Bazzi, A. R. (2021). Supervised injection facilities as harm reduction: a systematic review. American journal of preventive medicine, 61(5), 738-749. , une diminution des infections virales, une augmentation du recours aux traitements de substitution et une diminution des complications liées à l’injection.

Et les HSA en France ont dans leurs missions un accompagnement au sevrage qui est prévu. Une infirmière qui a travaillé dans la salle de consommation de Paris, que l’on appelera Jeanne, m’a d’ailleurs expliqué que les personnes accueillies ne pouvaient pas se laver les mains dehors, ou encore qu’un certain cadre est posé aux consommation, qui ne permet pas un temps illimité d’usage.

Des consommations peuvent être différées par l’équipe sur place, et une collaboration avec les hôpitaux proches est formalisée en cas d’urgence. Elle m’a aussi raconté une anecdote très parlante. Elle a pu accompagner une personne qui venait tous les jours pour consommer, et qui avait contracté l’hépatite C. Pour soigner cette maladie il faut prendre un traitement tous les jours pendant un peu plus de deux mois. Et dans ce cas-là, le fait que la personne vienne tous les jours pour consommer a permis à l’équipe de s’assurer qu’elle prenne bien son traitement quotidiennement ce qui lui a permis de guérir.

Cela montre bien que par le biais de l’accueil lié à la consommation, il est possible d’accompagner les personnes sur d’autres aspects de leur santé, et de les aider à surmonter d’autres difficultés qui peuvent avoir un impact direct sur leur volonté de consommer.

Efficacité sociale :

En suite, sur le plan social, les HSA permettent de créer du lien avec des personnes exclues socialement, et elles proposent un cadre à la consommation qui permet un état d’esprit plus serein, libre de toute agression ou de contrôle policier, ce qui évite la précipitation, les erreurs de dosage, les blessures… ce dispositif permet de travailler sur les déterminants sociaux de la santé Kerman, N., Manoni-Millar, S., Cormier, L., Cahill, T., & Sylvestre, J. (2020). “It’s not just injecting drugs”: Supervised consumption sites and the social determinants of health. Drug and Alcohol Dependence, 213, 108078. , et aide les personnes à renouer avec le système hospitalier et médical lorsque c’est nécessaire ;

Il est important de rappeler ici que la quasi totalité des utilisateurs de ce dispositif vivent à la rue dans une situation de très grande précarité. Jeanne m’a d’ailleurs expliqué que dans la salle parisienne, de nombreuses démarches administratives étaient réalisées sur place pour des mises à l’abri ou pour ouvrir certains droits sociaux et administratifs.

Efficacité économique :

Bref, la réduction des risques sous toutes ses formes est largement rentable Harm Reduction International (2024). Making the investment case: economic evidence for harm reduction. puisqu’elle évite des frais de santé extrêmement coûteux, des infections virales, des arrêts maladies de longue durée, etc.

Efficacité sécuritaire :

En France, les HSA n’ont pas provoqué de dégradation de la sécurité publique autour d’elles, et le dernier rapport en date commandé par la MILDECA confirme que ce dispositif est une réelle plus value et diminue le nombre de seringues retrouvées dans l’espace public ainsi que les injections pratiquées dans la rue. Les forces de l’ordre et les autorités sanitaires reconnaissent ouvertement l’utilité d’un tel dispositif.

Jeanne m’a aussi expliqué que l’équipe, avec les personnes accompagnées, allait régulièrement récupérer les seringues dans l’espace public, pour impliquer et responsabiliser les consommateurs dans la vie du quartier.

Résumons brièvement :

Nous avons aujourd’hui largement assez de preuves pour parler de consensus scientifique. Cela fait plusieurs années, et dans certains pays plusieurs décennies, que les données s’accumulent et démontrent l’efficacité des salles de consommation.

Il faudrait être un dénialiste imperméable à toute raison pour continuer d’affirmer que les salles de consommation doivent fermer. C’est une faute morale et éthique de s’opposer aussi fortement à toute la littérature scientifique provenant de France et du reste du monde.

Les rapports français réalisés depuis le début de l’expérimentation en 2016, par l’INSERM, les Insepctions Générales de l’Administration et des Affaires Sociales, ainsi que par les Hospices Civils de Lyon, montrent parfaitement que le cas français n’est pas une exception. Ces rapports s’ajoutent aux dizaines d’études et de méta-analyses qui montrent l’efficacité d’une approche compassionnelle, visant à réduire les risques et humanisant les personnes consommatrices.

S’opposer à ces dispositifs en faisant appel à son « bon sens », à des anecdotes montées en épingle, en disant que « les valeurs se perdent » ou encore que « c’est toujours les mêmes qu’on voit se droguer » avec un odieux relent raciste, c’est s’inscire dans une mouvance réactionnaire toxicophobe, ce n’est pas être « raisonnable » ou « pragmatique ».

En plus de tout ça, il est intéressant de constater que de nombreux français et françaises sont favorables Munoz Sastre, M. T., Kpanake, L., & Mullet, E. (2020). French People’s positions on supervised injection facilities for drug users. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 15(1), 79. à ce dispositif médico-social, puisque cela permet d’accompagner les personnes de manière humaniste et adaptée à leurs besoins pour les réintégrer dans la société.

Seulement, cette vision peut vite changer pour les personnes qui verraient un dispositif ouvrir à côté de chez elles. Le mouvement NIMBY – pas dans mon jardin en français – est un réel frein à l’implantation d’énormément de structures même en dehors du médico-social. Les mouvements de riverains ont un poids politique très fort au niveau local pour faire capoter des projets en tous genres.

Seulement, c’est contre productif pour eux puisqu’au lieu de concentrer la consommation en un point précis, encadrée et régulée par des professionnels, ils maintiennent une occupation de l’espace public par les consommateurs qui n’ont tout simplement nulle part où aller.

S’ils ne veulent vraiment pas de seringues dans leurs parcs, leurs jardins ou devant leur porte, ils feraient justement bien de favoriser la création de dispositifs prévus pour régler tout ces problèmes. Mais heureusement, tous les riverains ne luttent pas aveuglément contre les propositions médico-sociales. Et beaucoup ont même changé d’avis pour devenir favorables aux HSA, ayant d’abord été réticents par peur de l’inconnu.

« A l’usage, nombreux sont les riverains des HSA qui en constatent l’utilité et plaident pour son maintien, voire pour un meilleur maillage du dispositif. Dans les pays où les ECS sont intégrés depuis plusieurs années dans les outils de réduction des risques, les salles sont plutôt bien accueillies ; au Danemark, 70 à 80 % des riverains déclarent que leur qualité de vie s’est améliorée, et témoignent d’une impression générale positive. A Paris, de nombreux riverains constatent l’utilité de la HSA et estiment qu’elle a amélioré la physionomie du quartier (« une salle de shoot à ciel ouvert avant la salle »), alors même que la plupart étaient réservés initialement. »

IGA/IGAS. (2024). Les haltes soins addictions : Un dispositif expérimenté depuis 2016 pour réduire les risques de nuisances associés à la consommation de stupéfiants dans l'espace public.

Enfin, c’est important de comprendre que les HSA ne permettent pas seulement aux personnes d’avoir un espace propre et sécurisé pour consommer. C’est surtout une possibilité de prise en charge globale et d’aide envers les plus précaires, souffrant d’addictions résultant directement des violences subies dans le passé et dans le présent, avec une vision de l’avenir particulièrement troublée.

Lorsqu’on parle des salles de consommation, on n’est plus du tout dans le même débat que la légalisation du cannabis, ou de la simple dépénalisation de toutes les drogues, même si c’est lié.

On est dans une recherche de solutions pour des humains abîmés par leur parcours de vie et par le passage de certains d’entre eux dans les différents services sociaux jusqu’à l’âge adulte, desquels ils ont le plus souvent été parachutés dans la vie une fois le cap de la majorité dépassé, pour le plus grand désarroi des travailleurs sociaux ayant tout fait pour les armer au mieux contre les difficultés de la vie.

On attend de ces personnes qu’elles agissent, pensent et contribuent à la société de la même manière que celles et ceux qui ont eu une vie plus simple et moins semée d’embûches.

La lutte contre les drogues et les drogués est souvent justifiée par le fait de « protéger nos enfants », mais justement, nos enfants, passé 18 ans, on les laisse dans la merde, on leur met des amendes s’ils fument des joints, on les vire des centre d’hébergement si on trouve des stupéfiants dans leur chambre, c’est plutôt tordu comme conception de « protection », où du jour au lendemain notre volonté de protéger les jeunes disparaît brutalement.

Les personnes à la rue aujourd’hui sont pour beaucoup dans des consommations qui leur permettent de « faire avec » et de faire au mieux avec les traumas passés et l’absence de lien familial et social. Comment pourrions nous attendre d’une personne qui a eu une scolarité chaotique, qui a été violentée par son entourage quotidiennement et qui a fini par ne plus susciter l’envie de la protéger comme on dit « protéger nos enfants », qu’elle soit « comme tout le monde » ?

Cela n’a pas de sens, et je suis convaincu qu’on vaut mieux que ça, nous toutes et tous. La France a des valeurs humanistes anciennes qui reposent sur des valeurs chrétiennes, mais qui semblent s’être égarées en chemin dès qu’il s’agit de parler des personnes les plus en difficulté, qu’il soit question de drogue ou non d’ailleurs.

Ces personnes peuvent être vos frères et sœurs, vos amis, des connaissances.

Il ne nous est pas possible de regarder ailleurs pendant que la prise en charge de ces personnes est fortement menacée et remise en question avec des propos toujours plus remplis de haine que ceux qui les ont précédés. Les politiciens qui cherchent à détruire notre protection sociale, notre système de soins, nos quelques dispositifs qui permettent encore d’aider les personnes en grande précarité, doivent être systématiquement contredits et mis face à leurs propos délirants. Il faut leur opposer les faits et ne pas les laisser mentir, il faut leur rappeler les valeurs de notre société qu’ils auraient bien envie qu’on oublie, il faut les empêcher de déshumaniser les personnes les plus en difficulté, qui pourraient être n’importe qui, vous comme moi.

En avril, un petit groupe de politiciens et politiciennes a proposé une loi pour pérenniser les Haltes Soins Addictions, en s’appuyant justement sur les preuves scientifiques. Et en décembre 2024, une proposition de loi a été faite pour dépénaliser l’usage de drogues, s’appuyant elle aussi sur des constats difficiles à balayer d’un revers de la main. La pénalisation de l’usage de drogues Cohen, A., Vakharia, S. P., Netherland, J., & Frederique, K. (2024). How the war on drugs impacts social determinants of health beyond the criminal legal system. Focus, 22(4), 515-526. et la stigmatisation quotidienne Scher, B. D., Neufeld, S. D., Butler, A., Bonn, M., Zakimi, N., Farrell, J., & Greer, A. (2023). “Criminalization causes the stigma”: perspectives from people who use drugs. Contemporary Drug Problems, 50(3), 402-425. maintiennent les personnes dans des situations précaires et déshumanisantes.

Les criminaliser, les juger et leur reprocher de consommer des drogues ne les aidera pas à aller mieux. Pas plus que fermer les HSA ou même les autres dispositifs de réduction des risques et d’accompagnement, ce qui arrivera inévitablement si l’opinion publique se laisse convaincre qu’il faut punir durement le simple usage de drogues, ou que les personnes dépendantes seraient entièrement responsables de leur situation.

Je sais déjà que malgré toutes les preuves présentées ici, on me dira qu’il ne faut pas « encourager l’usage » avec ce type de dispositifs, on me dira aussi que « quand on veut, on peut », on me dira que c’est « dérésponsabiliser les consommateurs », on me dira toutes sortes de bêtises. Certains anciens consommateurs se présenteront sans doute comme des exemples à suivre dans leur abstinence sans prendre en compte ce qui nous différencie les uns des autres.

Des politiciens et des experts autoproclamés considéreront ce sujet avec beaucoup de légèreté, et proposeront des mesures simplistes malgré toute la complexité du problème. Pour autant, les données scientifiques confirment l’utilité et l’efficacité de ce dispositif, sans jamais manquer de préciser qu’il est améliorable et sujet à évolution.

Et les valeurs humanistes propres à la France devraient nous guider vers de meilleurs conditions d’accueil et de prises en charge pour les personnes en ayant besoin. Sauf que pour que les personnes travaillant dans ces dispositifs puissent se projeter dans l’avenir et s’investir au mieux dans leur amélioration, il faut pouvoir pérenniser et inscrire dans le droit commun les Haltes Soins Addictions.

Qui se lancerait dans un projet en se disant qu’il pourra être stoppé du jour au lendemain, sans cap clairement établi, sans sécurité de l’emploi, sans garanties de financement, sans aucune reconnaissance du travail effectué de la part de l’État ? Des fous sans doutes, mais qui ont à cœur d’aider leur prochain et de rendre la société un peu meilleure.

Et si l’objectif collectif que l’on se pose est de réduire le nombre de situations d’addiction, alors il faudrait aussi et surtout s’intéresser à comment réduire les violences vécues dans l’enfance, à comment mieux intégrer les personnes les plus touchées par les usages problématiques, à comment mieux accompagner les jeunes livrés à eux-mêmes, ou encore à comment mieux accueillir les personnes qui arrivent en France pour obtenir une vie meilleure qui leur est de plus en plus souvent refusée…

Les HSA sont nécessaires pour essayer de réparer une fois que le mal est fait, mais comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, et le meilleur moyen d’y parvenir est d’étudier les causes sous-jacentes et de s’y confronter sérieusement, d’arrêter de mettre des œillères sur ce qui provoque de nombreux problèmes dans notre système socio-économique. Le jour où on fermera ces salles de consommation sera le jour où on n’en aura plus besoin, pas avant. Et en attendant que ce jour arrive, il faut renforcer notre système social, pas l’affaiblir.

Voilà. C’est tout pour moi, et j’espère que vous partagerez cet article pour que ce sujet puisse être traité le plus possible médiatiquement, que les preuves puissent circuler et être entendues, et qu’on puisse réhumaniser les personnes concernées par ces dispositifs. C’est un enjeu de santé publique extrêmement important, et il faut que les parlementaires le traitent avec le plus grand sérieux. Et pour y arriver il faut les solliciter, leur envoyer des argumentaires solides et bien leur faire comprendre qu’on parle là de la manière dont on traite notre prochain, et qu’au pays des Lumières on ne peut se permettre de laisser l’obscurantisme gagner du terrain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et encore merci pour tous vos soutiens ! À bientôt !

Pour plus de visibilité, les sources les plus fortes en termes de niveaux de preuves sont marquées d’une étoile* et mises en gras. En effet, certaines études plus ciblées sur certains sujets permettent de démontrer certaines affirmations qui peuvent être difficile à placer dans un contexte plus large. Mais les revues systématiques et méta-analyses permettent d’affirmer avec un grand degré de certitude des réalités plus larges et globales.

De plus, il est important de rappeler ici que toute affirmation faite dans cet article ne nécessite pas forcément le plus haut niveau de preuve théorique. Par exemple, pour déterminer la rentabilité d’un dispositif il suffit d’observer les coûts et les dépenses, d’utiliser les différentes estimations du coût d’un décès, d’une surdose, etc. Une seule étude peut suffire. Et une revue systématique de la littérature pourra plus tard être réalisée pour regrouper les différentes études portant sur le coût-efficacité des salles de consommation, afin de détailler au mieux les différentes variables influençant l’efficacité économique de ces dispositifs.

Et tout dernier point : certaines sources peuvent être utiles à plusieurs affirmations en même temps. Beaucoup ne ciblent pas qu’un seul aspect de la question des addictions, de l’adversité dans l’enfance, ou encore de l’efficacité des salles de consommation, qui sont trois sujets intrinsèquement reliés.

Enfance maltraitée.

Boullier, M., & Blair, M. (2018). Adverse childhood experiences. Paediatrics and Child Health, 28(3), 132-137.

CIIVISE (2023). Violences sexuelles faites aux enfants : « on vous croit » – Rapport 2023

Bick, J., & Nelson, C. A. (2016). Early adverse experiences and the developing brain. Neuropsychopharmacology, 41(1), 177-196.

* Soares, S., Rocha, V., Kelly-Irving, M., Stringhini, S., & Fraga, S. (2021). Adverse childhood events and health biomarkers: a systematic review. Frontiers in public health, 9, 649825.

* Rogers, C. J., Pakdaman, S., Forster, M., Sussman, S., Grigsby, T. J., Victoria, J., & Unger, J. B. (2022). Effects of multiple adverse childhood experiences on substance use in young adults: A review of the literature. Drug and alcohol dependence, 234, 109407.

Trinidad, J. E. (2021). Social consequences and contexts of adverse childhood experiences. Social Science & Medicine, 277, 113897.

R., Nordahl, H. M., Tanum, L., & Selvik, S. G. (2023). Adverse childhood experiences and their association with substance use disorders in adulthood: A general population study (Young-HUNT). Addictive behaviors reports, 17, 100488.

Kim, Y., Lee, H., & Park, A. (2022). Patterns of adverse childhood experiences and depressive symptoms: self-esteem as a mediating mechanism. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 57(2), 331-341.

Babad, S., Zwilling, A., Carson, K. W., Fairchild, V., Razak, S., Robinson, G., & Nikulina, V. (2021). Risk-taking propensity and sensation seeking in survivors of adverse childhood experiences. Journal of interpersonal violence, 36(19-20), NP10670-NP10687.

Poole, J. C., Dobson, K. S., & Pusch, D. (2018). Do adverse childhood experiences predict adult interpersonal difficulties? The role of emotion dysregulation. Child abuse & neglect, 80, 123-133.

Lien entre adversité dans l’enfance et trouble de l’usage de substances .

* Leza, L., Siria, S., López-Goñi, J. J., & Fernandez-Montalvo, J. (2021). Adverse childhood experiences (ACEs) and substance use disorder (SUD): A scoping review. Drug and alcohol dependence, 221, 108563.

Nations Unies – Bureau des Drogues et de la Criminalité. (2015). World Drug Report. Chapitre 1. Status and trend analysis of illicit drug markets.

* Baldwin, J. R., Wang, B., Karwatowska, L., Schoeler, T., Tsaligopoulou, A., Munafò, M. R., & Pingault, J. B. (2023). Childhood maltreatment and mental health problems: A systematic review and meta-analysis of quasi-experimental studies. American journal of psychiatry, 180(2), 117-126.

* Leza, L., Haro, B., López-Goñi, J. J., & Fernández-Montalvo, J. (2024). Substance use disorder and lifetime suicidal behaviour: A scoping review. Psychiatry research, 334, 115830.

Sosnowski, D. W., Feder, K. A., Astemborski, J., Genberg, B. L., Letourneau, E. J., Musci, R. J., … & Sun, J. (2022). Adverse childhood experiences and comorbidity in a cohort of people who have injected drugs. BMC public health, 22(1), 986.

Stein, M. D., Conti, M. T., Kenney, S., Anderson, B. J., Flori, J. N., Risi, M. M., & Bailey, G. L. (2017). Adverse childhood experience effects on opioid use initiation, injection drug use, and overdose among persons with opioid use disorder. Drug and alcohol dependence, 179, 325-329.

Cour des Comptes. (2025). Rapport public annuel. Les politiques publiques en faveur des jeunes.

Laporte, A., Vandentorren, S., Détrez, M. A., Douay, C., Le Strat, Y., Le Méner, E., … & Samenta Research Group. (2018). Prevalence of mental disorders and addictions among homeless people in the greater Paris area, France. International journal of environmental research and public health, 15(2), 241.

Tinland, A., Boyer, L., Loubière, S., Greacen, T., Girard, V., Boucekine, M., … & Auquier, P. (2018). Victimization and posttraumatic stress disorder in homeless women with mental illness are associated with depression, suicide, and quality of life. Neuropsychiatric disease and treatment, 2269-2279.

Linton, S. L., Celentano, D. D., Kirk, G. D., & Mehta, S. H. (2013). The longitudinal association between homelessness, injection drug use, and injection-related risk behavior among persons with a history of injection drug use in Baltimore, MD. Drug and alcohol dependence, 132(3), 457-465.

Manhica, H., Yacaman-Mendez, D., Sjöqvist, H., Lundin, A., Agardh, E., & Danielsson, A. K. (2022). Trajectories of NEET (Not in Education, Employment, and Training) in emerging adulthood, and later drug use disorder-a national cohort study. Drug and alcohol dependence, 233, 109350.

Inter Stats n°32 février (2024). Les victimes de violences physiques ou sexuelles enregistrées par les services de sécurité en 2023.

DREES. (2025). L’aide sociale à l’enfance – Edition 2025. Bénéficiares, mesures et dépenses départementales associées.

Broekhof, R., Nordahl, H. M., Tanum, L., & Selvik, S. G. (2023). Adverse childhood experiences and their association with substance use disorders in adulthood: A general population study (Young-HUNT). Addictive behaviors reports, 17, 100488.

Muncan, B., Walters, S. M., Ezell, J., & Ompad, D. C. (2020). “They look at us like junkies”: influences of drug use stigma on the healthcare engagement of people who inject drugs in New York City. Harm reduction journal, 17(1), 53.

Contexte de vie et consommations problématiques.

Wesselmann, E. D., & Parris, L. (2021). Exploring the links between social exclusion and substance use, misuse, and addiction. Frontiers in Psychology, 12, 674743.

* Cooke, E. M., Connolly, E. J., Boisvert, D. L., & Hayes, B. E. (2023). A systematic review of the biological correlates and consequences of childhood maltreatment and adverse childhood experiences. Trauma, Violence, & Abuse, 24(1), 156-173.

* Luciano, M. T., Acuff, S. F., Olin, C. C., Lewin, R. K., Strickland, J. C., McDevitt-Murphy, M. E., & Murphy, J. G. (2022). Posttraumatic stress disorder, drinking to cope, and harmful alcohol use: A multivariate meta-analysis of the self-medication hypothesis. Journal of Psychopathology and Clinical Science, 131(5), 447.

Edinoff, A. N., Nix, C. A., Hollier, J., Sagrera, C. E., Delacroix, B. M., Abubakar, T., … & Kaye, A. D. (2021). Benzodiazepines: uses, dangers, and clinical considerations. Neurology international, 13(4), 594-607.

Vogel, M., Choi, F., Westenberg, J. N., Cabanis, M., Nikoo, N., Nikoo, M., … & Krausz, M. (2021). Chronic pain among individuals experiencing homelessness and its interdependence with opioid and other substance use and mental illness. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1), 5.

Kastner-Bosek, A., Dajic, I., Mikus, N., Weidenauer, A., & Willeit, M. (2021). Addicted to Self-esteem: Understanding the neurochemistry of narcissism by using cocaine as a pharmacological model. Journal of Experimental Psychopathology, 12(3), 20438087211044362.

Spencer, L. P., Addison, M., Alderson, H., McGovern, W., McGovern, R., Kaner, E., & O’Donnell, A. (2021). ‘The drugs did for me what I couldn’t do for myself’: a qualitative exploration of the relationship between mental health and amphetamine-type stimulant (ATS) use. Substance abuse: research and treatment, 15, 11782218211060852.

* Gutwinski, S., Schreiter, S., Deutscher, K., & Fazel, S. (2021). The prevalence of mental disorders among homeless people in high-income countries: an updated systematic review and meta-regression analysis. PLoS medicine, 18(8), e1003750.

Laporte, A., Vandentorren, S., Détrez, M. A., Douay, C., Le Strat, Y., Le Méner, E., … & Samenta Research Group. (2018). Prevalence of mental disorders and addictions among homeless people in the greater Paris area, France. International journal of environmental research and public health, 15(2), 241.

Pharmacocinétique et pharmacodynamique de l’addictivité d’une drogue et de son usage.

Allain, F., Minogianis, E. A., Roberts, D. C., & Samaha, A. N. (2015). How fast and how often: The pharmacokinetics of drug use are decisive in addiction. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 56, 166-179.

Marie, N., Canestrelli, C., & Noble, F. (2019). Role of pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters in neuroadaptations induced by drugs of abuse, with a focus on opioids and psychostimulants. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 106, 217-226.

Guérir en acceptant l’usage, pas en stigmatisant l’usager.

* Osaji, J., Ojimba, C., & Ahmed, S. (2020). The use of acceptance and commitment therapy in substance use disorders: a review of literature. Journal of clinical medicine research, 12(10), 629.

* Krotter, A., Aonso-Diego, G., González-Menéndez, A., González-Roz, A., Secades-Villa, R., & García-Pérez, Á. (2024). Effectiveness of acceptance and commitment therapy for addictive behaviors: A systematic review and meta-analysis. Journal of Contextual Behavioral Science, 32, 100773.

Wong, A. H., Ray, J. M., Rosenberg, A., Crispino, L., Parker, J., McVaney, C., … & Pavlo, A. J. (2020). Experiences of individuals who were physically restrained in the emergency department. JAMA network open, 3(1), e1919381-e1919381.

Urbanoski, K. A. (2010). Coerced addiction treatment: Client perspectives and the implications of their neglect. Harm Reduction Journal, 7(1), 13.

Preuves en faveur des salles de consommation.

Efficacité sanitaire :

* Potier, C., Laprévote, V., Dubois-Arber, F., Cottencin, O., & Rolland, B. (2014). Supervised injection services: what has been demonstrated? A systematic literature review. Drug and alcohol dependence, 145, 48-68.

* Levengood, T. W., Yoon, G. H., Davoust, M. J., Ogden, S. N., Marshall, B. D., Cahill, S. R., & Bazzi, A. R. (2021). Supervised injection facilities as harm reduction: a systematic review. American journal of preventive medicine, 61(5), 738-749.

Efficacité sociale :

Kerman, N., Manoni-Millar, S., Cormier, L., Cahill, T., & Sylvestre, J. (2020). “It’s not just injecting drugs”: Supervised consumption sites and the social determinants of health. Drug and Alcohol Dependence, 213, 108078.

Folch, C., Lorente, N., Majó, X., Parés-Badell, O., Roca, X., Brugal, T., … & REDAN study group. (2018). Drug consumption rooms in Catalonia: a comprehensive evaluation of social, health and harm reduction benefits. International Journal of Drug Policy, 62, 24-29.

* Magwood, O., Salvalaggio, G., Beder, M., Kendall, C., Kpade, V., Daghmach, W., … & Pottie, K. (2020). The effectiveness of substance use interventions for homeless and vulnerably housed persons: a systematic review of systematic reviews on supervised consumption facilities, managed alcohol programs, and pharmacological agents for opioid use disorder. PloS one, 15(1), e0227298.

Efficacité économique :

Andresen, M. A., & Boyd, N. (2010). A cost-benefit and cost-effectiveness analysis of Vancouver’s supervised injection facility. International Journal of Drug Policy, 21(1), 70-76.

Hood, J. E., Behrends, C. N., Irwin, A., Schackman, B. R., Chan, D., Hartfield, K., … & Duchin, J. (2019). The projected costs and benefits of a supervised injection facility in Seattle, WA, USA. International Journal of Drug Policy, 67, 9-18.

Nguyen, T. Q., Weir, B. W., Des Jarlais, D. C., Pinkerton, S. D., & Holtgrave, D. R. (2014). Syringe exchange in the United States: a national level economic evaluation of hypothetical increases in investment. AIDS and Behavior, 18(11), 2144-2155.

Cousien, A., Donadille, C., Madrid, L. B., Maradan, G., Jauffret-Roustide, M., Lalanne, L., … & Boyer, S. (2024). Cost-effectiveness of drug consumption rooms in France: a modelling study. BMC public health, 24(1), 1426.

Efficacité sécuritaire :

* Kennedy, M. C., Karamouzian, M., & Kerr, T. (2017). Public health and public order outcomes associated with supervised drug consumption facilities: a systematic review. Current Hiv/aids Reports, 14(5), 161-183.

* Dow-Fleisner, S. J., Lomness, A., & Woolgar, L. (2022). Impact of safe consumption facilities on individual and community outcomes: a scoping review of the past decade of research. Emerging Trends in Drugs, Addictions, and Health, 2, 100046.

Position des français.e sur les salles de consommations.

Munoz Sastre, M. T., Kpanake, L., & Mullet, E. (2020). French People’s positions on supervised injection facilities for drug users. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 15(1), 79.

La criminalisation de l’usage aggrave les conséquences socio-sanitaire de l’addiction.

Cohen, A., Vakharia, S. P., Netherland, J., & Frederique, K. (2024). How the war on drugs impacts social determinants of health beyond the criminal legal system. Focus, 22(4), 515-526.

Scher, B. D., Neufeld, S. D., Butler, A., Bonn, M., Zakimi, N., Farrell, J., & Greer, A. (2023). “Criminalization causes the stigma”: perspectives from people who use drugs. Contemporary Drug Problems, 50(3), 402-425.

Rapports français sur les salles de consommation.

INSERM. (2021). Salles de consommation à moindre risque en France : rapport scientifique.

IGA/IGAS. (2024). Les haltes soins addictions : Un dispositif expérimenté depuis 2016 pour réduire les risques de nuisances associés à la consommation de stupéfiants dans l’espace public.

Hospices Civils de Lyon. (2025). Evaluation des « Haltes Soins Addictions » (HSA) – Rapport commandé par la MILDECA.