Le corps est un temple, et il existe de nombreuses façon d’y faire entrer les drogues. Cette page vous permettra de naviguer dans les différentes voies d’entrée. Vous pourrez y voir les différences, les risques et bénéfices liés, et le matériel pour y parvenir. Plus largement, on parle ici de pharmacodynamique et de pharmacocinétique !

Vous pouvez cliquer sur le bonhomme aux différents endroits qui clignotent. Vous serez redirigés vers les pages correspondant à la partie du corps indiquée.

L’idée ici est d’en apprendre plus sur chacune des voies qu’une drogue peut emprunter pour faire effet sur le système nerveux.

Les médicaments administrés par voie intranasale tirent parti de la grande surface et de la nature hautement perméable de la membrane nasale. Cette zone est également très bien irriguée par le sang, ce qui permet aux drogues d’être absorbées rapidement. L’absorption rapide des molécules par cette voie a conduit à son utilisation lorsqu’un début d’action rapide est souhaité. Par exemple, des formulations nasales sont disponibles pour les analgésiques (morphine), les médicaments antimigraineux (sumatriptan et zolmitriptan), et l’administration intranasale de naloxone est utilisée comme alternative à la voie intraveineuse dans le traitement des surdoses d’opioïdes. Étant donné qu’une partie de la dose administrée par voie intranasale atteint directement le système nerveux central (SNC), cette voie est étudiée comme moyen de contourner la barrière hémato-encéphalique dans l’administration de médicaments utilisés dans le traitement de maladies telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Les voies d’administration buccale (entre les gencives et la joue) et sublinguale (sous la langue) tirent parti des muqueuses de la bouche, qui sont relativement poreuses et bien irriguées. Le principal avantage de ces voies est que les capillaires de cette zone ne se drainent pas dans l’artère hépatique, et offrent ainsi une voie orale alternative pour les drogues qui subissent un métabolisme important dans le foie et sont essentiellement éliminés de l’organisme avant d’atteindre la circulation systémique. L’absorption des drogues par ces voies est parfois, mais pas toujours, assez rapide.

L’administration de drogues directement dans la circulation systémique par voie intraveineuse, ou par voie intra-artérielle, moins courante, contourne complètement le processus d’absorption. Ces voies d’administration sont invasives et nécessitent des gestes maitrisés et du matériel stérile. L’administration intraveineuse est souvent utilisée lorsqu’un effet immédiat est souhaité et/ou lorsqu’il est important que la dose soit administrée avec une grande précision. Elle peut également être utilisée pour les produits qui sont mal ou incomplètement absorbés par d’autres voies. L’administration intra-artérielle n’est pas courante, mais elle peut être utilisée si un traitement doit être dirigé vers un organe spécifique. Par exemple, elle a été utilisée pour administrer des médicaments anticancéreux pour cibler les tumeurs du foie. L’administration intravasculaire est la seule voie qui garantit que la totalité de la dose administrée atteindra la circulation systémique. Pour toutes les autres voies d’administration, une mauvaise pénétration de la membrane et/ou une perte de médicament au site d’absorption peuvent entraîner une absorption incomplète d’une dose. L’alendronate, utilisé dans le traitement de l’ostéoporose, en est un exemple extrême. Seulement 0,7 % environ d’une dose orale de ce médicament atteint la circulation systémique. Les doses de drogues administrées par voie intraveineuse sont souvent beaucoup plus faibles que celles utilisées par d’autres voies, où l’absorption peut être incomplète. Par exemple, la dose intraveineuse de morphine représente environ un tiers/un cinquième de la dose orale (mais bien sûr il faut prendre en compte la tolérance, les interactions, etc).

On y arrive avec des comprimés prévus pour, ou des préparations mises en gélules. Ces formes galéniques contiennent généralement un produit qui a une solubilité aqueuse élevée. Les excipients comprennent le plus souvent des édulcorants pour masquer le goût des médicaments. La drogue est avalée et finit par pénétrer dans le tube digestif. Elle n’est généralement pas absorbée par la cavité buccale. Contrairement aux voies d’administration buccale et sublinguale (cf la voie de la bouche), les formulations en comprimés et en pellicules à dissolution rapide ne sont pas conçues pour éviter le métabolisme dans les intestins et le foie. Ces médicaments sont principalement utilisés pour des raisons de commodité pour le patient et sont généralement censés améliorer l’observance du traitement.

La voie rectale a l’avantage de contourner le foie. Elle est également particulièrement utile pour les personnes qui ne peuvent pas prendre certaines drogues par voie orale parce qu’elles souffrent de nausées et de vomissements.

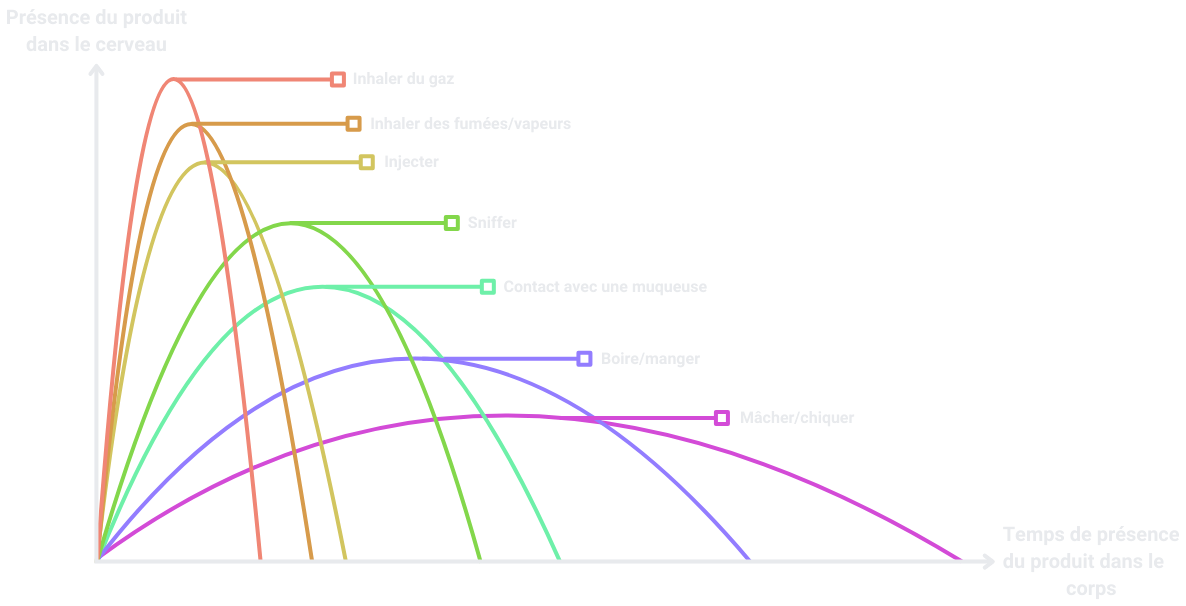

Un principe général proposé par David Nutt, neuropsychopharmacologue, est visible ci-dessous. En gros, plus un psychotrope arrive vite dans le système nerveux, plus vite il part mais plus intenses seront ses effets si on le compare à lui-même consommé d’une autre manière à dosage équivalent.

Ainsi, par exemple, la molécule de cocaïne reste plus longtemps dans le corps lorsqu’elle est mâchée sous forme de coca plutôt qu’injectée sous forme de poudre Hcl. Mais elle procure des effets moins intenses.

Il est tout de même important de rappeler que toutes les drogues ne respectent pas exactement les mêmes caractéristiques dès qu’il s’agit de pharmacodynamique et de pharmacocinétique. Certaines drogues ne produisent aucun ou peu d’effet en étant consommées de certaines manières. Mais de manière globale, cette visualisation permet d’avoir une première idée plutôt juste sur les effets à attendre quand on choisit une voie plutôt que l’autre.

Il est toujours important de se renseigner sur le produit recherché, notamment dès qu’il s’agit de nouveaux produits de synthèse encore très peu connus et qui apportent donc leur lot d’inconnues.

« Pharmaco » vient du mot grec pharmakon qui signifie médicament ou drogue, et « dynamique » signifie « relatif à la variation d’intensité ». La pharmacodynamique est donc l’étude de l’ampleur de la réponse à un produit (médicaments, drogues, nootropiques…), dans le cas qui nous intéresse on parlera des psychotropes. Il s’agit en particulier de l’étude de l’apparition, de l’intensité et de la durée de la réponse à un produit et de la manière dont elles sont liées à la concentration de ce produit sur son site d’action.

La pharmacodynamique examine comment les psychotropes interagissent avec leurs cibles biologiques, notamment :

La liaison aux récepteurs et les effets de cette liaison

Les interactions chimiques entre le médicament et les molécules biologiques

Les réponses physiologiques induites par ces interactions

Ces mécanismes peuvent inclure l’agonisme (stimulation d’un récepteur) ou l’antagonisme (blocage d’un récepteur), qui peuvent être partiels ou totaux. De plus, l’action d’un psychotrope peut être influencée par divers facteurs regroupés en trois catégories :

Facteurs liés à la personne : état physiologique (âge, sexe, grossesse) et pathologique (insuffisance rénale ou hépatique)

Facteurs génétiques : variations individuelles dans la réponse aux produits consommés, fonctionnement de certaines enzymes

Facteurs environnementaux

Ces facteurs expliquent pourquoi un même produit peut avoir des effets variables chez différents individus, même à concentration plasmatique identique.

On l’a vu avant, pharmaco c’est pour parler du psychotrope, et cinétique vient du mot grec signifiant « mouvement », kinêtikos. La pharmacocinétique est donc l’étude du mouvement des psychotropes dans le corps. La pharmacocinétique s’articule autour de quatre processus fondamentaux, qu’on peut regrouper sous l’acronyme ADME :

L’absorption concerne le passage du principe actif depuis son site d’administration jusqu’à la circulation sanguine. Ce processus varie considérablement selon la voie d’administration. Par exemple, l’administration intraveineuse contourne l’étape d’absorption puisque le médicament est directement introduit dans le sang, tandis que l’absorption orale se produit principalement au niveau de l’intestin grêle. Différents facteurs influencent cette étape, notamment le pH, qui affecte le degré d’ionisation des molécules et donc leur capacité à traverser les membranes biologiques.

Une fois dans la circulation sanguine, le médicament se répartit dans les différents tissus et compartiments de l’organisme. Cette distribution est caractérisée par le volume de distribution, qui représente le rapport entre la quantité de médicament dans l’organisme et sa concentration plasmatique. La liaison aux protéines plasmatiques est également un facteur crucial, car seule la fraction libre (non liée) du médicament peut exercer son effet pharmacologique et être métabolisée ou excrétée.

Le métabolisme, ou biotransformation, implique la modification chimique du médicament, généralement par des enzymes hépatiques. Ce processus transforme souvent les molécules lipophiles en composés plus hydrophiles, facilitant ainsi leur élimination. Le métabolisme comporte deux phases principales : la transformation (phase I) et la conjugaison (phase II).

L’excrétion représente l’élimination finale du médicament et de ses métabolites de l’organisme. Bien que plusieurs voies d’élimination existent (biliaire, pulmonaire), la principale est la voie rénale, avec élimination dans les urines via les néphrons. L’efficacité de l’élimination est mesurée par la clairance, qui est indépendante de la distribution mais influencée par le débit sanguin dans les organes d’élimination.