En France, lorsque l’on pense aux peintures rupestres, on peut penser à la grotte de Lascaux. En réalité, dans le cas de Lascaux ce sont des peintures pariétales. La différence est simple, mais méconnue : l’art pariétal renvoie aux peintures ou gravures sur les parois dans les grottes, tandis que l’art rupestre concerne le même type d’œuvres mais à l’extérieur.

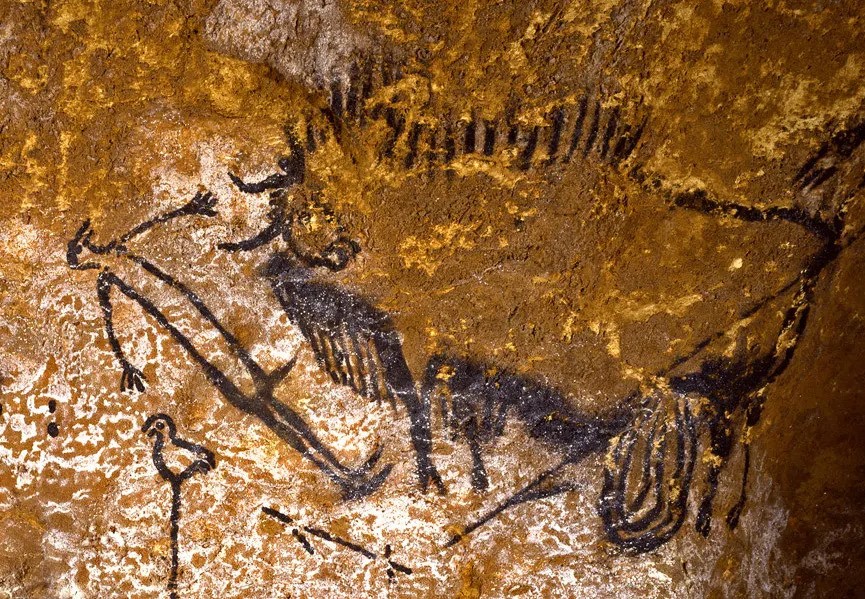

Dans la grotte de Lascaux, on peut notamment observer un humanoïde : un homme en érection et à tête d’oiseau, allongé face à un bison éventré.

« A côté de cet homme oiseau, un bâton crochu, suggérant vaguement quelque objet, outil ou arme, est abandonné. Plus en avant et doté d’une tête d’un esprit semblable à celle du personnage, est un oiseau stylisé, qui, tel un coq au sommet d’un clocher, termine et fait corps avec le bâton vertical qui rappelle étrangement la hampe au coq de bruyère du Mas-d’Azil. »

Charrière, G. (1968). La scène du puits de Lascaux ou le thème « de la mort simulée ». Revue de l’histoire Des Religions, 174(1), 1–25.

Beaucoup y ont vu, entre autres théories, une scène de transe où un chaman, sous l’emprise d’hallucinogènes, vivait une expérience psychédélique.

« Pour les uns, la scène est, au choix, le compte-rendu réaliste d’une scène de chasse qui aurait mal tourné, ou la représentation du mythe de la chasse cosmique – quand un animal chassé termine sa course dans les étoiles. Pour d’autres, il s’agirait d’une… corrida, pour un spécialiste du sommeil, la représentation d’un rêve, pour des psychanalystes, la figuration d’un accouplement, pour une grande prêtresse du chamanisme moderne – et quelques préhistoriens – évidemment un chamane en transe. »

Association Française pour l’Information Scientifique à propos de L’homme de Lascaux et l’énigme du puits de Jean-Loïc Le Quellec aux éditions Tautem, nouvelle édition 2018, 128 pages.

Aujourd’hui cette hypothèse est controversée et ne présente pas une preuve pouvant affirmer qu’il s’agirait ici d’un trip report imagé. Cela pourrait tout aussi bien être une scène d’accident de chasse ou bien tout autre chose car il reste toujours très difficile d’interpréter des œuvres vieilles de 19 à 22 milliers d’années.

Toutefois, d’autres représentations rupestres et pariétales sont encore visibles aujourd’hui et semblent établir un lien plus net avec la consommation de psychotropes par les populations préhistoriques.

« L'utilisation rituelle de champignons neurotropes a été constatée dans plusieurs zones culturelles, notamment au Mexique et en Sibérie. Près de 20 espèces de Psilocybes ont été utilisées dans des rites chamaniques au Mexique. En Sibérie, les chamans ont fait un usage similaire de l'amanite tue-mouches, Amanita Muscaria Pers, un champignon neurotrope dont la pharmacologie diffère de celle du Psilocybe […] Le présent article détaille les conclusions d'une étude sur la fresque de Selva Pascuala, une œuvre remarquable d'art rupestre préhistorique située sur le site culturel de Villar del Humo, à Cuenca, en Espagne. Outre d'autres éléments compositionnels, dont le plus marquant est un taureau, cette scène peinte contient des pictogrammes clairement fongiformes. Auparavant décrites comme ressemblant à des ancres (Acosta 1968) ou à des champignons (Alonso 1983), ces figures apparaissent en bas à droite, alignées horizontalement en une rangée distincte de 13. Chacune d'entre elles se compose d'une partie inférieure orientée verticalement, semblable à une tige, pouvant être droite ou sinueuse, représentant apparemment le stipe, surmontée d'une partie supérieure suggérant le chapeau, de forme convexe à subconique émoussée. »

Akers, B. P., Ruiz, J. F., Piper, A., & Ruck, C. A. (2011). A prehistoric mural in Spain depicting neurotropic Psilocybe mushrooms?. Economic botany, 65(2), 121-128.

Les œuvres les plus anciennes, qui attesteraient d’une consommation de psychotropes, seraient des représentations de champignons ou d’« hommes-champignons » peintes ou gravées dans des grottes habitées durant le néolithique (-10 000 à – 3 300). L’ethnomycologue Giorgio Samorini nous apprend que :

« Les effigies préhistoriques de champignons sont de deux types : peintes ou gravées sur la roche, ou sculptées sur la pierre, constituant ce que l'on appelle les « pierres à champignons ». Dans la plupart des cas, les champignons représentés sont de type « enthéogénique », c'est-à-dire qu'ils induisent des états modifiés de conscience spirituellement et religieusement interprétés. Les effigies de champignons gravées ou peintes sur la roche sont généralement insérées dans des scènes rituelles et initiatiques, et les pierres à champignons se rapportent à des espaces sacrés spécifiques. »

Samorini, G. (2012). Mushroom effigies in world archaeology: from rock art to mushroom-stones. The stone mushrooms of Thrace, EKATAIOS, Alexandroupoli, 16-44.

Les plus vieux pétroglyphes Dessin gravé à même la roche. traitant de ce sujet se trouve sur le plateau de Tassili n’Ajjer, en Algérie. Ici, ce n’est pas moins de 15 000 gravures qui ont été répertoriées jusqu’à nos jours et inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco.

« Les images de l'art rupestre couvrent une période d'environ 10 000 ans et le patrimoine culturel du Tassili témoigne de traditions culturelles vivantes et disparues qui informent sur la succession et l'évolution des civilisations et des cultures préhistoriques très anciennes. »

UNESCO - Tassili n'Ajjer - https://whc.unesco.org/fr/list/179

En effet, les œuvres représentent la faune et la flore sauvages et domestiques ainsi que des humains réalisant diverses tâches quotidiennes, et témoignent ainsi de la vie et des paysages de l’époque. Parmi elles, des peintures datées entre 7000 et 4500 av. J-C. montrent des hommes dont la tête semble avoir été remplacée par des sphères à pois.

Les sphères couvrent les têtes des personnages et ont été rapprochées des chapeaux rouges de l’amanite-tue-mouche si reconnaissables par leurs points blancs. Il y a de cela plusieurs milliers d’années, le climat du Sahara était très différent et le paysage saharien se rapprochait davantage d’une savane arborée.

Elle n’est toutefois pas unique, puisqu’au sud de Tassili, une autre représentation du même type est visible.

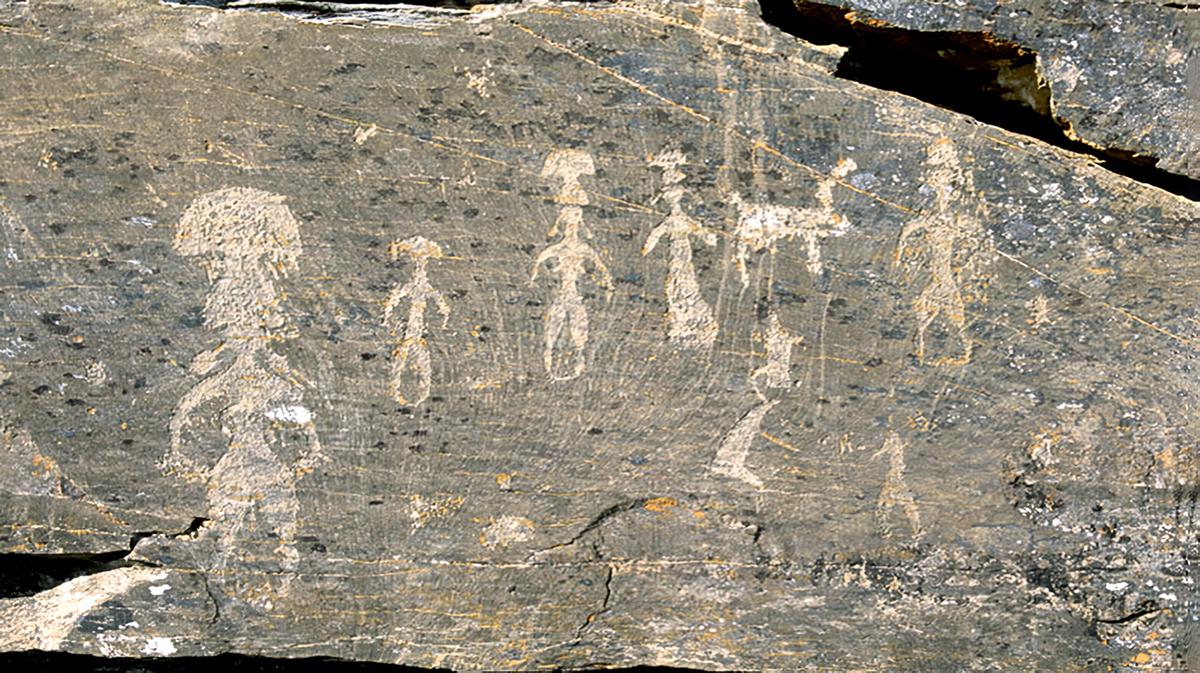

Cette fois, l’aspect est différent et les personnages n’adoptent pas le style des têtes rondes. De plus, il ne s’agit plus ici de remplacer le visage par une sphère à poids rappelant les amanites-tue-mouche mais de coiffer les personnages d’un chapeau de champignon. La scène, partiellement effacée montre cinq protagonistes dansant en tenant chacun dans leurs mains des objets ressemblant à des champignons. Ils possèdent des visages – contrairement à la précédente représentation – et semblent tous être dans une grotte. Giorgio Samorini nous décrit précisément le pétroglyphe en nous donnant l’hypothèse d’une scène de trip collectif :

« L'une des scènes les plus significatives et les plus complètes se trouve dans un abri sous roche du site de Tin-Tazarift (Tassili Sud) ; elle représente une série d'individus masqués alignés et en position hiératique/dansante, encerclés par de longs festons aux motifs géométriques ondulants de différentes sortes, qui ont très probablement une signification très spécifique qui nous échappe aujourd'hui. Chaque danseur tient dans sa main droite un objet en forme de champignon : de manière surprenante, deux lignes parallèles en pointillé sont représentées à partir du point de contact entre la main et l'objet en forme de champignon, qui atteignent le point central au-dessus de la tête. Deux naissances partent de la tête. La double ligne pourrait indiquer une connexion indirecte ou un fluide immatériel passant entre l'objet tenu dans la main (ou l'acte de le tenir dans la main) et l'esprit humain. Cette association s'accorde bien avec une interprétation mycologique si l'on garde à l'esprit la valeur mentale universelle (souvent de nature mystico-spirituelle) des expériences impliquant des champignons psychotropes. Il a été suggéré que dans l'art paléolithique et post-paléolithique, les lignes pointillées pourraient représenter des choses immatérielles, tandis que les lignes continues pourraient représenter des choses matérielles. »

Samorini, G. (2012). Mushroom effigies in world archaeology: from rock art to mushroom-stones. The stone mushrooms of Thrace, EKATAIOS, Alexandroupoli, 16-44.

La scène pourrait alors bien représenter une pratique cultuelle où la consommation de champignons hallucinogènes serait centrale. Dans sa description, Giorgio Samorini parle de la double ligne en pointillés qui « pourrait indiquer une connexion indirecte » entre les champignons et les humains, ce qui renforce la notion de lien et de communion de la scène. Aspect qui va dans le sens d’un rituel religieux impliquant la consommation de psychotropes par les protagonistes et que l’on retrouve également dans la figure 3, non pas par les pointillés mais par les bras des personnages tendus les uns vers les autres.

Toutefois, n’oublions pas de rester critique et de garder à l’esprit qu’il s’agit d’œuvres vieilles de plusieurs milliers d’années qui ont été redécouvertes et pour lesquelles nous n’avons aucune certitude. Certes, il est séduisant de se dire que l’on peut traduire ce qui a été gravé ou dessiné dans ces roches au Néolithique, mais nous n’en n’auront jamais la certitude. Il faut donc observer les études et les œuvres qui en font l’objet avec la plus grande prudence. L’anthropologue et préhistorien Jean-Loïc Le Quellec nous avertit sur les dangers de la paréidolie en observation de l’art pariétal.

« Tout se passe comme si l’esprit humain détestait le chaos, l’aléatoire, l’incertitude te prenait plaisir à découvrir des structures et des intentions cachées, à mettre au jour du sens en toute coïncidence, à trouver de l’organisation là où il n’y en a pas. »

Jean-Loïc Le Quellec, La caverne originelle Art, mythes et premières humanités, La découverte, 2022, Paris, p. 147.

Toujours à Tassili n’Ajjer, d’autres représentations d’humanoïdes ont fait l’objet d’interprétations similaires.

Ici, des personnages humanoïdes vétus de pagnes et présentant des strilles sur tout le corps, semblent se tenir de face. Leurs visages, très particuliers, ressemblent à des abeilles (peut-être un masque) et leurs corps paraissent recouverts de champignons plus ou moins gros. Ce qui vaudra à l’œuvre de Ti-n-Teferiest le surnom de « Chaman Champignon » (Figure 5).

Parallèlement, un autre chercheur nommé Ferdinando Fagnola propose d’y voir non pas des champignons mais des feuilles de liserons pourpres (Ipomæa purpurea) ou Marie-Claude (Ipomoea corymbosa). Deux plantes grimpantes dont les graines seraient toxiques et hallucinogènes. Cette interprétation de l’œuvre cherche également à prôner la thèse de la représentation de psychotropes dans les pétroglyphes préhistoriques de Tassili. Ainsi, Jean-Loïc Le Quellec s’amusera de ces différentes interpretations par cette phrase :

« Il est alors amusant de voir que de son côté, en s’appuyant sur les mêmes peintures, Ferdinando Fagnola (1995) conclut lui aussi à l’usage de plantes hallucinogènes, mais qu’il les identifie à Turbina Corymbosa et Ipomæa Purpurea. Ainsi, les mêmes images représentent pour Samorini des champignons, et pour Fagnola des convolvulacées. Fagnola ajoute que l’absorption des graines de ces plantes aurait provoqué des phosphènes et diverses altérations expliquant l’aspect des peintures des Têtes Rondes. »

Jean-Loïc Le Quellec, « Chamanes et Martiens : même combat ! Les lectures chamaniques des arts rupestres du Sahara », 2006, Lectures chamaniques des arts rupestres du Sahara, p. 238.

Ainsi, bien qu’il soit très difficile pour ne pas dire impossible de retranscrire ce que des artistes du Néolithique ont voulut transmettre par leurs œuvres, il semblerait que la thèse des représentations de drogues dans le contexte religieux soit défendue par de nombreux chercheurs et pas seulement dans le cas de Tassili n’Ajjer.

En Europe, et plus particulièrement sur la péninsule Ibérique, plusieurs motifs réalisés entre le Paléolithique supérieur et le Néolithique intriguent les archéologues sur la question des consommations de psychotropes par les populations préhistoriques. Parmi elles, la grotte de Selva Pascuala (figure 2) présentant sur une de ses parois une file de champignons juxtaposés et réalisés de manière très naturaliste.

Ces champignons ont pu être rapprochés du Psilocybe Hispanica, champignon de genre psilocybe, connu pour son action psychotrope dû à la présence de 4-PO-DMT qui se métabolise en 4-HO-DMT une fois ingéré et qui provoque donc des effets psychédéliques.

« Ces molécules dérivent du tryptophane et ont une structure analogue à la sérotonine. Elles sont donc agonistes des récepteurs sérotoninergiques et provoquent les effets recherchés : hallucinations et euphorie. »

CARDON Aurélien (2015). Ethnologie des champignons psychodysleptiques, Thèse en pharmacie. Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Lille. Université de Lille 2.

Concernant les champignons représentés par cette fresque (figure 2) :

« Les explications récemment proposées pour l'art rupestre, basées sur la transe ritualisée ou les états altérés, ainsi que les analogies ethnographiques pour l'utilisation du Psilocybe et de l'Amanita, suggèrent que les pictogrammes, interprétés comme des champignons, représenteraient probablement des champignons neurotropes. En consultation avec le Dr. Gaston Guzmán, nous avons noté les caractéristiques des 13 corps fructifères et les variations entre eux à la lumière de la morphologie fongique et des concepts taxonomiques. Les pictogrammes semblent illustrer un champignon avec un pileus convexe avec un reste de voile bien visible et un stipe droit à sinueux, dépourvu d'un anneau. En conséquence et sur la base de ces critères, les données mycologiques ont été examinées afin de déterminer si la région abritait des espèces neurotropes dont les caractéristiques correspondaient à celles indiquées dans la peinture murale. L'Amanita Muscaria a été exclue en raison de son stipe non continu et de son grand annulus persistant. De plus, son pileus est orné de restes de voile bien visibles, typiquement mis en valeur dans les traitements artistiques, et notablement absents dans les figures murales. »

Akers, B. P., Ruiz, J. F., Piper, A., & Ruck, C. A. (2011). A prehistoric mural in Spain depicting neurotropic Psilocybe mushrooms?. Economic botany, 65(2), 121-128.

Les auteurs invitent toutefois à la prudence concernant ce diagnostic, car même si le Psilocybe Hispanica semble être un bon candidat, il est impossible de savoir quelles étaient les intentions du ou des peintres préhistoriques. Toutefois, ces champignons sont peints dans l’œuvre à proximité de représentations de bovins et semblent avoir été réalisés avec les mêmes pigments.

Ce qui est intéressant ici, c’est de savoir que les psilocybes poussent dans les prairies fertilisées par les bovins. Ainsi, une équipe de recherche nous propose ici une interprétation de l’ensemble de la fresque :

« Si l'identification proposée ici est correcte, l'habitat du Psilocybe Hispanica dans les excréments suffit à lui seul à expliquer l'association du champignon et du bovin dans la peinture murale. Mais il se peut que cette association ne se limite pas à l'habitat et que d'autres éléments de la peinture murale soient impliqués, peut-être en rapport avec les effets du Psilocybe sur les humains ou les animaux tels qu'ils ont été observés par les humains. Les bases bifurquées de deux des pictogrammes fongiques évoquent des jambes humaines. Cela pourrait représenter un processus de transformation lié aux effets perçus sur les humains, réconciliant en quelque sorte l'interprétation antérieure de ces pictogrammes en tant qu'anthropomorphes. Les effets observés des champignons ou des plantes neurotropes sur les animaux qui les ingèrent peuvent également être à l'origine du zoomorphisme et de l'anthropomorphisme fongiques à Selva Pascuala et ailleurs. Quoi qu'il en soit, la représentation de champignons soigneusement disposés dans une rangée, avec des détails et des caractéristiques corrects, semble suggérer qu'ils avaient une signification particulière pour l'artiste et le contexte culturel. »

Akers, B. P., Ruiz, J. F., Piper, A., & Ruck, C. A. (2011). A prehistoric mural in Spain depicting neurotropic Psilocybe mushrooms?. Economic botany, 65(2), 121-128.

Aussi, il semblerait que l’ensemble peint ait une cohérence symbolique et raconte indirectement une histoire ou du moins le lien qui existe entre taureaux, humains et champignons. Ce lien pourrait donc bien être celui de la consommation de psychotropes pratiquée en Espagne il y a des milliers d’années.

Ce qui est remarquable, c’est le fait de retrouver l’association entre champignons et animaux fertilisateurs dans plusieurs endroits sur la planète, faite par des populations n’ayant jamais été en contact les unes avec les autres. Les chercheurs rajoutent que

« dans la mythologie grecque, les champignons mugissent comme des taureaux lorsqu'ils poussent hors du sol ; et Dionysos, le dieu de l'ivresse, se manifeste sous la forme d'un taureau que ses fidèles extatiques démembrent à mains nues. »

Akers, B. P., Ruiz, J. F., Piper, A., & Ruck, C. A. (2011). A prehistoric mural in Spain depicting neurotropic Psilocybe mushrooms?. Economic botany, 65(2), 121-128.

Évidement, ces mythes sont bien trop récents par rapport au sujet de cet article. Mais tout de même, il est intéressant de voir la juxtaposition des éléments fongiques et des animaux fertilisateurs, tout en gardant à l’esprit que les champignons à psilocybine poussent en lien avec les excréments des bovins et dans les sols riches en nutriments.

C’est d’ailleurs en suivant cette iconographie qu’à la fin de la Préhistoire/début de l’Antiquité, il y a 5 000 ans, des œuvres gravées dans la roche en Israël, dans le désert du Neguev et autour du Sinaï, associent les champignons aux bouquetins.

« Les preuves, en particulier pour le champignon psilocybine, consistent principalement en une élaboration de l'iconographie du champignon. Cette étude se rapporte également à la présence omniprésente des représentations de bouquetins dans l'art rupestre du Néguev et du Sinaï. Les représentations répétitives du bouquetin mâle aux cornes exagérées ne se contentent pas de rejoindre les images iconographiques des champignons, mais, en raison de caractéristiques considérées comme des indices d'excrétion, telles que la queue relevée, elles soutiennent l'hypothèse selon laquelle les champignons utilisés dans ce culte ancien poussaient en fait sur les excréments des bouquetins. Cela lie les images de bouquetins à un culte, confirmant leur importance rituelle pour la population responsable de ces représentations. »

Orrelle, E. (2022). Identifying iconographic evidence for a mushroom cult in the preliterate Southern Levant. Time and Mind, 15(3–4), 277–296.

Estelle Orelle, chercheuse en Préhistoire, propose alors d’aller plus loin dans l’alliance entre bouquetins et champignons en s’appuyant sur des représentations de l’animal aux cornes caricaturales qui rappelleraient la courbe d’un chapeau de champignon.

« Des formes schématiques de champignons ont été incorporées dans les formes des animaux représentés. Les cornes exagérées du bouquetin forment un arc et ressemblent au chapeau du champignon, tandis que ses pattes ressemblent à son pied. Ainsi, les représentations du bouquetin sont également des champignons schématiques, tout comme le cercle et la ligne dans les représentations des autruches […] Des sites ont fourni des preuves de l'utilisation courante de substances comme additifs au champignon soma, telles que des aires de battage et des meules pour traiter l'orge. Le lien avec les excréments a été suggéré par des dessins sur pierre représentant des animaux à la queue dressée. Le poison présent dans trois glandes situées à l'arrière de la tête de certains crapauds était utilisé comme additif pour renforcer l'effet des champignons. Le crapaud est associé au champignon. »

Orrelle, E. (2022). Identifying iconographic evidence for a mushroom cult in the preliterate Southern Levant. Time and Mind, 15(3–4), 277–296.

Enfin, toujours en Israël mais au nord, cette fois, un dolmen daté du Néolithique présente une gravure bien étrange sur son plafond. L’œuvre (Figure 10) marquée à l’aide d’une pierre dure sur la roche est très stylisée et schématique, contrairement à la frise de champignon de Selva Pascuala. Cette différence est expliquée par la technique utilisée. En effet, creuser la roche étant plus difficile, il est moins aisé de réaliser des détails naturalistes ou paysagers. Aussi, les gravures israéliennes se concentrent d’avantage sur la schématisation et la mise en avant des caractéristiques reconnaissables dans un but de communication rapide et facilement lisible. Ainsi, il est important de souligner la place privilégiée que devait tenir le champignon dans la culture du graveur, et donc de se demander :

Pourquoi un élément aussi insignifiant qu’un champignon aurait eu le droit d’avoir sa place sur ces roches s’il n’avait pas été important pour son dessinateur ?

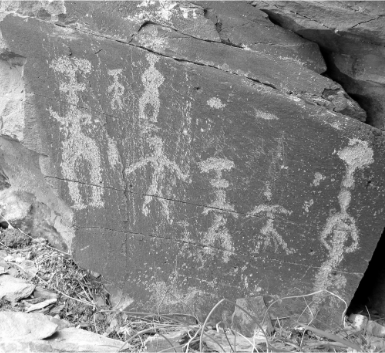

En Russie près de la rivière Pegtymel, de nombreux pétroglyphes ont été réalisés. Pour certains, ils l’ont été à partir de la moitié de l’Âge du Bronze. Plusieurs d’entre eux représentent des personnages humanoïdes couronnés de coiffes en forme de champignons que les archéologues rapprochent des amanites tue-mouches.

Ekaterina Devlet, archéologue ayant étudié les œuvres de parois rocheuses russes, attire notre attention sur ces figures Franklin, N. R., Bahn, P., & Strecker, M. (2008). Rock Art Studies News of the World. Chapitre 8 : Rock art studies in northern russia and the far east, 2000–2004 qui pourraient être des créatures mythiques de la région en lien avec la consommation de psychotropes. Elle précise qu’une consommation rituelle d’amanite tue-mouche est pratiquée chez les Tchouktches Peuple sibérien vivant au nord de l’Extrême-Orient russe, sur les rives de l’océan Arctique et de la mer de Béring. encore aujourd’hui. Elle précise aussi que l’amanite tue-mouche occupe une place importante dans plusieurs cultures de la région et fait l’objet de nombreuses histoires mythologiques sibériennes.

« Les Amanita Muscaria étaient considérées par les autochtones de Sibérie comme des créatures fantastiques, dotées à la fois des caractéristiques des êtres humains et de celles des champignons vénéneux eux-mêmes. Selon la croyance des Khantys, l'Amanita Muscaria doit son effet enivrant à un « esprit spécial » qui l'habite. Les Nivkhs ont une croyance populaire selon laquelle, sur les chemins de la taïga, on peut rencontrer des amanites tue mouches sous forme humaine. Les Tchouktches croient que, pour les personnes intoxiquées, les amanites tue-mouches prennent une forme anthropomorphique étrange, par exemple celle d'une personne à un bras ou à une jambe, bien qu'elles ne soient pas considérées comme des esprits, mais simplement comme des formes de l'Amanita Muscaria. Le nombre observé correspond au nombre de champignons consommés. De telles manifestations de l'amanite tue-mouche peuvent prendre la personne affectée par la main et la conduire dans un autre monde ; elles sont réputées visiter le pays habité par les morts. Les Tchouktches mangeaient l'Amanita muscaria afin de rendre visite à leurs parents décédés, parfois pour apprendre d'eux quelles intrigues étaient ourdies par l'esprit des maladies. La consommation d'Amanita Muscaria était un acte rituel important pratiqué par les Koryaks lors de la fête saisonnière d'automne. Pendant la consommation rituelle d'Amanita Muscaria, les gens avaient des visions de divers représentants de la tribu mythique des amanites tue-mouches. Les participants aux cérémonies anciennes représentaient probablement des créatures mythiques agarics sur des surfaces rocheuses. »

Franklin, N. R., Bahn, P., & Strecker, M. (2008). Rock Art Studies News of the World.

Si cette interprétation des pétroglyphes est bonne, il s’agirait là d’une représentation de divinités-champignons incarnant les pouvoirs psychotropes des amanites qui étaient et sont encore consommées dans les steppes de l’Extrême-Orient russes à des fins religieuses. Il s’agirait là d’un bel exemple de création de mythes et de légendes à partir d’expériences hallucinatoires dues à la prise de drogue.

Comme nous l’avons vu dans l’article sur pourquoi on consomme des drogues, on sait parfaitement que de nombreuses personnes aujourd’hui comme hier consomment des drogues dans un but religieux. Le chercheur Umit Sayin nous propose d’ailleurs des hypothèses intéressantes sur l’émergence des croyances et des religions.

« En résumé, le système limbique peut être une source extraordinaire d'informations archaïques et un réservoir de symboles et de pensées religieuses, qui ont pu faire surface sous l'influence de plantes psychoactives lors d'anciens rituels religieux chamaniques. Ces informations archaïques chamaniques ont peut-être joué un rôle important dans l'évolution et l'existence de l'espèce Homo Sapiens à une certaine époque. Ainsi, les images entoptiques, les phosphènes, les figures mythologiques telles que les démons, les esprits, les dieux, les déesses, les anges, les créatures surnaturelles, les créatures mythiques (telles que Pan, les satyres, les nymphes, les dragons, les trolls, etc.) dans les contes populaires, ou les figures et personnages des religions institutionnalisées modernes (tels que les anges, Satan, les djinns, de nombreuses autres pensées, idées et figures religieuses, etc.), ont très probablement été imaginés sous l'influence de ces plantes psychoactives lors de ces cérémonies et rituels religieux. »

Sayin, H. U. (2016). Psychoactive plants used during religious rituals. In Neuropathology of drug addictions and substance misuse (pp. 17-28). Academic Press.

Et en effet, de nombreuses drogues sont intimement liées à des rituels religieux plus nombreux encore. Il est toutefois difficile d’être sûr de ce qui est arrivé en premier, la croyance ou la consommation de psychotropes ? Et dans quelle mesure l’une et l’autre s’alimentent dans une forme de relation symbiotique ?

De quelle manière l’imaginaire humain s’alimente-t-il vraiment ? Comment pouvons nous savoir ce qui relève de l’inné et ce qui relève de notre interaction avec l’environnement ?

Quoi qu’il en soit, il est indéniable que les humains ont une capacité extraordinaire à trouver et créer du sens, que nous pouvons associer à peu près à tout et n’importe quoi. Ceci est un rappel qui invite à la prudence sur ce que l’on peut comprendre devant des phénomènes qui nous paraissent incroyables, et que la réalité nous échappe bien souvent.

Dans cet article nous avons pu toucher du doigt ce qui est le plus compliqué à gérer dans l’histoire de l’art, ou même en science plus largement : l’incertitude dans l’interprétation de ce que l’on observe.

Nous ne pourrons jamais affirmer ce que les sociétés du Néolithiques et des premiers temps de l’Antiquité ont cherché à transmettre dans leurs œuvres. Peut-être s’agit-il bien là de scènes de trip ou de représentation de champignons hallucinogènes pour témoigner des consommations mais peut-être s’agit-il de tout autre chose. C’est certes frustrant mais c’est aussi ce qui fait toute la beauté de la recherche, nous poussant à développer notre rigueur, notre parcimonie et notre humilité.

Pour augmenter notre degré de certitude sur tout ça, il faudrait trouver des indices chimiques comme cela a été le cas pour une œuvre pariétale plus récente retrouvée en Californie dans la grotte de Pinwheel Cave.

Il s’agit d’un motif en tourbillon peint à l’ocre rouge qui aurait été réalisé entre 1530 et 1890, période d’habitation de la grotte, par le peuple natif américain des Chumashs. Le magazine National Géographic nous précise que la position de cette œuvre dans la grotte n’est pas faite au hasard car « l’image se situe sur une section en pente du plafond bas de la grotte, à environ un mètre du sol. Pendant le solstice d’été, elle est traversée par les rayons du soleil » ce qui induit une dimension rituelle dans la réalisation de l’œuvre.

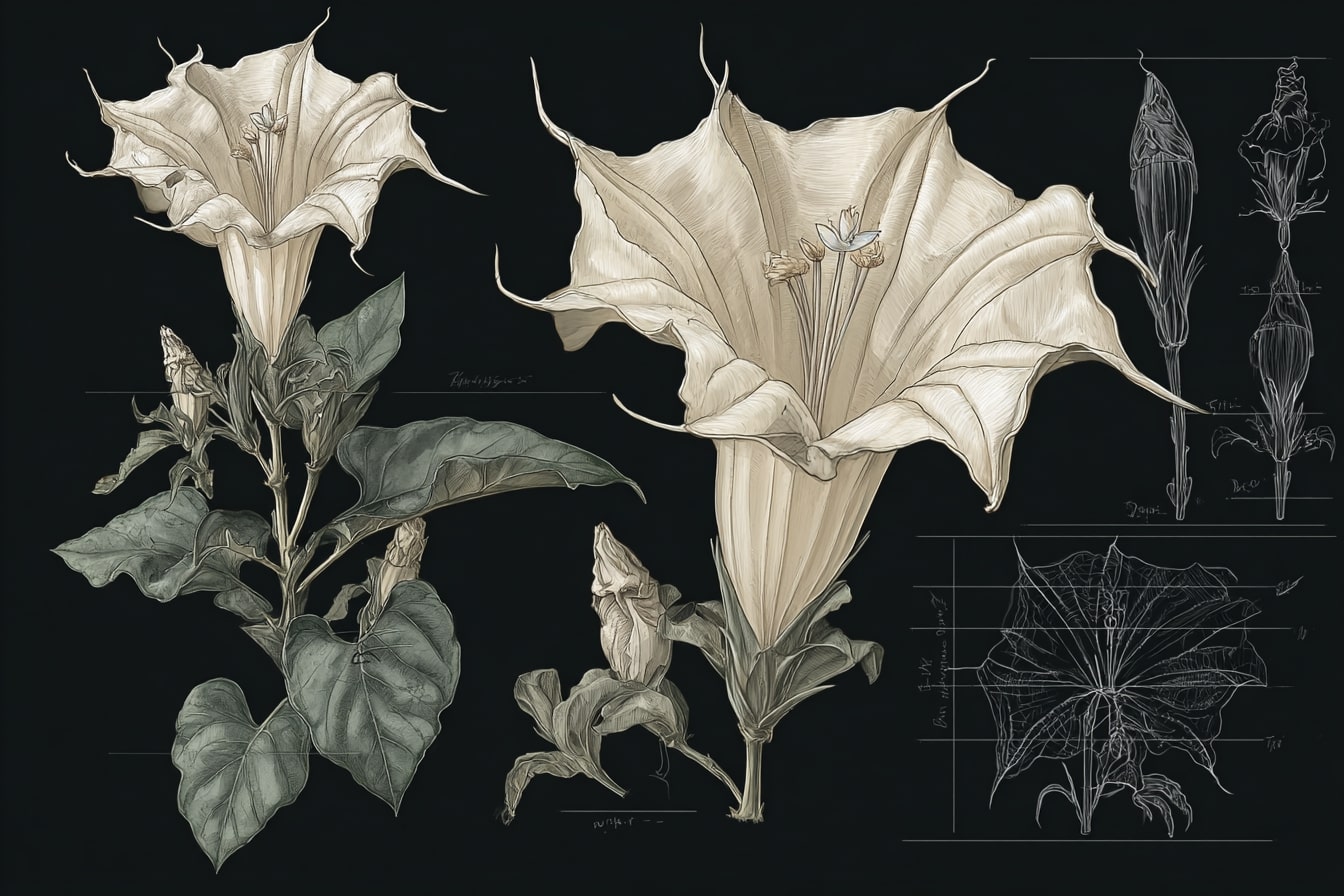

En s’intéressant aux restes des vestiges archéologiques, les chercheurs ont analysé des boules végétales ayant été chiquées puis placées dans des cavités du plafond de la grotte. L’analyse a révélé qu’il s’agissait pour la grande majorité de Datura (Datura Wrightii), plante de la famille des solanacées, endémique du Mexique et du sud-ouest des États-Unis, aux effets psychotropes proches des hallucinogènes et dont la fleur immature ressemble à … un tourbillon.

« L'analyse SEM a permis d'identifier que 14 des 15 quids sont en fait des daturas, tandis que nous avons réussi à extraire et à identifier les alcaloïdes hallucinogènes atropine et scopolamine dans quatre quids. L'imagerie microscopique 3D a révélé que les quids avaient été fortement transformés, coupés en morceaux individuels, puis broyés et agglomérés, et très probablement mâchés. Chaque morceau semble donc avoir constitué une « dose » unique, insérée dans la bouche et mâchée/sucée afin d'en extraire les alcaloïdes hallucinogènes. Cela s'est probablement déroulé dans la grotte, après quoi les morceaux ont été insérés dans les cavités situées au-dessus. Il est important de noter que les preuves archéologiques indiquent des activités de groupe dans la grotte. »

Robinson, D. W., Brown, K., McMenemy, M., Dennany, L., Baker, M. J., Allan, P., ... & Haviland, D. (2020). Datura quids at Pinwheel Cave, California, provide unambiguous confirmation of the ingestion of hallucinogens at a rock art site. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(49), 31026-31037.

Il s’agirait là encore d’une consommation magico-religieuse où la prise de psychotrope est directement liée aux divinités vénérées.

« Dans la cosmologie des Chumashs, un peuple historiquement lié à la consommation de datura lors de cérémonies d'initiation ou de quêtes de vision chamaniques, cette plante appartient à une catégorie spéciale de végétaux perçus comme des proches ; elle était personnifiée sous les traits d'une femme âgée appelée Momoy, explique Robinson. »

Megan Gannon pour National Géographic (2020) - Il y a 400 ans, cette grotte a abrité des rituels hallucinatoires.

Ainsi, bien que l’œuvre soit bien plus récente, nous retrouvons la volonté commune des humains de vouloir utiliser leurs lieux de vie ou de culte pour témoigner de leur quotidien et de leurs consommation de psychotropes qui ne semble pas dater d’hier.

Articles scientifiques.

Charrière, G. (1968). La scène du puits de Lascaux ou le thème « de la mort simulée ». Revue de l’histoire Des Religions, 174(1), 1–25.

Akers, B. P., Ruiz, J. F., Piper, A., & Ruck, C. A. (2011). A prehistoric mural in Spain depicting neurotropic Psilocybe mushrooms?. Economic botany, 65(2), 121-128.

Samorini, G. (2012). Mushroom effigies in world archaeology: from rock art to mushroom-stones. The stone mushrooms of Thrace, EKATAIOS, Alexandroupoli, 16-44.

Jean-Loïc Le Quellec, « Chamanes et Martiens : même combat ! Les lectures chamaniques des arts rupestres du Sahara », 2006, Lectures chamaniques des arts rupestres du Sahara, p. 238.

Orrelle, E. (2022). Identifying iconographic evidence for a mushroom cult in the preliterate Southern Levant. Time and Mind, 15(3–4), 277–296.

Robinson, D. W., Brown, K., McMenemy, M., Dennany, L., Baker, M. J., Allan, P., … & Haviland, D. (2020). Datura quids at Pinwheel Cave, California, provide unambiguous confirmation of the ingestion of hallucinogens at a rock art site. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(49), 31026-31037.

Revues.

Association Française pour l’Information Scientifique à propos de L’homme de Lascaux et l’énigme du puits de Jean-Loïc Le Quellec aux éditions Tautem, nouvelle édition 2018, 128 pages.

Megan Gannon pour National Géographic (2020) – Il y a 400 ans, cette grotte a abrité des rituels hallucinatoires.

Livres.

Jean-Loïc Le Quellec, La caverne originelle Art, mythes et premières humanités, La découverte, 2022, Paris.

Franklin, N. R., Bahn, P., & Strecker, M. (2008). Rock Art Studies News of the World.

Sayin, H. U. (2016). Psychoactive plants used during religious rituals. In Neuropathology of drug addictions and substance misuse (pp. 17-28). Academic Press.

Thèse.

CARDON Aurélien (2015). Ethnologie des champignons psychodysleptiques, Thèse en pharmacie. Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Lille. Université de Lille 2.