2021 – Association entre l’exposition à la pauvreté pendant l’enfance et l’adolescence, et les troubles liés à la consommation de drogues et les crimes liés à la drogue plus tard dans la vie

En Suède, l’exposition à la pauvreté tôt dans la vie semble augmenter le risque de problèmes liés à la consommation de drogues à l’âge adulte. Ces associations ne s’expliquent pas entièrement par le domicile, l’origine ou d’autres troubles psychiatriques. Les jeunes hommes et femmes tombant dans la pauvreté à l’adolescence sont les plus exposés

2010 – « Ils nous regardent comme des junkies » : influences de la stigmatisation liée à la consommation de drogues sur l’engagement des personnes qui s’injectent des drogues dans les services de santé à New York

Les personnes qui s’injectent des drogues (PID) constituent une population vulnérable sur les plans médical et social, avec une incidence élevée de surdoses, de maladies mentales et d’infections telles que le VIH et l’hépatite C. La littérature existante décrit les corrélations sociales et économiques avec l’augmentation des risques pour la santé, y compris la stigmatisation.

2023 – Considérer la stigmatisation comme un préjudice social évitable qui accentue les inégalités

Cet article traite des préjudices sociaux découlant de la stigmatisation dont sont victimes les personnes qui consomment des drogues (PCD) et explique comment cette stigmatisation compromet « l’épanouissement humain » et limite les « choix de vie ». S’appuyant sur une recherche qualitative menée par le Wellcome Trust à partir d’entretiens semi-structurés approfondis (N = 24) avec des personnes consommant de l’héroïne, du crack, du spice et des amphétamines, cet article fournit tout d’abord un aperçu de la manière dont la stigmatisation s’opère dans les relations interpersonnelles à travers le prisme du discours sur les classes sociales et de la consommation de drogues, fondé sur des idées normatives de « valeur de la personne ». Ensuite, il examine comment la stigmatisation est utilisée comme une arme dans les relations sociales pour maintenir les personnes « à leur place », puis il montre comment la stigmatisation est intériorisée sous forme de culpabilité et de honte et ressentie profondément « sous la peau » comme des « sentiments négatifs ». Les résultats de l’étude montrent que la stigmatisation nuit à la santé mentale, entrave l’accès aux services, accroît le sentiment d’isolement et sape l’estime de soi en tant qu’être humain à part entière. Ces négociations incessantes autour de la stigmatisation sont douloureuses, épuisantes et préjudiciables pour les PWUD, et aboutissent, selon moi, à des actes quotidiens de préjudice social qui finissent par être normalisés.

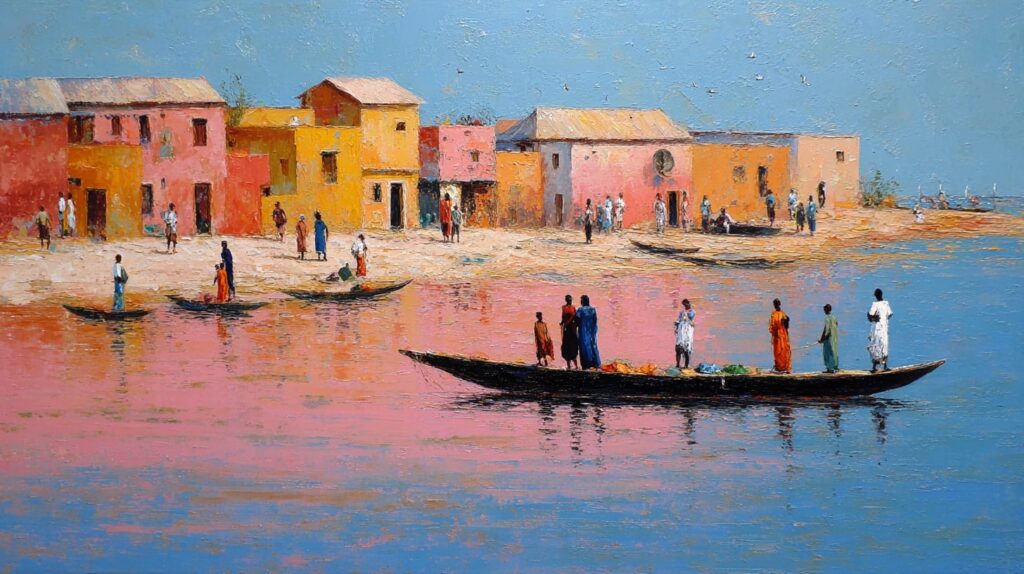

La réduction des risques en Afrique de l’Ouest.

On entend beaucoup parler de la réduction des risques telle que pensée par les européens ou les anglo-saxons plus largement, des États-Unis jusqu’en Nouvelle-Zélande. Mais c’est intéressant de regarder ailleurs ce qui se fait, et du côté de l’Afrique de l’Ouest on a des personnes motivées et déterminées à s’entraider.

La réduction des risques enfin reconnue à Vienne !

Mais est-ce que ça fait la moindre différence ? Tout porte à croire que non, malheureusement.

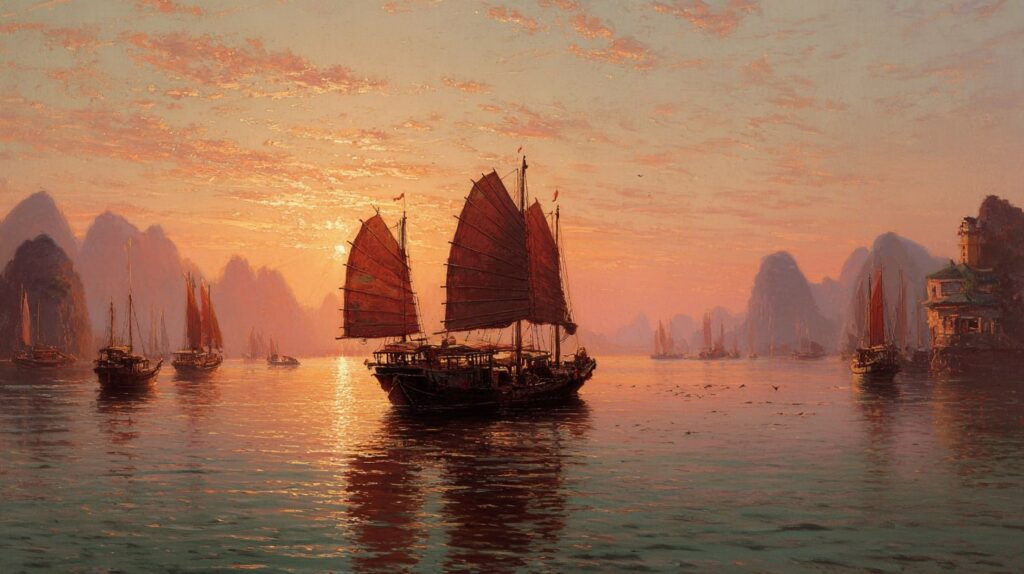

Histoire de la Prohibition

L’histoire de la Prohibition remonte à très loin et repose sur des bases plus que fragiles et largement contestables. S’informer sur l’histoire doit nous permettre de préparer un meilleur avenir.

2014 – Les états modifiés de conscience sont-ils nuisibles, neutres ou utiles pour les origines de la cognition symbolique ? Une réponse à Hodgson et Lewis-Williams

Nous répondons aux commentaires de Hodgson et Lewis-Williams en clarifiant la nouveauté de notre théorie. Nous soutenons que lorsque les instabilités de Turing de l’activité neuronale jouent un rôle dans la génération d’hallucinations visuelles, elles font plus que simplement façonner les motifs géométriques. Leur auto-organisation relativement autonome est une source de valeur intrinsèque liée à leur auto-maintien en tant que motif d’activité, et elles dissocieraient ainsi les étapes « supérieures » du traitement neuronal des stimuli externes, facilitant ainsi un mode de cognition plus abstrait. Ces caractéristiques supplémentaires de notre proposition soutiennent Hodgson et Lewis-Williams dans leurs théories respectives sur les origines mêmes de l’activité artistique humaine. Nous évaluons également la littérature critique concernant la possibilité d’une mise en œuvre ritualisée des états modifiés de conscience (ASC) au début de la préhistoire. Nous concluons que les ASC étaient effectivement possibles et suggérons qu’ils ont probablement contribué à faciliter le développement social de formes de vie et d’esprit plus symboliques.

2015 – Les origines de l’ivresse : preuves archéologiques de la consommation de boissons fermentées et de drogues dans l’Eurasie préhistorique

Les premiers témoignages de la consommation d’alcool et de drogues suggèrent que l’ivresse est une pratique ancienne, dont les origines remontent à la préhistoire. Des traces très évocatrices de boissons fermentées et des restes de plantes psychoactives ont été retrouvées sur des sites archéologiques à travers toute l’Europe préhistorique. Cet article retrace l’histoire de ces substances dans une approche culturelle basée sur les contextes de consommation. Un large éventail de documents sera examiné ici (restes macrofossiles de plantes psychoactives, résidus de boissons fermentées, alcaloïdes dans des objets archéologiques et représentations artistiques, entre autres). Étant donné que ces produits altérant les sens se trouvent principalement dans des tombes et des lieux cérémoniels, ils semblent être étroitement liés à des usages rituels. Loin d’être consommées à des fins hédonistes, on peut donc affirmer que les plantes médicinales et les boissons alcoolisées jouaient un rôle sacré dans les sociétés préhistoriques.

2019 – Utilisation cérémonielle de la « médecine par les plantes » et son lien avec la consommation récréative de drogues : une étude exploratoire

L’usage cérémoniel de substances psychoactives/hallucinogènes à base de plantes, telles que l’ayahuasca, la psilocybine et autres, est une tendance croissante aux États-Unis et dans le monde entier. À ce jour, peu de recherches ont été menées pour déterminer combien de personnes consomment des substances psychoactives dans ce contexte, qui sont les consommateurs, quels sont les avantages/risques liés à l’usage de ces substances et quelle est la relation entre l’usage cérémoniel et l’usage récréatif de ces substances.

2002 – Recherche de substances psychotropes : pathologie évolutive ou adaptation ?

Selon une perspective évolutionniste conventionnelle, la propension humaine à consommer des substances est le résultat d’un « décalage » entre les mécanismes émotionnels qui se sont développés dans un passé où il n’existait pas de drogues pures ni de voies d’administration directe, et l’apparition de ces phénomènes dans l’environnement contemporain.