À peu près tout le monde autour de vous consomme des drogues. Surtout si on regarde des substances qui paraissent assez banales, mais qui n’en sont pas moins des psychotropes, comme la caféine, le tabac, l’alcool, le cannabis… Mais aussi les médicaments anxiolytiques, les anti-dépresseurs et les antalgiques. Ça, c’est pour la partie avouable C’est-à-dire acceptée par la société, bien que tout ce qui touche à la santé mentale soit encore délicat à assumer publiquement .

Chaque année, l’OFDT publie une étude chiffrée sur les consommations des français et des françaises, et quand on voit les chiffres en question il est difficile de se dire qu’il n’y a aucun consommateur de psychotropes autour de nous.

Que ce soit une connaissance, une amie, un membre de la famille, ou même quelqu’un qu’on verrait régulièrement à la télévision. Et puis, il ne faut pas oublier de se compter soi-même !

En France, nous avons le plus gros taux de consommateurs de cannabis d’Europe comme l’explique l’OFDT :

"En 2021, 47,3 % des adultes âgés de 18 à 64 ans déclarent avoir déjà consommé du cannabis au cours de leur vie. L’usage actuel (usage dans l’année), en revanche, demeure stable, et concerne 10,6 % des 18-64 ans (14,2 % des hommes et 7,2 % des femmes). Avec des premiers usages qui se déroulent principalement entre 18 et 25 ans et une proportion d’expérimentateurs de cannabis qui culmine entre 26 et 34 ans quel que soit le sexe, l’usage de cannabis demeure avant tout un phénomène générationnel. La consommation actuelle concerne encore les plus jeunes (23,5 % des 18-24 ans). Si elle diminue ensuite avec l’âge, le profil des consommateurs se diversifie, intégrant désormais davantage de quadragénaires."

OFDT - Cannabis (résine, herbe, huile, CBD) - Synthèse des connaissances

Bien sûr, en fonction des drogues, le nombre de consommateurs varie assez fortement. On a par exemple en France une très grande consommation d’alcool, suivie de tabac puis de cannabis, les autres drogues étant très loin derrière.

Les données de l’OFDT nous permettent d’avoir une première idée sur le nombre de consommations dites « d’expérimentation » – c’est-à-dire au moins une fois dans sa vie, mais aussi sur le nombre d’usages dans l’année, réguliers ou quotidiens, et on voit que les drogues les moins consommées sont aussi celles sur lesquelles les informations sont plus difficiles à avoir, comme la cocaïne, la MDMA ou encore l’héroïne.

Dans cette intervention au Sénat, Gérald Darmanin ne manque pas de faire le lien entre drogues et tout ce qui va mal dans la société, il dit même que le terrorisme n’est pas devant en termes de priorité parce que la drogue ferait beaucoup plus de morts que celui-ci… Et quand on voit le dernier coup de com’ du Ministère de l’Intérieur dirigé par Bruno Retailleau, on constate que c’est pas prêt de changer.

Le seul moment où nous pourrions être d’accord avec Gérald Darmanin est celui où il dit que la drogue est partout et non pas seulement dans quelques quartiers ou quelques territoires.

Et c’est vrai, la consommation de psychotropes n’est pas exclusive à des gens pauvres ou riches Manhica, H., Straatmann, V. S., Lundin, A., Agardh, E., & Danielsson, A. K. (2021). Association between poverty exposure during childhood and adolescence, and drug use disorders and drug‐related crimes later in life. Addiction, 116(7), 1747-1756. https://doi.org/10.1111/add.15336 , aux hommes plutôt qu’aux femmes Perrin, S. (2022). Les mondes cachés de la drogue. L’invisibilité des femmes insérées socialement (Doctoral dissertation, Université de Bordeaux). tel-03858082 ou encore aux jeunes plutôt qu’aux vieux Ghantous, Z., Ahmad, V., & Khoury, R. (2022). Illicit drug use in older adults: an invisible epidemic?. Clinics in Geriatric Medicine, 38(1), 39-53. DOI: 10.1016/j.cger.2021.07.002 . Mais bien sûr tous ces paramètres sont tout de même importants et influencent le type de consommations, ainsi que les raisons de consommer et les conséquences de ces consommations.

Gérald Darmanin dit aussi que moins de 10 % de la population française consomme des drogues. Mais… même en enlevant alcool et tabac de l’équation, donc en enlevant les drogues légales, et en supposant que c’est de cette manière qu’il réfléchit quand il parle de drogues, on a bien plus de 10 % des gens ayant déjà au moins expérimenté une drogue illicite en France, surtout quand on prend les un peu plus de 20 millions de personnes ayant testé le cannabis. Et tout porte à croire que de nombreuses personnes, que l’on peut compter en millions, ont déjà consommé au moins une fois de la cocaïne et de la MDMA.

Et vu que tout le monde ne consomme pas toutes les drogues possibles et imaginables, on sait qu’une partie de ces chiffres s’additionnent en termes d’usagers uniques… Mais si on cherche le plus petit dénominateur commun, on a déjà 20 millions de consommateurs de cannabis à minima une fois dans la vie.

Bref, vous connaissez toutes et tous probablement au moins une personne qui consomme des produits psychoactifs licites ou illicites, de manière occasionnelle ou régulière, même si vous ne le savez pas. Bon vous aurez compris la position de l’État au sujet des drogues, et le sens qu’ils mettent derrière ce mot. Mais nous, on va s’intéresser à pourquoi les gens consomment ces drogues.

Est-ce un besoin ? Est-ce une simple envie ? Un caprice égoïste et irresponsable comme veut nous le marteler dans la tête Bruno Retailleau ? Est-ce de la folie pure ? Est-ce une maladie mentale ? Est-ce qu’on consomme seulement pour « aller mieux » ou « guérir » quelque chose ?

L’idée de cet article est d’aider à répondre à toutes ces questions !

De nombreuses recherches s’intéressent à pourquoi les drogues sont consommées, dans quel contexte, dans quel but, de quelle manière… Et le moins que je puisse dire après en avoir lu un certain nombre, c’est qu’il est très compliqué d’arriver à une réponse unique et simple. Avant de creuser un peu plus profond toutes les raisons possibles, je dois parler de deux notions : les besoins, qui déterminent nos comportements et les facteurs, qui influencent ces besoins.

On va parler ici de « besoins », mais qui ne sont pas nécessairement des besoins vitaux, c’est-à-dire nécessaires à notre survie. Par exemple le besoin de ressentir du plaisir peut avoir une importance plus ou moins grande selon les personnes, mais cela reste un besoin pour à peu près tout le monde.

C’est important de préciser cela, parce qu’il faut bien comprendre que chaque personne a sa propre expérience du plaisir – mais aussi de la peine – qu’elle vit au quotidien ou ponctuellement, avec une intensité variable et contextuelle selon chacune. Ensuite, il est intéressant de raisonner en termes de facteurs, qui augmentent ou diminuent certains besoins.

On peut par exemple citer Emmanuel Langlois, sociologue, lorsqu’il donne l’exemple du travail dans son livre.

"L’INPES a publié en 2012 une remarquable enquête sur la drogue au travail qui montre quels sont les secteurs d’activité professionnelle dans lesquels on consomme le plus. Il est intéressant de noter que plus les conditions de travail sont réputées difficiles (construction, pêche…), plus les statuts sont précaires (restauration, spectacles…), plus on consomme de drogues. A l’inverse, plus les conditions de travail sont bonnes (administration…), plus les statuts sont stables (fonction publique, enseignement…) moins on consomme de produits."

Langlois, E. (2022). Le nouveau monde des drogues: de la stigmatisation à la médicalisation. Armand Colin.

Il précise aussi que

"l’expérience contemporaine des drogues répond à une politique de l’individu qui est, de notre point de vue, rarement une pure échappatoire mais, au contraire, relève de l’ordre de la praxis “aristotélicienne” qui désigne ici l’engagement dans des activités qui donnent forme au sujet. Nombre de représentations ont mis en avant l’idée que la consommation de drogue ne pouvait être interprétée que sous un angle négatif, comme une forme de refus et ou de critique totale qui ne parvient pas à s’exprimer par les canaux légitimes (contestation politique, expression artistique). Cette dimension existe mais ne résume pas l’expérience contemporaine dans laquelle les individus investissent des représentations plus variées."

Langlois, E. (2022). Le nouveau monde des drogues: de la stigmatisation à la médicalisation. Armand Colin.

Et dernière vigilance dès qu’il s’agit de chercher des études au sujet de pourquoi les gens consomment des drogues, c’est que ce sont le plus souvent des études sur les aspects négatifs des drogues (notamment l’addiction, les surdoses, les éventuelles conséquences psychologiques), par exemple qui établissent un lien entre une enfance difficile et l’addiction Scheidell, J. D., Quinn, K., McGorray, S. P., Frueh, B. C., Beharie, N. N., Cottler, L. B., & Khan, M. R. (2018). Childhood traumatic experiences and the association with marijuana and cocaine use in adolescence through adulthood. Addiction, 113(1), 44-56. https://doi.org/10.1111/add.13921 , ou encore entre violences intrafamiliales et consommation des victimes suite à ces violences Ogden, S. N., Dichter, M. E., & Bazzi, A. R. (2022). Intimate partner violence as a predictor of substance use outcomes among women: A systematic review. Addictive behaviors, 127, 107214. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.107214 . Les termes souvent retrouvés sont ceux de l’abus, du mésusage, de l’addiction ou du trouble de l’usage. Il y a donc une vision particulièrement biaisée de nombreux chercheurs et chercheuses qui étudient le sujet des drogues.

Par principe, quelqu’un qui va à l’hôpital ou qui va voir son médecin pour ses consommations, c’est forcément qu’un truc ne va pas bien, alors qu’une personne qui n’a aucun soucis et qui a le contrôle n’a pas de raison particulière de chercher de l’aide et donc d’entrer dans une statistique officielle qui contrebalancerait un peu tout ça.

Heureusement, une nouvelle génération d’universitaires travaillant sur les psychotropes se mobilise pour remettre un peu les choses dans leur contexte et traiter plus objectivement de la question des consommations et des drogues. Et si le sujet de la nocivité des drogues vous intéresse, vous pouvez consulter l’article afférent. Maintenant que tout ça est posé, on peut commencer à creuser les raisons qu’ont les gens de consommer des psychotropes.

On peut intuitivement dégager plusieurs raisons de la définition même de ce qu’est une drogue, par exemple s’en servir pour se soigner ou pour s’amuser. Mais cela ne se résume évidemment pas à cela. Un papier de 2020 écrit par Christian Müller Müller, C. P. (2020). Drug instrumentalization. Behavioural Brain Research, 390, 112672. doi:10.1016/j.bbr.2020.112672 nous propose plusieurs raisons avec une bibliographie conséquente pour appuyer ce qu’il appelle l’instrumentalisation de la drogue.

Le travail de recherche abattu par ce chercheur est colossal et parfois indigeste, mais il a le mérite d’éclaircir notre vision sur les multiples raisons possibles de la consommation. Cela dit, il me semble assez logique que toutes ces raisons apparaissent puisque, bien loin de l’image du junky que l’on peut encore voir à la télévision et dans les divers media, le consommateur et la consommatrice ont de multiples facettes.

En effet, de la personne sans abri qui consomme dans les toilettes publiques son fix d’héroïne, en passant par le lycéen qui inhale du protoxyde d’azote pour rigoler durant la pause méridienne, jusqu’au psychonaute aguerri qui cherche le psychédélique parfait pour ses introspections en pleine nature, nous pourrions dire qu’il y a autant de raisons de consommer qu’il y a de personnes qui consomment et qu’il y a de types de psychotropes.

Détaillons un peu tout ça.

Vous avez sans doute entendu parler de chemsex, mais on peut aussi parler de pharmacosexualité Moyle, L., Dymock, A., Aldridge, A., & Mechen, B. (2020). Pharmacosex: Reimagining sex, drugs and enhancement. International Journal of Drug Policy, 86, 102943. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102943 parce que c’est plus général et le mélange entre drogues et sexualité prend des formes très variables. Les personnes qui utilisent les applications de rencontres et qui ont eu pas mal de dates autour d’un verre au bar auraient aussi pas mal de choses à nous enseigner ici !

Si on se réfère à la raison précédente, on imagine déjà qu’une drogue diminuant l’anxiété et facilitant certains comportements peut parfaitement aider sur le plan sexuel. Que ce soit pour débloquer quelque chose psychologiquement ou tout simplement pour expérimenter de nouvelles pratiques sans tabous. Des drogues comme les cathinones ou les stimulants plus généralement aident à tenir plus longtemps, tandis que des drogues comme le 2C-B ou d’autres psychédéliques peuvent accentuer la sensation de fusion avec le ou les partenaires.

On est plutôt toutes et tous attirés par la sensation de plaisir, qui est une fin en soi pour beaucoup d’entre nous. Et de nombreuses drogues provoquent une euphorie assez rapidement qui procure un plaisir qu’on aime répéter. On pense à des drogues assez classiques comme la cocaïne et l’héroïne ou encore la MDMA. Déjà une simple bière peut provoquer ce plaisir chez de nombreuses personnes.

D’autres drogues sont moins directes en terme d’euphorie, mais le plaisir retiré d’une consommation de LSD ou encore de kétamine peut provenir des effets psychédéliques et d’une introspection ou encore d’une discussion riche et passionnante qu’on aurait pas forcément eue autrement.

On peut parler ici de la limite physiologique qu’est la tolérance. Certaines drogues la provoque assez rapidement comme le LSD, d’autres l’installent plus doucement et favorisent le risque de dépendance, comme la cocaïne ou l’héroïne. Il n’est donc pas si simple de simplement retirer du plaisir de la consommation qui s’accompagne d’un certain nombre de risques pour la santé, qu’on pourra détailler dans une prochaine vidéo.

De manière générale, la consommation de drogues peut être considérée au même titre que le fait d’essayer un sport ou de tester de nouvelles choses dans sa vie. Quand on est curieux, on aime bien découvrir et explorer, et ce vers quoi on se dirige pour expérimenter dépend toujours de notre existence sociale et de nos appétences naturelles. Et c’est bien entendu une activité avec ses risques et ses bénéfices.

Ça fera le lien avec la raison suivante, mais les drogues ont de nombreuses propriétés qui peuvent aider à accomplir des objectifs précis, de productivité notamment. On imagine bien le stéréotype de la personne qui consomme de la cocaïne pour être performante dans un travail exigeant physiquement et psychologiquement, comme dans la restauration ou dans des métiers à responsabilité. Les stimulants sont particulièrement utilisés pour l’amélioration des capacités cognitives Rozenek, E. B., Górska, M., Wilczyńska, K., & Waszkiewicz, N. (2019). In search of optimal psychoactivation: stimulants as cognitive performance enhancers. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 70(3), 150-159. DOI: 10.2478/aiht-2019-70-3298 , on prescrit d’ailleurs à de jeunes enfants de la ritaline pour cette raison afin de les maintenir dans le cadre scolaire classique.

On peut aussi penser aux étudiants qui ont des échéances difficiles à tenir, et qui trouvent du methylphénidate ou d’autres stimulants pour finir leurs projets à temps. Cette pratique favorise le « workaholism » Kun, B., Fetahu, D., Mervó, B., Magi, A., Eisinger, A., Paksi, B., & Demetrovics, Z. (2023). Work addiction and stimulant use: Latent profile analysis in a representative population study. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-22. https://doi.org/10.1007/s11469-023-01076-0 , l’addiction au travail, et les conséquences sur la santé physique et psychologique peuvent être graves si cette méthode pour tenir s’inscrit dans la durée.

On peut aussi évidemment penser à l’alcool qui fait des ravages dans ce cadre-là. D’autres drogues, comme le cannabis Spradlin, A., & Cuttler, C. (2019). Problems associated with using cannabis to cope with stress. Cannabis, 2(1), 29-38. DOI:10.26828/cannabis.2019 .01.003 , peuvent aider à échapper au stress, et dans des situations variées, pas toujours reliées au travail. Les syndromes de stress post-traumatiques, la violence vécue au sein de la famille et du couple, toute source de stress peut pousser à se tourner vers une consommation pour réussir à faire avec et faire au mieux au quotidien.

Sinon, il est possible que la simple consommation, notamment par la facilitation du lien social et la manière dont elle peut nous extraire de notre quotidien difficile à vivre, puisse nous aider à aller mieux.

De nombreuses drogues sont utilisées pour atténuer au moins certains symptômes Turner, S., Mota, N., Bolton, J., & Sareen, J. (2018). Self‐medication with alcohol or drugs for mood and anxiety disorders: A narrative review of the epidemiological literature. Depression and anxiety, 35(9), 851-860. https://doi.org/10.1002/da.22771 des troubles psychiatriques et de la souffrance subjective pendant au moins un certain temps. L’alcool – toujours dans les parages celui-là – sert beaucoup à masquer un ensemble de signes reliés à la souffrance psychique. Et évidemment tous les médicaments prescrits peuvent être détournés, on entend alors parler de « mésusage », puisque non prescrit par un médecin.

On peut donc considérer ici les dépresseurs comme l’alcool et les benzodiazépines, les opioïdes ou encore le cannabis et le tabac. De manière générale, une personne qui décide de se soigner seule, sans protocole et sans suivi médical, provoquera de nombreuses réactions négatives autour d’elle. Du coup essayons de penser à la souffrance déjà présente et ne culpabilisons pas les personnes parce qu’elles cherchent à se débrouiller seules.

Ça peut paraître étrange dit comme ça, surtout si on imagine qu’une drogue ne sert qu’à modifier sa perception et son monde mental. On pourrait parler ici de gens qui boivent de l’alcool et qui trouvent les autres – ou eux-mêms – plus attractifs, mais en fait Christian Müller parle plutôt des personnes qui cherchent à contrôler leur propre apparence en consommant des drogues Zaami, S., Minutillo, A., Sirignano, A., & Marinelli, E. (2021). Effects of appearance-and performance-enhancing drugs on personality traits. Frontiers in Psychiatry, 12, 730167. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.730167 .

Par exemple, certaines personnes cherchent les effets de « coupe faim » de la nicotine ou d’autres stimulants comme la cocaïne ou l’amphétamine. Mais il y a aussi le mécanisme assez classique de performance physique, notamment sportive, qui peut profiter de certaines drogues.

De nombreux psychédéliques comme la DMT, la mescaline ou l’ibogaine étaient – et sont encore utilisés dans certaines sociétés pour entrer en contact avec des esprits, contacter des dieux ou encore effectuer des rites de passages de l’enfance à l’âge adulte. Même les chrétiens utilisent le vin de messe de manière ritualisée et religieuse. Ces activités sont bien distinctes d’un usage récréatif Dorsen, C., Palamar, J., & Shedlin, M. G. (2019). Ceremonial ‘Plant Medicine’use and its relationship to recreational drug use: an exploratory study. Addiction research & theory, 27(2), 68-75. https://doi.org/10.1080/16066359.2018.1455187 par les personnes qui les pratiquent.

Voilà pour la liste des raisons proposée par Christian Müller ! Il y en a un paquet et on pourrait toutes les décortiquer en « sous-raisons », mais on va éviter pour le moment et garder ça de côté pour une prochaine fois.

Bien sûr, toutes ces raisons s’accompagnent de risques. Il peut y avoir des injonctions sociales à consommer pour s’intégrer, la vulnérabilité chimique exposant à des violences sexistes et sexuelle est bien réelle, et puis suivant les psychotropes et l’usage qu’on leur trouve, l’addiction est une possibilité à ne pas négliger.

Mais de la même manière qu’il est important de reconnaître les risques « négatifs » liés à la consommation, il est aussi important de reconnaître les bienfaits possibles. Et surtout, il est primordial d’accepter qu’une personne ait ses propres stratégies pour aller bien ou mieux, ou tout simplement pour profiter de la vie.

Jusque là on a développé des raisons de consommer qui sont rattachées à une situation vécue, qu’elle soit plaisante ou plutôt négative, et ce de manière assez rapprochées l’une de l’autre dans le temps. Par exemple un stress peut nous pousser à consommer un anxiolytique, une soirée peut nous pousser à consommer de l’alcool ou de la MDMA, etc.

Mais comme on l’a vu plus tôt, il existe des raisons profondes à la consommation de psychotropes, liés à des besoins aux origines multiples comme l’éducation, l’adversité vécue dans l’enfance, nos traits de personnalité, ou même l’interaction entre une partie de nos gènes et notre environnement, mais on détaillera tout ça dans un autre article.

Dans le projet DRUGZ, on reconnaît le droit aux personnes de consommer pour les raisons qui leur appartiennent. Que ce soit conscientisé ou non, peu importe. Écrire un tel article n’est pas évident, parce qu’en démontrant les bienfaits possibles associés aux drogues, certaines personnes vont m’engueuler et m’accuser de faire l’apologie de la MDMA, du LSD ou encore de l’alcool. Même si je dis des choses parfaitement objectives, factuelles, et appuyées par la littérature scientifique sans jamais inciter à consommer.

Et en même temps quand je parle des risques liés à certains usages, et bien je renforce une vision négative et stigmatisante déjà bien ancrée et qui n’avait pas particulièrement besoin de moi pour l’alimenter. Même si, une fois encore, je dis des choses parfaitement objectives, factuelles, et appuyées par la littérature scientifique sans jamais inciter à ne pas consommer.

Et les personnes qui ne voudront retenir qu’une partie de ce que j’explique le feront, et me prêteront une ligne idéologique et politique qui n’est pas la mienne. En fait, parler de drogues, c’est clivant. Déjà parce que ça touche tout le monde, de près ou de loin. Et en plus c’est quand même vachement méconnu, autant par les anti-tout bêtes et méchants que par ceux qui font l’apologie de certaines substances en dépit des réactions variables et propres à chacun et chacune d’entre nous.

Le sujet des drogues, c’est aussi et surtout un sujet de santé publique. Et puisqu’on en parle, il est peut-être important de définir un peu plus la santé, en commençant par la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé. Pour l’OMS, la santé est

"...un état de complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité », elle « résulte d’une interaction constante entre l’individu et son milieu », et elle apporte aux personnes « une capacité physique, psychique et sociale […] d’agir dans leur milieu et d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer d’une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie"

Définition de la Santé - OMS

"Un état durable d'équilibre ou d'harmonie entre les êtres humains et leur environnement physique, biologique et social, qui leur permet de coexister indéfiniment.

Un état structurel, fonctionnel et émotionnel compatible avec une vie efficace en tant qu'individu et en tant que membre de groupes sociaux."

McCartney, G., Popham, F., McMaster, R., & Cumbers, A. (2019). Defining health and health inequalities. Public health, 172, 22-30.

Et au vu de ces différentes définitions, et des raisons de consommer qu’on a listées, il est difficile de ne pas voir l’évidence qu’une consommation peut participer au bien-être et à la bonne santé – notamment mentale, de la même manière qu’elle peut la perturber et ce de manière potentiellement dramatique.

Des risques seront donc pris, en accord avec les objectifs individuels de chacun et chacune, et c’est pour ça qu’il est important d’informer et de permettre aux personnes de s’éduquer, tout en adoptant une démarche de réduction des risques. En bref, les psychotropes sont des outils qu’il est intéressant de savoir manier pour en réduire les méfaits et en maximiser les bienfaits, quand on souhaite s’en servir. Comme le dit Techno+ : informer ne nuit pas à la santé ! C’est même tout le contraire.

Bien que tout ce qu’on a déroulé jusqu’ici sur les raisons de consommer puisse paraître intuitif, il est tout de même important de vérifier plus rigoureusement de telles affirmations. Après tout, peut-être que nos chers politiciens ont raison depuis le début et qu’il n’y a aucune raison de consommer des produits psychoactifs à part une morale défaillante et un mauvais usage du libre-arbitre.

Fort heureusement, des chercheurs ont usé de méthode pour nous faire parvenir des réponses. Des réponses incomplètes et demandant plus d’élaboration, comme toujours en sciences, mais des réponses tout de même supportées par des données statistiques et empiriques. Laissez moi vous présenter deux études intéressantes qui se sont attachées à étudier avec méthode les motivations de la consommation des personnes.

Amélioration de l’expérience

Motivations sociales

Conformité au groupe social

Adaptation à l’anxiété

Adaptation à la dépression

Adaptation à l’ennui

Expansion de soi/ouverture d’esprit

Amélioration des performances physiques et cognitives

Les valeurs permettent de voir à quel point chaque variable (motivation principale, par exemple la performance) est reliée aux différents facteurs (raisons plus précises). Par exemple il y a une corrélation de 0.78 entre vouloir être défoncé et la recherche de l’amélioration de l’expérience, une corrélation jugée forte.

Ne laissons pas ça comme cela, développons.

Ces recherches sont ancrées dans une perspective motivationnelle, c’est-à-dire que l’usage de drogues est ici étudié sous l’angle de ce qui motive à la consommation. Cela paraît logique, mais c’est tout de même important de préciser ici que l’on parle de motivation, qui peut s’avérer consciente ou non, subie ou non, sans se préoccuper de morale et de politique. C’est donc une approche principalement biopsychosociale, puisque de nombreuses disciplines sont nécessaires pour comprendre la motivation (les processus biologiques, psychologiques et sociaux, tous en interaction permanente).

Que nous dit donc cette étude ?

Il est important de mettre en avant le fait qu’ici seuls les résultats liés à l’alcool sont vraiment exploitables, et dans une moindre mesure ceux du cannabis (pour des raisons liées aux habitudes de consommation de l’échantillon des personnes interrogées). On ne peut donc absolument pas extrapoler ces résultats à toutes les drogues, mais l’intérêt ici est d’avoir un modèle regroupant les raisons de consommer, d’avoir un questionnaire pour interroger les personnes, et donc d’avoir un moyen rapide, efficace et fiable de définir les raisons d’un individu ou d’un groupe d’individu de consommer une drogue en particulier ou les drogues en général.

"Tout d’abord, les résultats confirment l’adéquation de la mesure d’un point de vue statistique, tant lorsque les items se réfèrent à l’alcool qu’à la consommation de haschich/marijuana."

"Deuxièmement, l’utilisation d’une mesure unique couvrant plusieurs substances nous a permis de comparer les motifs de consommation, remplissant ainsi l’un des objectifs de l’échelle. Dans la présente recherche, cette comparaison n’a été faite qu’entre l’alcool et le haschisch/marijuana, car toutes les autres substances n’étaient pas fréquemment consommées."

Biolcati, R., & Passini, S. (2019). Development of the Substance Use Motives Measure (SUMM): A comprehensive eight-factor model for alcohol/drugs consumption. Addictive behaviors reports, 10, 100199.

Il est aussi intéressant de s’intéresser aux traits de personnalité associés aux différentes raisons de l’usage de drogue. Les chercheurs ont pour cela utilisé l’échelle de profil de risque d’usage de substances (SURPS) et l’inventaire des Big Five (BFI-10). Les quatre dimensions de la personnalité formant le SURPS (c’est-à-dire le désespoir, la sensibilité à l’anxiété, l’impulsivité et la recherche de sensations) étaient en effet différemment liées aux propriétés de renforcement positif et/ou négatif de diverses substances et, à leur tour, à différents types de consommation. Le BFI, quant à lui, mesure les différences individuelles au sein des cinq principaux traits de personnalité (extraversion, ouverture, agréabilité, conscience et ouverture) et constitue l’un des modèles les plus utilisés en matière de personnalité.

Je vous invite à aller lire la discussion de ce papier pour en savoir plus sur la corrélation entre les habitudes d’usage et les traits de personnalité. Nous pouvons passer à l’étude suivante.

Cette échelle prend en compte les dimensions suivantes :

Cette échelle prend en compte les dimensions suivantes :

Selon la théorie de la motivation Cox, W. M., & Klinger, E. (1988). A motivational model of alcohol use. Journal of abnormal psychology, 97(2), 168. https://doi.org/10.1037/0021-843X.97.2.168 , les comportements de consommation de substances sont motivés par des états de besoin et des dispositions psychologiquement distincts, que l’on peut nommer motifs de consommation de substances. Ces motifs sont considérés comme la dernière voie commune vers l’usage simple et l’abus de substances, par laquelle la personnalité ou d’autres variables de risque moins proximales exercent leurs effets. La théorie de la motivation a conduit à l’élaboration du modèle bien connu des motifs de consommation d’alcool à quatre facteurs Cooper, M. L., Kuntsche, E., Levitt, A., Barber, L. L., & Wolf, S. (2016). Motivational models of substance use: A review of theory and research on motives for using alcohol, marijuana, and tobacco. The Oxford handbook of substance use and substance use disorders, 1, 375-421. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199381678.013.017 , qui différencie les motifs de consommation d’alcool en fonction de deux dimensions :

Le croisement de ces deux dimensions conduit à quatre catégories de motifs :

Ces quatre motifs ont été largement étudiés en relation avec l’alcool et ont été associés à un certain nombre d’antécédents et de conséquences distincts mais cette deuxième étude Mahu, I. T., Barrett, S. P., Conrod, P. J., Bartel, S. J., & Stewart, S. H. (2021). Different drugs come with different motives: Examining motives for substance use among people who engage in polysubstance use undergoing methadone maintenance therapy (MMT). Drug and alcohol dependence, 229, 109133. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.109133 cherche à dépasser toutes les précédentes en ne se limitant pas à la consommation d’alcool et en ayant une approche statistique quelque peu différente.

Cette approche est nécessaire étant donné la complexité du croisement de nombreuses données, à savoir les multiples raisons pouvant co-exister ainsi que les multiples substances pouvant être consommées en même temps (ou du moins les multiples substances pouvant être consommées en général, leurs effets se superposant ou non dans le temps). Il existe donc une multitude de combinaisons de facteurs et de variables à prendre en compte.

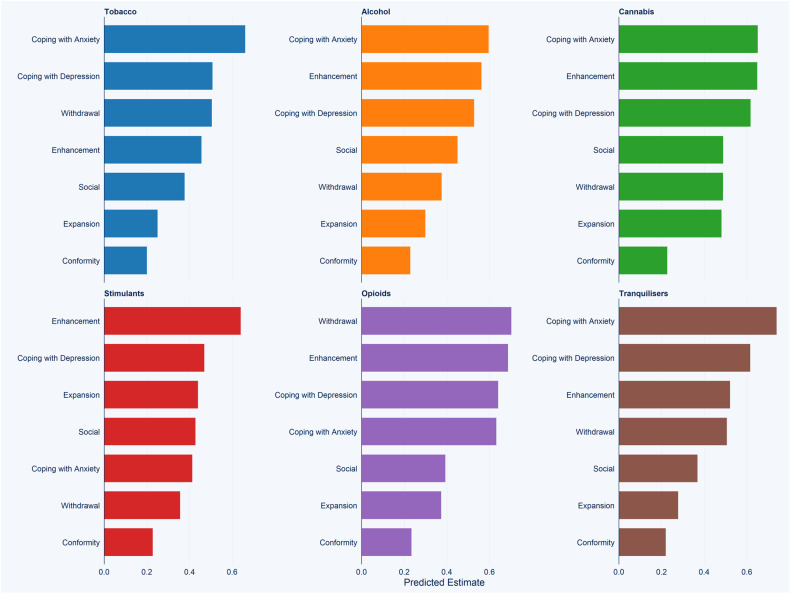

Étant donné que les catégories de psychotropes incluses dans l’étude ont des effets pharmacologiques et des expériences phénoménologiques variables, les chercheurs s’attendaient à ce que l’adhésion à la motivation pour consommer diffère significativement entre certaines catégories de médicaments, comme l’indiquent les sept motivations retenues. À savoir : amélioration (de l’expérience) ; social ; expansion (de soi) ; adaptation à l’anxiété ; adaptation à la dépression ; conformisme ; (lutter contre) sevrage. Les résultats de l’étude sont montrés sous la forme du graphique ci-dessous.

Les participants ont cité des motifs d’amélioration pour le cannabis, les stimulants et les opioïdes plus que pour le tabac et les tranquillisants. Dans l’ensemble, les motifs d’amélioration ont été considérés comme l’une des trois principales catégories de motifs pour toutes les drogues, à l’exception du tabac, où ils se classent en quatrième position. Les stimulants occupent la première place en termes d’importance.

Les motivations sociales ont été approuvées de manière similaire pour la plupart des drogues étudiées, ce qui montre peu de signes de spécificité à l’égard de l’alcool et du cannabis. Les motivations sociales ont été plus fortement approuvées pour le cannabis que pour les tranquillisants et le tabac. Par rapport à tous les autres motifs, les motifs sociaux se situent généralement au milieu en termes d’approbation relative pour toutes les catégories de drogues.

Les motifs d’expansion de soi sont plus fréquemment cités pour le cannabis que pour le tabac, l’alcool et les tranquillisants, pour les stimulants que pour l’alcool, le tabac et les tranquillisants, et pour les opioïdes que pour le tabac et les tranquillisants. Toutefois, par rapport à tous les autres motifs, les motifs d’expansion sont le plus souvent classés en fin de liste, en troisième position seulement avec les stimulants.

Toutes les classes de médicaments ont été utilisées plus fréquemment que les stimulants pour faire face à l’anxiété. En outre, les participants ont déclaré utiliser des tranquillisants pour faire face à l’anxiété plus fréquemment que l’alcool, le cannabis, les stimulants et les opioïdes. Ce motif a également été plus souvent mentionné pour les tranquillisants que pour le tabac. Comparés à d’autres motifs, les motifs d’adaptation à l’anxiété ont été très bien classés pour presque toutes les drogues, se retrouvant en première position pour le tabac, l’alcool, le cannabis et les tranquillisants.

Bien que largement similaires à la gestion de l’anxiété, les motifs de gestion de la dépression ont montré une certaine spécificité, le tabac et les tranquillisants étant moins souvent cités pour la gestion de la dépression que pour celle de l’anxiété. Les opioïdes et le cannabis ont été les plus fortement cités pour faire face à la dépression, par rapport au tabac et aux stimulants. Les tranquillisants ont été plus souvent approuvés pour ce motif que les stimulants.

Les motifs de conformité ont rarement été approuvés pour toutes les substances et n’ont pas montré de différences entre les drogues.

Par rapport à toutes les autres substances, c’est pour les opioïdes que la gestion du sevrage a été le plus fortement approuvée. La gestion du sevrage est également plus souvent approuvée pour le cannabis, le tabac et les tranquillisants que pour l’alcool et les stimulants.

Il est essentiel de garder en tête, au vu des résultats de la deuxième étude, que l’échantillon de personnes est concerné par un traitement de méthadone et par une situation socio-professionnelle particulière. De la même manière, la première étude avait un échantillon de plus de 300 italiens, avec plus de 60% de femmes, questionnées en ligne.

Ces résultats ne disent donc rien des raisons dans la population générale de consommer une drogue en particulier. Ce que mettent en avant ces deux études, c’est l’intérêt d’avoir un moyen fiable et utile dans la compréhension des motivations de tout un chacun pour consommer, et que ces données peuvent servir dans de nombreux contextes. Ces chercheurs développent des moyens pour questionner les personnes et en tirer des résultats statistiques, mais comme toujours, chaque résultat doit être interprété consciencieusement et ne doit pas être extrapolé n’importe comment.

La seule chose que l’on peut affirmer dans la population générale des consommateurs et des consommatrices, c’est qu’il y a bel et bien des raisons de consommer, elles sont multiples et parfois coexistent.

Mais nous entrons là dans un combat sémantique (et en fait surtout rhétorique) puisque beaucoup entendront là qu’avoir une raison, c’est avoir une bonne raison (comme dire de quelque chose qui est “naturel” que c’est forcément bon… et bien non). Bien qu’il ne devrait pas être question de morale ici, il serait vain de faire comme si celle-ci n’avait aucune importance dans la sphère publique, et donc sur Internet.

Pour beaucoup de militants anti-drogues, il n’y a que des bonnes raisons de ne pas consommer.

"Les raisons que trouvent les utilisateurs à consommer ne sont pas des raisons objectives de consommer, c’est pourtant simple comme bonjour."

Un grand sacheur sachant sacher de r/France

Dire qu’une drogue peut soulager des douleurs, de l’anxiété, ou simplement procurer du plaisir et une manière de profiter d’un bon moment, c’est souvent risqué de le présenter autrement que de manière négative. Il faut donc préciser tous les méfaits possibles et l’addiction qui nous pend au nez lorsqu’on se met à consommer pour avoir le regard approbateur du public, et gare à celui qui voudrait insister sur tous les bienfaits possibles.

De plus, la norme aujourd’hui est toujours à la surenchère des dégâts supposés des drogues. J’en ai fais l’expérience, le fait de donner les chiffres officiels du gouvernement ne satisfait pas les plus virulents, alors même qu’avec un personnage comme Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur on ne puisse accuser le gouvernement de laxisme et de sous-estimer les chiffres liés aux drogues.

Bref, le débat est encore difficile à animer puisqu’un seul côté a un droit de parole et se gargarise d’avoir la position la plus morale, “objective” et informée… Plus sérieusement, comme le montre le thread Reddit que j’ai partagé, il y a un énorme manque de rigueur du côté des fanatiques anti-drogues (et, disons le, de fervents pro-drogues).

Rien n’est sourcé, les propos sont le plus souvent agressifs et moralisateurs, et la question “pourquoi avez-vous besoin de ça ? c’est ça la vraie question !” revient souvent. Consommer est pour beaucoup un problème en soi, que l’on écoute une personne lambda prise au hasard dans la rue ou qu’on demande à un médecin, et aucune raison ne pourra jamais justifier à leurs yeux un tel acte. Pour beaucoup, consommer équivaut à être addict, point à la ligne.

On peut sans doute critiquer beaucoup de choses sur les différentes méthodologies cherchant à comprendre la consommation des personnes, et une de ces choses pourrait être la question posée et la manière avec laquelle elle est posée. Cependant, ce que nous montrera la différence de réponse en fonction de la question, c’est surtout que l’on peut trouver énormément de raisons différentes pour consommer (et pour ne pas consommer).

Par exemple, dans un papier de 2018 Soussan, C., Andersson, M., & Kjellgren, A. (2018). The diverse reasons for using Novel Psychoactive Substances-A qualitative study of the users’ own perspectives. International Journal of Drug Policy, 52, 71-78. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2017.11.003 , 613 personnes consommant des nouveaux produits de synthèse (NPS ; c’est-à-dire des drogues créées récemment pour remplacer temporairement les drogues classiques) ont été interrogées via Internet. Les résultats sont intéressants :

"L’analyse a montré que les participants consommaient des NPS parce que ces composés auraient :

1) permis une consommation de drogue plus sûre et plus pratique,

2) satisfait la curiosité et l’intérêt pour les effets,

3) facilité une aventure nouvelle et excitante,

4) favorisé l’exploration de soi et le développement personnel,

5) servi d’agents d’adaptation,

6) amélioré les capacités et les performances,

7) favorisé le lien social et l’appartenance,

8) agi comme un moyen de récréation et de plaisir."

Soussan, C., Andersson, M., & Kjellgren, A. (2018). The diverse reasons for using Novel Psychoactive Substances-A qualitative study of the users’ own perspectives. International Journal of Drug Policy, 52, 71-78.

Les motivations ici pourraient largement être placées dans les mesures précédentes, et il y a aussi une influence environnementale venant de la façon de se procurer une drogue, mis en exergue par la première raison “une consommation de drogue plus sûre et plus pratique”, c’est-à-dire probablement éviter d’aller acheter à n’importe qui dans la rue et plutôt passer par internet où les risques pour soi sont plus légers d’un point de vue achat/vente, au risque d’être interpellé, ou même par rapport à l’adultération des produits.

Ce qui est particulièrement intéressant en science, c’est qu’il est possible d’affiner toujours plus ces questions et de creuser toujours plus loin dans la recherche. Par exemple, nous pourrions vouloir savoir plus en détail pourquoi les personnes veulent étendre leur perception du monde, ou pourquoi quelqu’un souhaite spécifiquement consommer des psychédéliques sérotoninergiques Basedow, L. A., & Kuitunen‐Paul, S. (2022). Motives for the use of serotonergic psychedelics: A systematic review. Drug and Alcohol Review, 41(6), 1391-1403. https://doi.org/10.1111/dar.13480 , et il suffit à une équipe de chercheurs de se lancer dans l’aventure.

« Étant donné que les substances ont des effets pharmacologiques différents et suscitent des expériences subjectives différentes, les motifs de consommation peuvent varier selon les types de substances. Les premières études sur la consommation d’alcool ont établi un modèle à quatre facteurs de la motivation générale de la consommation de drogues, comprenant des motifs sociaux, de conformité, d’adaptation et d’amélioration. Le facteur social est lié au désir d’avoir un comportement social plus réussi ou plus amusant, tandis que le motif de conformité reflète le besoin d’être accepté et de céder à la pression extérieure. La consommation de substances pour des raisons d’adaptation reflète le désir de réduire les états négatifs et l’amélioration peut être généralement décrite comme un désir de rendre les états existants plus amusants ou intéressants. Ce modèle à quatre facteurs a été complété par un cinquième facteur appelé “motifs d’expansion”, basé sur des recherches menées auprès de consommateurs de cannabis. Ce motif d’expansion reflète le désir d’acquérir une (auto)connaissance ou d’altérer de manière aiguë la perception sensorielle.

Comme on pouvait s’y attendre, la recherche montre que les motifs les plus fréquemment cités diffèrent d’une substance à l’autre. Bien qu’il existe un certain chevauchement, la consommation d’alcool est généralement motivée par des raisons sociales, la consommation de cannabis est le plus souvent liée à un motif d’amélioration et la consommation de tabac à un motif d’adaptation. Chez les consommateurs récréatifs de méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA), le motif le plus important est l’amélioration, bien que l’adaptation et l’expansion soient également fréquemment mentionnées. De même, la consommation de méthamphétamine est également liée à des motifs d’adaptation et d’amélioration. D’autre part, les opioïdes et les benzodiazépines sont très fortement axés sur les motifs d’adaptation et les cathinones synthétiques sont le plus souvent utilisées pour des raisons d’amélioration. »

Basedow, L. A., & Kuitunen‐Paul, S. (2022). Motives for the use of serotonergic psychedelics: A systematic review. Drug and Alcohol Review, 41(6), 1391-1403.

Il est même possible d’aller plus loin et d’étudier les raisons de certains mélanges Boileau-Falardeau, M., Contreras, G., Garipy, G., & Laprise, C. (2022). Patterns and motivations of polysubstance use: A rapid review of the qualitative evidence. Health promotion and chronic disease prevention in Canada: research, policy and practice, 42(2), 47. doi: 10.24095/hpcdp.42.2.01 , comme MDMA + LSD ou encore alcool + benzodiazépines.

« Le choix des substances utilisées en combinaison dépend également du contexte dans lequel elles sont utilisées pour remplir des fonctions spécifiques. Par exemple, les études portant sur les personnes qui fréquentent les fêtes et les bars ont tendance à faire état de combinaisons de “drogues de club”, notamment l’ecstasy/MDMA (méthylènedioxyméthamphétamine), les amphétamines, la kétamine, la cocaïne, le GHB, les psychédéliques, le cannabis et l’alcool. Les drogues de club sont utilisées pour accroître les sentiments d’euphorie, de désirabilité, de perception de soi et de sociabilité. Dans d’autres cas, les combinaisons de substances peuvent impliquer des substances non psychoactives utilisées pour améliorer l’expérience globale. Par exemple, un bêta-bloquant peut être utilisé pour compenser la tachycardie ou l’oméprazole pour éviter les douleurs d’estomac lors de l’utilisation de stimulants. Les études portant sur les personnes attirées par le même sexe décrivent souvent l’utilisation de larges combinaisons de drogues de club, de médicaments contre les troubles de l’érection et de nitrite d’alkyle (ou “poppers”) pour la recherche de sensations, l’amélioration de l’expérience sexuelle et l’intégration. Des études ont également examiné l’utilisation de stimulants sur ordonnance pour améliorer les performances cognitives et de drogues sur ordonnance, y compris des benzodiazépines et des opioïdes, pour soulager la détresse chez les étudiants des collèges et des universités. »

Boileau-Falardeau, M., Contreras, G., Garipy, G., & Laprise, C. (2022). Patterns and motivations of polysubstance use: A rapid review of the qualitative evidence. Health promotion and chronic disease prevention in Canada: research, policy and practice, 42(2), 47.

Le doute n’est plus permis quant au fait que les personnes ont leurs raisons de consommer, du travailleur au bord du burn-out qui a besoin de son verre le soir, en passant par l’étudiant qui prend des stimulants pour éviter de s’écrouler en plein partiel, jusqu’aux personnes qui consomment tout et n’importe quoi pourvu qu’ils soient admis dans le groupe. Mais tout ça, ce sont de mauvaises raisons, me direz-vous.

Seulement, il n’y a pas que ces contextes où la consommation peut avoir lieu. Que pourrions-nous penser de négatif d’un couple qui prend un empathogène pour pouvoir discuter sans filtre et avancer dans un projet commun ? Que pourrions-nous condamner chez quelqu’un qui prend un psychédélique afin de se sentir plus en phase avec la nature ? Et enfin, quoi penser des gens qui cherchent simplement à passer un bon moment ? Font-ils quelque chose de fondamentalement mal ?

Avant de juger ce que fait autrui, plus encore avant de juger une personne pour ce qu’elle est, questionnons le bien-fondé de notre propre morale et la possibilité de son évolution.

« Il n’y a pas de phénomènes moraux du tout, mais seulement une interprétation morale de phénomènes… »

Nietzsche, F. (2012). Par-delà le bien et le mal.

Stigma lié aux drogues :

Addison, M. (2023). Framing stigma as an avoidable social harm that widens inequality. The Sociological Review, 71(2), 296-314.

| Muncan, B., Walters, S. M., Ezell, J., & Ompad, D. C. (2020). “They look at us like junkies”: influences of drug use stigma on the healthcare engagement of people who inject drugs in New York City. Harm reduction journal, 17, 1-9.

Usage de drogues et statut socio-économique :

Il est important de préciser que ce que l’on retrouve dans la recherche c’est que riches et pauvres consomment des drogues, mais avec des pratiques, des régularités, et un contrôle différents en fonction des drogues choisies, elles-mêmes déterminées en partie par le statut socio-économique.

Manhica, H., Straatmann, V. S., Lundin, A., Agardh, E., & Danielsson, A. K. (2021). Association between poverty exposure during childhood and adolescence, and drug use disorders and drug‐related crimes later in life. Addiction, 116(7), 1747-1756.

| Janicijevic, K. M., Kocic, S. S., Radevic, S. R., Jovanovic, M. R., & Radovanovic, S. M. (2017). Socioeconomic factors associated with psychoactive substance abuse by adolescents in Serbia. Frontiers in pharmacology, 8, 366.

| Stephenson, L., Van Den Heuvel, C., & Byard, R. W. (2024). Socioeconomic and psychosocial determinants of substance misuse–a national perspective. Forensic Science, Medicine and Pathology, 20(4), 1499-1508.

Les femmes ne consomment pas moins que les hommes :

Perrin, S. (2022). Les mondes cachés de la drogue. L’invisibilité des femmes insérées socialement (Doctoral dissertation, Université de Bordeaux).

| Perrin, S. (2021, November). Être une femme consommatrice de substances: violences de genre dans un marché illicite et dans les institutions sanitaires et répressives. In Colloque Trajetvi » Parcours de violence conjugale et de recherche d’aide: comprendre, s’ engager et agir contre les violences envers les femmes ».

Les vieux aussi consomment :

Ghantous, Z., Ahmad, V., & Khoury, R. (2022). Illicit drug use in older adults: an invisible epidemic?. Clinics in Geriatric Medicine, 38(1), 39-53.

De nombreux facteurs bio-psycho-sociaux influencent l’usage de drogues :

Moore, S., Sikora, P., Grunberg, L., & Greenberg, E. (2007). Work stress and alcohol use: examining the tension-reduction model as a function of worker’s parent’s alcohol use. Addictive Behaviors, 32(12), 3114-3121.

Watts, L. L., Hamza, E. A., Bedewy, D. A., & Moustafa, A. A. (2024). A meta-analysis study on peer influence and adolescent substance use. Current psychology, 43(5), 3866-3881.

Allen, M. S., & Laborde, S. (2020). A prospective study of personality and illicit drug use in Australian adults. Personality and Individual Differences, 163, 110048.

Deak, J. D., & Johnson, E. C. (2021). Genetics of substance use disorders: a review. Psychological medicine, 51(13), 2189-2200.

| Lopez-Leon, S., Gonzalez-Giraldo, Y., Wegman-Ostrosky, T., & Forero, D. A. (2021). Molecular genetics of substance use disorders: An umbrella review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 124, 358-369.

Consommation souvent reliée à une expérience négative :

Scheidell, J. D., Quinn, K., McGorray, S. P., Frueh, B. C., Beharie, N. N., Cottler, L. B., & Khan, M. R. (2018). Childhood traumatic experiences and the association with marijuana and cocaine use in adolescence through adulthood. Addiction, 113(1), 44-56.

Ogden, S. N., Dichter, M. E., & Bazzi, A. R. (2022). Intimate partner violence as a predictor of substance use outcomes among women: A systematic review. Addictive behaviors, 127, 107214.

Instrumentalisation et fonctionnalisme des drogues :

Müller, C. P. (2020). Drug instrumentalization. Behavioural Brain Research, 390, 112672. doi:10.1016/j.bbr.2020.112672

Amélioration des interactions sociales :

Goodman, F. R., Stiksma, M. C., & Kashdan, T. B. (2018). Social anxiety and the quality of everyday social interactions: The moderating influence of alcohol consumption. Behavior therapy, 49(3), 373-387.

Monahan, J. L., & Lannutti, P. J. (2000). Alcohol as social lubricant: Alcohol myopia theory, social self-esteem, and social interaction. Human Communication Research, 26(2), 175-202.

Jeanjean, A. (2004). Ce qui du travail se noue au café. Socio-anthropologie, (15).

Rodríguez Arce, J. M., & Winkelman, M. J. (2021). Psychedelics, sociality, and human evolution. Frontiers in Psychology, 12, 729425.

Belackova, V., & Vaccaro, C. A. (2013). “A friend with weed is a friend indeed” understanding the relationship between friendship identity and market relations among Marijuana users. Journal of drug issues, 43(3), 289-313.

Facilitation de la sexualité/pharmacosexualité/chemsex :

Moyle, L., Dymock, A., Aldridge, A., & Mechen, B. (2020). Pharmacosex: Reimagining sex, drugs and enhancement. International Journal of Drug Policy, 86, 102943.

Jaspal, R. (2022). Chemsex, identity and sexual health among gay and bisexual men. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(19), 12124.

Curiosité sensorielle :

Erritzoe, D., Smith, J., Fisher, P. M., Carhart-Harris, R., Frokjaer, V. G., & Knudsen, G. M. (2019). Recreational use of psychedelics is associated with elevated personality trait openness: Exploration of associations with brain serotonin markers. Journal of Psychopharmacology, 33(9), 1068-1075.

Amélioration des performances cognitives :

Rozenek, E. B., Górska, M., Wilczyńska, K., & Waszkiewicz, N. (2019). In search of optimal psychoactivation: stimulants as cognitive performance enhancers. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 70(3), 150-159.

Kun, B., Fetahu, D., Mervó, B., Magi, A., Eisinger, A., Paksi, B., & Demetrovics, Z. (2023). Work addiction and stimulant use: Latent profile analysis in a representative population study. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-22.

Aide à la récupération et adaptation au stress :

Martel, M. O., Dolman, A. J., Edwards, R. R., Jamison, R. N., & Wasan, A. D. (2014). The association between negative affect and prescription opioid misuse in patients with chronic pain: The mediating role of opioid craving. The Journal of Pain, 15(1), 90-100.

Airagnes, G., Lemogne, C., Olekhnovitch, R., Roquelaure, Y., Hoertel, N., Goldberg, M., … & Zins, M. (2019). Work-related stressors and increased risk of benzodiazepine long-term use: findings from the CONSTANCES population-based cohort. American journal of public health, 109(1), 119-125.

Spradlin, A., & Cuttler, C. (2019). Problems associated with using cannabis to cope with stress. Cannabis, 2(1), 29-38.

Automédication pour troubles psychiques :

Turner, S., Mota, N., Bolton, J., & Sareen, J. (2018). Self‐medication with alcohol or drugs for mood and anxiety disorders: A narrative review of the epidemiological literature. Depression and anxiety, 35(9), 851-860.

Bontoux, D., Autret, A., Jaury, P., Laurent, B., Levi, Y., & Olié, J. P. (2021). Rapport 21-09. La relation médecin-malade. Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, 205(8), 857-866.

Amélioration de l’apparence physique :

Zaami, S., Minutillo, A., Sirignano, A., & Marinelli, E. (2021). Effects of appearance-and performance-enhancing drugs on personality traits. Frontiers in Psychiatry, 12, 730167.

Puhl, R. M., & Peterson, J. L. (2012). Physical appearance and stigma. Encyclopedia of body image and human appearance, 2, 588-594.

Activités religieuses et spirituelles :

Dorsen, C., Palamar, J., & Shedlin, M. G. (2019). Ceremonial ‘Plant Medicine’use and its relationship to recreational drug use: an exploratory study. Addiction research & theory, 27(2), 68-75.

Sayin, H. U. (2016). Psychoactive plants used during religious rituals. In Neuropathology of drug addictions and substance misuse (pp. 17-28). Academic Press.

Lien entre origine des personnes et consommation :

Manhica, H., Straatmann, V. S., Lundin, A., Agardh, E., & Danielsson, A. K. (2021). Association between poverty exposure during childhood and adolescence, and drug use disorders and drug‐related crimes later in life. Addiction, 116(7), 1747-1756.

Janicijevic, K. M., Kocic, S. S., Radevic, S. R., Jovanovic, M. R., & Radovanovic, S. M. (2017). Socioeconomic factors associated with psychoactive substance abuse by adolescents in Serbia. Frontiers in pharmacology, 8, 366.

Collins, A. B., Boyd, J., Cooper, H. L., & McNeil, R. (2019). The intersectional risk environment of people who use drugs. Social Science & Medicine, 234, 112384.

Définir la santé :

McCartney, G., Popham, F., McMaster, R., & Cumbers, A. (2019). Defining health and health inequalities. Public health, 172, 22-30.

Motivations de l’usage de drogues :

Biolcati, R., & Passini, S. (2019). Development of the Substance Use Motives Measure (SUMM): A comprehensive eight-factor model for alcohol/drugs consumption. Addictive behaviors reports, 10, 100199.

Cooper, M. L., Kuntsche, E., Levitt, A., Barber, L. L., & Wolf, S. (2016). Motivational models of substance use: A review of theory and research on motives for using alcohol, marijuana, and tobacco. The Oxford handbook of substance use and substance use disorders, 1, 375-421.

Schunk, D. H., & DiBenedetto, M. K. (2020). Motivation and social cognitive theory. Contemporary educational psychology, 60, 101832.

Frank, G. K., DeGuzman, M. C., & Shott, M. E. (2019). Motivation to eat and not to eat–The psycho-biological conflict in anorexia nervosa. Physiology & behavior, 206, 185-190.

SURPS et BFI, échelles psychométrique :

Blanchard, B. E., Stevens, A. K., Sher, K. J., & Littlefield, A. K. (2020). Reexamining the psychometric properties of the substance use risk profile scale. Assessment, 27(3), 454-471.

Wood, J. K., Anglim, J., & Horwood, S. (2022). A less evaluative measure of Big Five personality: Comparison of structure and criterion validity. European Journal of Personality, 36(5), 809-824.

Des drogues différentes, des motivations différentes :

Cox, W. M., & Klinger, E. (1988). A motivational model of alcohol use. Journal of abnormal psychology, 97(2), 168.

Mahu, I. T., Barrett, S. P., Conrod, P. J., Bartel, S. J., & Stewart, S. H. (2021). Different drugs come with different motives: Examining motives for substance use among people who engage in polysubstance use undergoing methadone maintenance therapy (MMT). Drug and alcohol dependence, 229, 109133.

Soussan, C., Andersson, M., & Kjellgren, A. (2018). The diverse reasons for using Novel Psychoactive Substances-A qualitative study of the users’ own perspectives. International Journal of Drug Policy, 52, 71-78.

Basedow, L. A., & Kuitunen‐Paul, S. (2022). Motives for the use of serotonergic psychedelics: A systematic review. Drug and Alcohol Review, 41(6), 1391-1403.

Boileau-Falardeau, M., Contreras, G., Garipy, G., & Laprise, C. (2022). Patterns and motivations of polysubstance use: A rapid review of the qualitative evidence. Health promotion and chronic disease prevention in Canada: research, policy and practice, 42(2), 47.

Nutt, D. (2020). Drugs without the hot air: Making sense of legal and illegal drugs. Bloomsbury Publishing.

Langlois, E. (2022). Le nouveau monde des drogues: de la stigmatisation à la médicalisation. Armand Colin.