La fin du 15ème siècle résonne dans l’esprit de beaucoup comme la période de découverte des Amériques et de l’ouverture des mentalités européennes sur le « Nouveau Monde. » Toutefois, le regard des occidentaux se tourne aussi vers l’est surtout à partir de 1488, date à laquelle les portugais ont atteint le Cap de Bonne Espérance pour la première fois, ce qui ouvre une nouvelle voie vers les Indes.

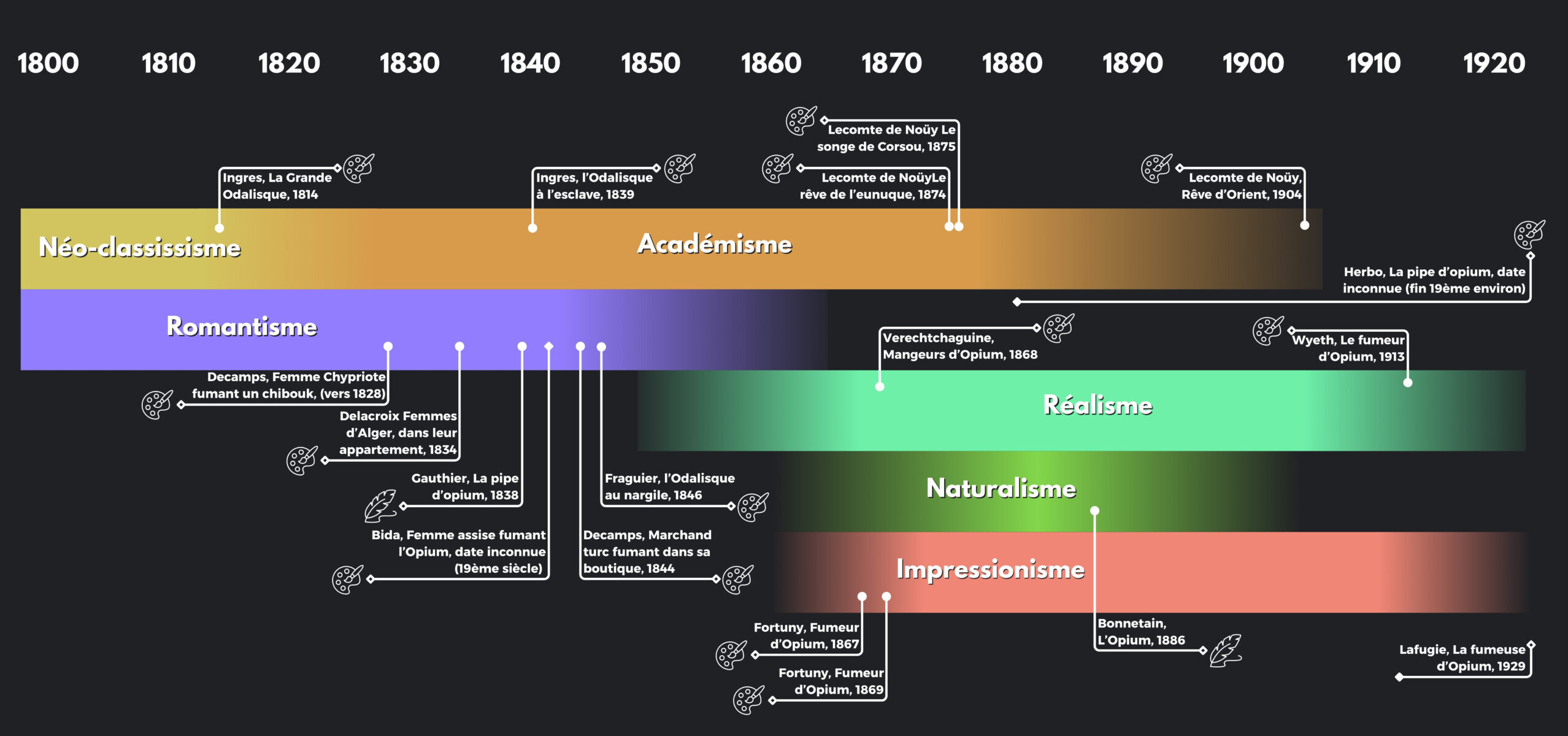

À cette époque, grâce aux nouvelles voies maritimes et aux commerces qu’elles favorisent, de nouvelles étoffes, épices et autres produits vont arriver en Europe et éveiller le goût des occidentaux pour cet « ailleurs » que représente l’Orient. C’est la naissance de l’Orientalisme, mouvance artistique qui influence un ensemble d’œuvres d’art littéraires ou picturales et même l’artisanat, cherchant à montrer l’Orient sous le prisme du monde européen.

Pendant près de 400 ans, l’Orientalisme est une source de fantasmes et d’inspiration esthétique dans toute l’Europe. Qu’il s’agisse des « turqueries » et « chinoiseries » ornant les salons des 17-18ème siècles, des étoffes de coton aux motifs très colorés nommés « indiennes » qui envahissent la mode provençale Milène Cuvillier, 2022, Trésors d’étoffes Provençales Circulation, Fabrication et passion d’Indiennes, Musée du Vieil Aix, Aix-en-Provence, 2022 Print Concept, Marseille. ou même les œuvres japonisantes des peintures de Pierre Bonnard à la toute fin du 19ème siècle, l’Orient fascine les européens.

Le terme est contemporain de la mouvance et revendiqué par les artistes qui le pratiquent tel que Victor Hugo qui écrira dans la préface de son recueil Les orientales :

« Au siècle de Louis XIV on était helléniste, maintenant on est orientaliste. »

Victor Hugo, Les Orientales, préface, 1829.

L’Orientalisme n’est pas un courant artistique mais plutôt un goût, une esthétique, une « renaissance » Clines, R. (2020). Edward W. Said, Renaissance orientalism, and imaginative geographies of a classical mediterranean. Memoirs of the American Academy in Rome, 65, 481-533. se répandant sur le monde Occidental à partir de l’époque moderne et couvrant plusieurs courants artistiques comme le réalisme ou le naturalisme.

Il est tout d’abord un fantasme, une idéalisation et surtout une appropriation culturelle encore présente aujourd’hui Atmadja, A. A. (2023). The Face of Orientalism: The western appropriation and commodification of Asian culture. The Motley Undergraduate Journal, 1(1). . Celle d’artistes et d’hommes de lettres rêvant « l’ailleurs » à travers une vision occidentale. Dans son livre L’orientalisme, l’orient créé par l’occident, Edward Said, universitaire en littérature comparée à l’université de Columbia, écrit que

« "L'Orient" est une création de l'Occident, son double, son contraire, l'incarnation de ses craintes et de son sentiment de supériorité tout à la fois, la chair d'un corps dont il ne voudrait être que l'esprit. »

Edward Said, L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident, 1978, Points, 592 pages.

Avec cette mode, les esthétiques changent et s’invitent dans plusieurs arts allant de l’architecture à la poésie et la couture en passant par la marche turque de Mozart. Proposant un très vaste registre de formes et de couleurs se revendiquant parfois du Proche-Orient, parfois du Moyen-Orient ou encore de l’Extrême-Orient.

En même temps, les échanges culturels et commerciaux se développent, et au 19ème siècle l’opium est particulièrement apprécié par les puissances coloniales qui cherchent à mondialiser son commerce Collins, J. Imperial Drug Economies, Development, and the Search for Alternatives in Asia, from Colonialism to Decolonisation. International Development Policy. 2020. Buxton J., Chinery-Hesse M., Khalid T. Drug Policies and Development: Conflict and Coexistence. International Development Policy. Brill, Nijhoff, Leiden, 43-63. . Issu de la fleur de pavot et possédant des effets apaisants, anxiolytiques, analgésiques et euphoriques, il est une drogue qui incarne parfaitement le fantasme que l’Europe se fait de l’Orient : plaisant, flegmatique, érotique et presque onirique..

« Au tournant du siècle, l’opium est à la mode dans la Marine française comme dans les milieux littéraires et mondains. Partant de Chine, l’opiomanie a suivi le chemin du trafic maritime, remontant vers les grandes métropoles après une escale dans les grands ports. »

François CHAST, Les origines de la législation sur les stupéfiants en France, HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XLIII - N° 3 – 2009.

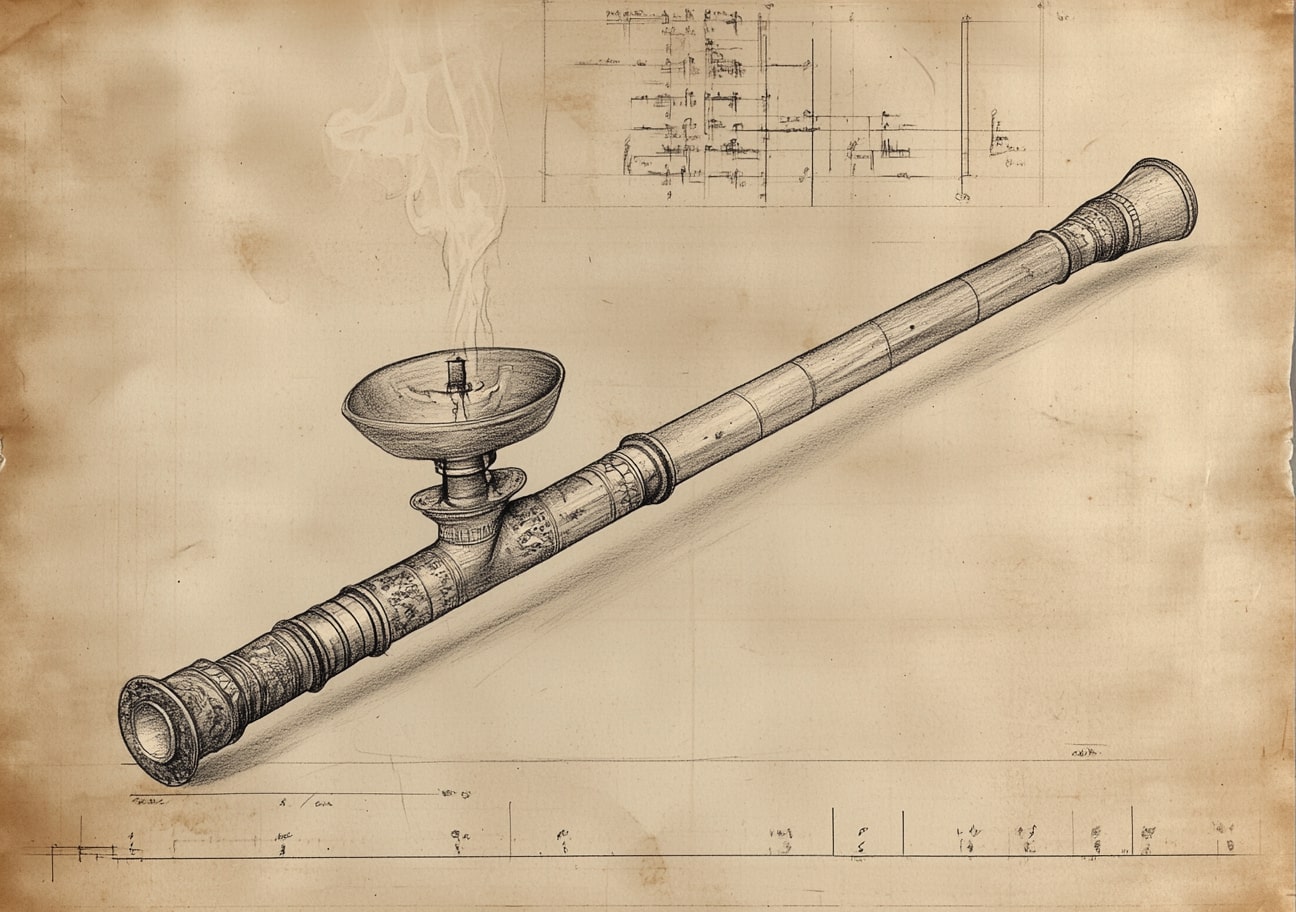

Le bol contient le charbon et le tabac.

Le plateau de la chicha

permet de recueillir les cendres du charbon,

et d'y disposer le charbon que l'on va utiliser.

Le corps du narguilé

est un tube plus ou moins décoré

Le tuyau permet d'aspirer la fumée

Le réservoir d'eau

Illustration technique d’un narguilé – par dapihkal

Il aurait été inventé pour permettre une consommation plus saine et moins risquée du tabac importé en Inde par les portugais Venkatachalapathy, A. R. (2004). Triumph of tobacco: the Tamil experience. South-Indian horizons: felicitation volume for François Gros. Pondichéry: Institut Français de Pondichéry & École Francaise d’Extrême-Orient, 635-641. , mais on sait aujourd’hui que fumer du tabac avec un narguilé ne réduit aucun des risques connus Underner, M., Perriot, J., Peiffer, G., Dewitte, J. D., & Jaafari, N. (2020). Intoxication au monoxyde de carbone chez les fumeurs actifs ou passifs de chicha. Revue des Maladies Respiratoires, 37(5), 376-388. pour la cigarette. Et bien que son usage était largement dédié au tabac, certaines personnes pouvaient l’utiliser pour le cannabis ou l’opium, ce qui constituerait néanmoins une pratique rare.

Suite à la visite qu’il aurait faite d’un harem lors de son voyage en Algérie, Delacroix peint en 1834 Femmes d’Alger dans leur appartement. Une composition intimiste et chaleureuse présentant quatre femmes dont trois d’entre elles semblent partager un narguilé, placé au centre et qui accroche le regard du spectateur grâce aux courbes des personnages féminins qui le conduisent à lui. La peinture montre une scène de détente par les positions des femmes assises, sans chaussures et en intérieur.

C’est le narguilé, que partagent les femmes, qui est le pivot de la scène. D’ailleurs la lumière du tableau est traitée en sfumato accentuant ainsi l’importance de la consommation en cours dans l’œuvre. En effet, le sfumato est une technique visant à rendre l’atmosphère et la lumière d’un tableau vaporeuse, exactement comme si la scène était envahie par une légère fumée.

Ici, le narguilé est donc capital dans la scène, aussi bien par sa place dans la composition, que par l’atmosphère qu’il donne à l’entièreté du tableau. À la manière de nombreux artistes et auteurs romantiques de son époque, tel que Gérard de Nerval ou Alphonse de Lamartine, Eugène Delacroix a rapporté de son voyage une manière de dépeindre l’Orient à travers des plastiques Lumières, couleurs et atmosphères choisies dans l’exécution d’une œuvre. et une iconographie bien particulière Objets, décors ou personnages représentés dans une œuvre..

« D'autre part, la peinture n'était pas seulement connue à l'époque pour ses connotations érotiques, mais aussi pour la représentation de l'opium, qui à l'époque ne figurait que dans les peintures de prostituées. Le narguilé, bien que moins répandu à Alger qu'à Beyrouth ou Damas, correspond mieux à ce type de travail que la pipe à long tuyau. Tout d'abord, le narguilé peut plus simplement être placé en évidence dans la composition du peintre, contrairement à la pipe qui peut se suffire à elle-même. D'autre part, le narguilé sert à fumer et passe d'un individu à l'autre. Cela admet la présence de plusieurs fumeurs. Le caractère orgiaque du fantasme est renforcé par le fait que les femmes fument en même temps - leur expression faciale et leur posture montrent qu'elles ont toutes les trois été préalablement enivrées. Le maître de maison n'apparaît toujours pas, mais la représentation du groupe continue, bien entendu, à placer l'observateur masculin européen dans sa position. »

Al Yahyai, F., Elsemary, A., Al Saadi, N., & Ismaili, A. (2023). The Relationship between Orientalist Painters and Muslim Women: Between Imagination and Reality. Art and Design Review, 12(1), 63-72.

Opposant artistique de Delacroix, Jean-Auguste-Dominique Ingres se place dans une tradition plus classique et académique de l’Orientalisme. Là où Delacroix entamera un séjour au Maghreb pour parfaire ses connaissances et aiguiser son regard, Ingres, lui, ne sortira jamais de l’Europe et peindra un Orient encore plus fantasmé.

Selon les principes académistes, le dessin et la ligne sont supérieurs à la couleur. Cette dernière n’est vue que comme le moyen de remplir les formes. Ainsi, le tracé des éléments doit être nette et la composition parfaitement maîtrisée.

Là où Delacroix rend les couleurs actrices de la composition donnant ainsi une impression de flou, Ingres, lui, délimite parfaitement et consciencieusement chaque élément par la ligne, en amont de la colorisation. Cherchant quelle forme s’harmonise avec quelle autre. Enfin, les éléments qu’il souhaite mettre en valeur, comme l’odalisque, vont recevoir des teintes claires et une texture idéalisée sans aucune imperfection. L’odalisque à l’esclave est donc un manifeste de cette technicité et de cette connaissance des proportions. Là où Delacroix cherchait à rendre une impression de tableau peint sur le motif, Ingres nous démontre sa capacité de composition savamment orchestrée.

La composition très travaillée et géométrique est un jeu entre les formes anguleuses, telles que le mobilier, les motifs de la tapisserie et la porte. Les volumes apportent des arrondis et une douceur grâce à la mandoline, à l’éventail et au narguilé. Ces derniers pouvant être regroupés dans le registre de l’hédonisme.

Car il est important de se rappeler que l’Orientalisme n’est pas une étude ethnographique cherchant à retranscrire le monde oriental avec fidélité et réalisme, mais est au contraire une vision très idéalisée et erronée de l’Orient. Ingres n’est pas le seul peintre à mettre le narguilé au service d’un érotisme découlant d’une vision coloniale. Aux yeux des occidentaux, la femme orientale est source d’excitation et s’oppose à l’image idéalisée de la femme européenne pleine de vertu et de pudeur.

Ainsi, lorsque Léon Herbo peint La pipe à opium il y représente une femme richement habillée allongée de manière lascive, sur des étoffes et coussins aux couleurs vives, et fumant de l’opium si l’on en croit le titre du tableau. Contrairement à L’odalisque à l’esclave, le cadre est serré sur le personnage et le narguilé, et ne présente pas vraiment d’arrière-plan. La jeune femme regarde le narguilé devant elle en souriant, ce qui renforce la sensation d’intimité qu’on peut leur prêter, et qui n’est pas dénuée d’érotisme.

« De telles images ont encouragé les spectateurs à imaginer le Moyen-Orient comme une région lointaine de sexe et de nouvelles pratiques exotiques. »

Al Yahyai, F., Elsemary, A., Al Saadi, N., & Ismaili, A. (2023). The Relationship between Orientalist Painters and Muslim Women: Between Imagination and Reality. Art and Design Review, 12(1), 63-72.

Bien que l’on puisse douter que le narguilé ait réellement servi à consommer de l’opium dans chacune des œuvres analysées qui contiennent cet objet, cela reste un élément symbolique qui suggère la prise de psychotropes. Que ce soit de l’opium, du tabac ou du cannabis, l’objet remplit son rôle de vecteur de fantasmes et d’exotisme.

D’autres artistes ont cependant mieux dépeint la réalité, comme nous allons le voir dans la partie suivante.

Nous l’avons vu, le narguilé était souvent représenté pour suggérer la consommation de psychotropes, comme l’opium, dans le tableau de Léon Herbo. Mais l’utilisation d’un narguilé dans le travail d’Herbo ne permet pas d’en être sûr. La représentation de la pipe à opium Pour en savoir plus sur les pipes à opium, allez visiter ce site., quant à elle, ne laisse que peu de doute sur ce que les artistes ont choisi de montrer. Il s’agit en effet d’un matériel spécifique à la consommation de ce psychotrope.

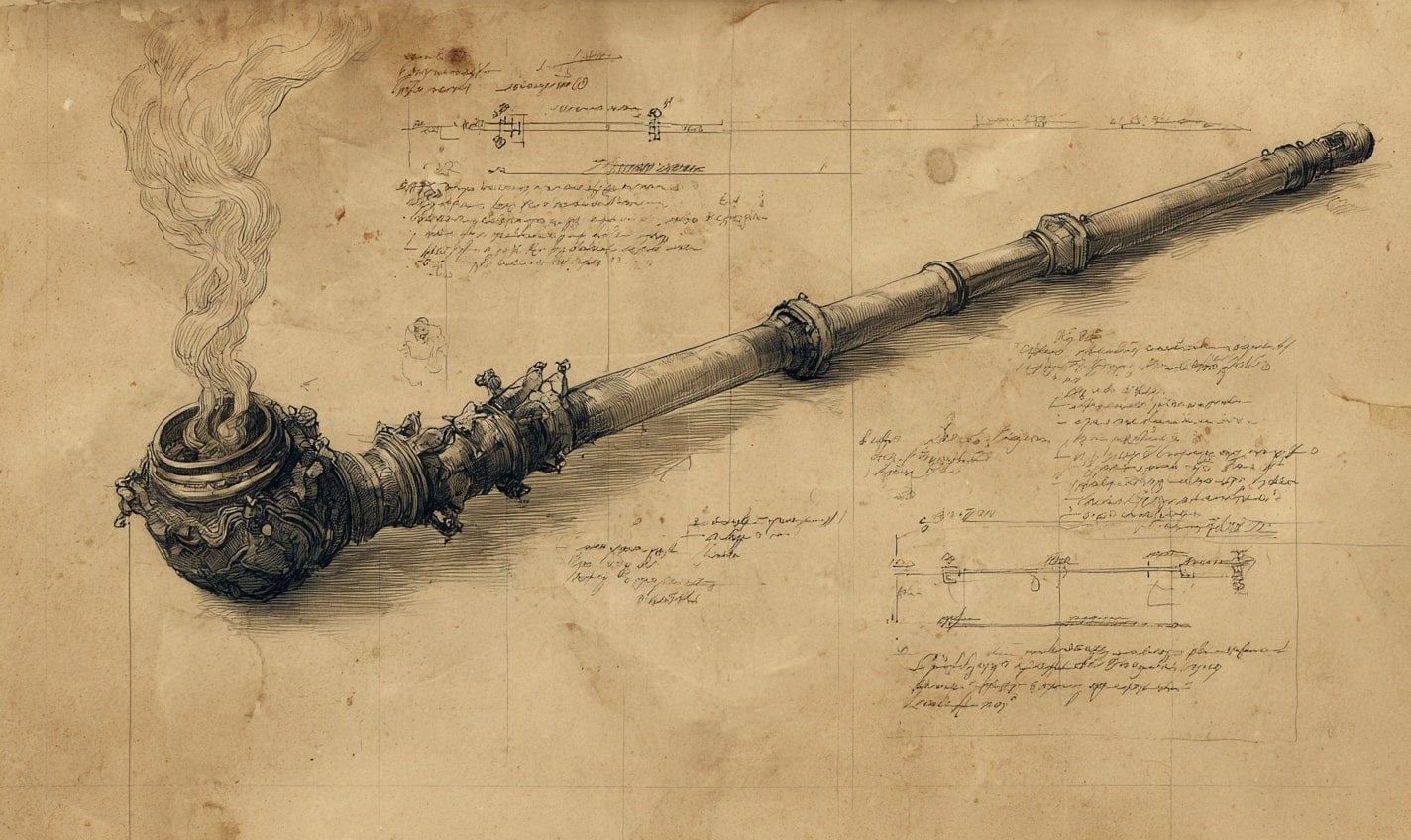

Illustration technique d’une pipe à opium chinoise (style provenant du sud) – par dapihkal

« Fumer de l'opium est un passe-temps rituel qui prend beaucoup de temps. Les outils nécessaires pour fumer l'opium sont volumineux, encombrants et exigent des compétences et des connaissances pour préparer l'opium avant de le fumer, c'est pourquoi on avait recours à des fumeries d'opium. Ces dernières étaient sombres et calmes, car la plupart des fumeurs trouvaient cet environnement plus agréable. Elles étaient également hermétiques afin d'empêcher les courants d'air de perturber les lampes, ou bien des lits entourés de trois côtés étaient utilisés. »

« Les fumeurs d'opium sont accompagnés d'un « chef » qui maîtrise l'art de prendre le chandu (généralement un opium de qualité inférieure qui a subi une préparation supplémentaire pour être fumé) et de le rouler en une pilule de la taille d'un petit pois, puis de le faire cuire à la flamme. Les pipes mesurent généralement environ 0,5 m de long et 5 cm de diamètre, ce qui laisse un espace entre le fumeur et la lampe à alcool chaude. Les pipes sont traditionnellement fabriquées à partir de canne à sucre, de bambou ou d'ivoire, et les bols, qui contiennent une petite ouverture pour insérer la pilule d'opium, peuvent être en terre cuite ou en pierre. La faible lumière d'une fumerie d'opium provenait de lampes à alcool richement décorées dont les flammes étaient contenues dans un dôme en verre bosselé. Le fumeur s'allongeait généralement sur le côté pour tenir plus facilement la pipe et peut-être soulager les nausées. Une fois la pilule prête, elle était percée à l'aide d'un objet semblable à une aiguille appelé « yen-hok », qui était ensuite inséré dans le bol de la pipe à opium. Le fumeur tenait alors la pipe et plaçait le bol dans la cavité de la lampe en verre. Une fois que la pilule d'opium commençait à se vaporiser, la vapeur était inhalée. »

Presley, C. C., & Lindsley, C. W. (2018). DARK classics in chemical neuroscience: opium, a historical perspective. ACS chemical neuroscience, 9(10), 2503-2518.

Illustration technique d’une pipe à opium chinoise (style provenant du nord) – par dapihkal

Dans la Grande Odalisque, par exemple, Ingres nous présente une femme orientale érotisée mais, à l’inverse de L’odalisque à l’esclave, très consciente de la présence du spectateur avec lequel elle joue.

« Les peintres européens du XIXe siècle se sont tournés vers les arrière-plans de harems et de bains pour créer une atmosphère d'hédonisme extra-européen et d'intrigues alléchantes. La Grande Odalisque d'Ingres de 1814, par exemple, représente une concubine se prélassant langoureusement, s'époussetant calmement avec des plumes tout en regardant le spectateur d'un œil vague par-dessus son épaule. Les suggestions renforcent les idées de sexe hédoniste et indulgent à l'indulgence induite par l'opium, accessible par la pipe dans le coin inférieur droit. »

Al Yahyai, F., Elsemary, A., Al Saadi, N., & Ismaili, A. (2023). The Relationship between Orientalist Painters and Muslim Women: Between Imagination and Reality. Art and Design Review, 12(1), 63-72.

En plus de son regard coquin, des étoffes luxueuse et de son éventail de plumes avec lequel elle se caresse, l’odalisque présente un corps nu à la peau sans imperfection et exagérément long, caractéristique des personnages de l’artiste. Cela accentue la sensualité et ne laisse aucun doute quant à l’intention érotisante du tableau En effet, l’artiste aimait rajouter des vertèbres à ses personnages féminins pour accentuer l’allure serpentine des dos ou élargir les épaules de ses personnages masculins afin d’en exagérer la carrure.. La pipe à opium est présente dans l’œuvre mais placée avec discrétion dans le coin inférieur droit. Elle est une évocation de plus à la sexualisation de la scène.

Ici, Ingres ne met pas la drogue au centre de l’œuvre mais plutôt en rappel afin de créer un ensemble très suggestif. La scène se passe dans un cadre intimiste induisant un certain voyeurisme. N’oublions cependant pas que l’artiste est un virtuose de la composition et que le choix de placement des éléments est savamment orchestré pour guider le regard du spectateur.

D’abord attiré par le regard coquin de la femme,

« L’œil du spectateur godille sur ce corps de lait, le long des fesses, sans jamais tomber sur un os. La pente est douce, génialement damée par des lumières imaginaires. Les jambes posées l’une sur l’autre se lient jusqu’aux talons, ces petits coussinets de velours. Les pointes de pieds nous conduisent vers une pipe à opium, nécessaire de voyage vers un Orient très lointain. Les fumées de cette mini-nature morte caressent le rideau de satin agrippé par la princesse alanguie. »

Louvre - Ravioli, La leçon d’anatomie du docteur Ingres, revue des Beaux-Arts.

À partir de 1925, l’artiste et aventurière Léa Lafugie réalise un long voyage au Moyen-Orient puis en Asie et rapporte de nombreux dessins et aquarelles réalisés sur le motif. L’une d’entre elles, La Fumeuse d’opium, montre une femme nue en train de préparer son produit, le tout dans un cadre intimiste et serré sur la partie haute du corps de la fumeuse.

Le matériel au complet y est présenté et témoigne de la préparation et non plus de la phase d’inhalation, qui était préférée dans les autres œuvres. En effet, contrairement à ces peintures qui mettaient en scène un certain faste par la présence de bijoux, d’accessoires et de riches décors, ici Lafugie fait le choix de ne représenter que la fumeuse et son matériel sans ajouter d’autres sources de lumière que celle de la flamme servant à chauffer l’opium.

On peut d’ailleurs lire en partie basse : « Mettant du rose à votre joue, La flamme cuit l’opium mou… »

Bien que différente des autres œuvres grâce à ce choix iconographique, le personnage nu reste toutefois très stéréotypé par l’exagération de ses yeux bridés, son nez épaté mais aussi par sa main aux doigts longs, fins et presque crochus.

Maintenant, il est intéressant de voir comment l’onirisme de la consommation d’opium a pu être représenté, en utilisant notamment des modèles masculins non moins stéréotypés.

La volonté de représenter les rêves induits par l’opium devient courante à la fin du 19ème siècle, aussi bien dans la peinture que dans la littérature. Théophile Gautier publiera en 1838 dans la revue La Presse sa nouvelle La Pipe d’opium où il raconte un rêve qu’il aurait fait plusieurs heures après avoir consommé de l’opium.

Il s’agit d’un récit onirique rendant une impression de suspension du temps, et ce malgré les nombreux éléments et actions qui s’y succèdent. Parfois sans logique narrative comme il est courant dans les rêves, la nouvelle est composée de plusieurs scènes de métamorphoses. Celles-ci passant par plusieurs états, tels que « [des] vapeurs blanches [qui] prirent des formes plus précises » ou encore « [des] chevaux [qui] s’évanouirent en vapeurs », référence à la fumée d’opium. Il précise aussi avoir aperçu « distinctement une longue file de figures voilées qui suivaient la corniche. »

Il est important de rappeler que la notion de création de formes et de métamorphoses est liée à l’opium dans l’art. En effet, le dieu du sommeil Morphée, qui donnera plus tard son nom à la morphine, qu’il tient du grec morphê qui veut dire « forme », et qui correspond à la capacité du dieu de former des apparitions dans les rêves.

« L’association de l’opium avec l’Orient constitue un deuxième thème déjà présent chez De Quincey, mais dans un registre atypique par rapport aux autres écrivains de la première partie du XIXe siècle. Le voyage en Orient est alors un sujet d’inspiration pour les auteurs européens, et dès lors que la drogue consommée en Europe provient du Proche-Orient, il n’est pas surprenant de constater une telle association dans leurs récits. »

Ami-Jacques Rapin, « La “divine drogue” : l’art de fumer l’opium et son impact en Occident au tournant des XIXe et XXe siècles », A contrario, 2/2003 (Vol. 1), p. 6-31.

Dans le domaine pictural, Le rêve de l’eunuque de Jean Lecomte du Nouÿ se place parfaitement à la frontière entre réalité et fantasme oriental.

Tout est là pour compléter le registre du tableau orientaliste : la mosquée en arrière-plan, le service à thé oriental, les étoffes et la pipe à opium.. Un homme eunuque, thème fascinant les occidentaux, est allongé sur un toit terrasse qui se place au premier plan d’une ville orientale de nuit. L’homme s’est endormi et la fumée s’échappant de sa pipe prend la forme d’une femme dénudée et très sensuelle accompagnée d’un putto portant un énorme couteau Jeune garçon potelé allégorique issu de la tradition picturale italienne., référence à la castration que l’homme a connu.

Le consommateur est assoupi et semble à première vue détendu. Toutefois, sa main gauche est crispée, peut-être à cause de l’élément traumatique que représente le rêve vaporeux transformant ainsi la scène en un véritable bad trip. Ainsi, l’historienne d’art Florence Chantoury-Lacombe de l’université de Montréal nous dit que

« Le motif du voile et du personnage féminin suspendu dans l’espace nous renvoie, par la métaphore figurative, au thème sous-jacent de la sanctification de la drogue tel un personnage sacré suspendu dans les airs. À y regarder de plus près, la représentation du corps de l’eunuque répond au double aspect – plaisir et angoisse – des rêves opiacés du fumeur : le corps est figuré détendu, en état de repos et, pourtant, la contracture de la main gauche du fumeur contredit cette disposition d’apaisement. Teinté d’une signification vaguement moraliste, le tableau du Comte de Nouys oscille entre exaltation et réprobation de la pratique de l’opium. »

Florence Chantoury-Lacombe Drogues, santé et société, vol. 11, no 1, juin 2012 « Les volutes de la peinture : l’opium au défi des images », Département de l’histoire de l’art et d’études cinématographiques, Université de Montréal, p 81.

L’artiste a réalisé une série de tableaux reprenant la même composition et le même thème, tels que Le Songe de Cosrou en 1875 et Rêve d’Orient en 1904, personnifiant à chaque fois la fumée de l’opium en une jeune femme séduisante mais irréelle et intangible et après laquelle il est vain de courir.

Ainsi, l’art, qu’il soit textuel ou pictural, en plus de s’inscrire parfaitement dans la mode orientaliste en fantasmant la vie orientale, se fait aussi médiateur en montrant au spectateur l’expérience, bonne ou mauvaise, qu’il pourrait vivre par la prise de la drogue. Car, si « on ne sait pas si Lecomte du Nouy a lui-même expérimenté de telles hallucinations, bien que cela ait été possible pour lui Diederen, R. M. H. (2004). From Homer to the Harem. The art of Jean Lecomte du Nouy (1842-1923). [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer, p 120. », il dépeint une expérience à laquelle on pourrait s’identifier.

Le propos de Chantoury-Lacombe qui émet l’idée d’un message « vaguement moraliste » porté par Le rêve d’orient est à rapprocher du contexte historique de l’époque qui commence à voir naître une méfiance envers la morphine et l’opium. En effet, dans les années 1870, le terme de toxicomanie apparaît et avec lui une longue recherche pharmaceutique visant à créer une drogue moins dangereuse. Puisque

« bien que l'usage de ces drogues ait été légal jusqu'au début du XXe siècle, les conséquences négatives de l'accoutumance étaient encore stigmatisées par la société. »

Diederen, R. M. H. (2004). From Homer to the Harem. The art of Jean Lecomte du Nouy (1842-1923). [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer, p. 120.

« Les pharmaciens britanniques, résolument engagés dans le combat contre la toxicomanie, s’ingénièrent à trouver des substituts à la morphine. C’est précisément parce qu’il recherchait un analogue des préparations d’opium pouvant se substituer à la morphine, qu’en 1874, le pharmacien anglais C.R. Alder Wright, assistant de chimie au Saint Mary’s Hospital à Londres, traita la morphine et la codéine avec différents acides et des anhydrides organiques pour obtenir la diacétylmorphine (…) Ce “médicament héroïque” fut commercialisé sous le nom d’héroïne, en 1898, par la firme Bayer où Heinrich Dreser étudia ses effets pharmacologiques : “aussi efficace et plus sûre que la morphine”. »

François CHAST, Les origines de la législation sur les stupéfiants en France, HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XLIII - N° 3 – 2009, p. 298.

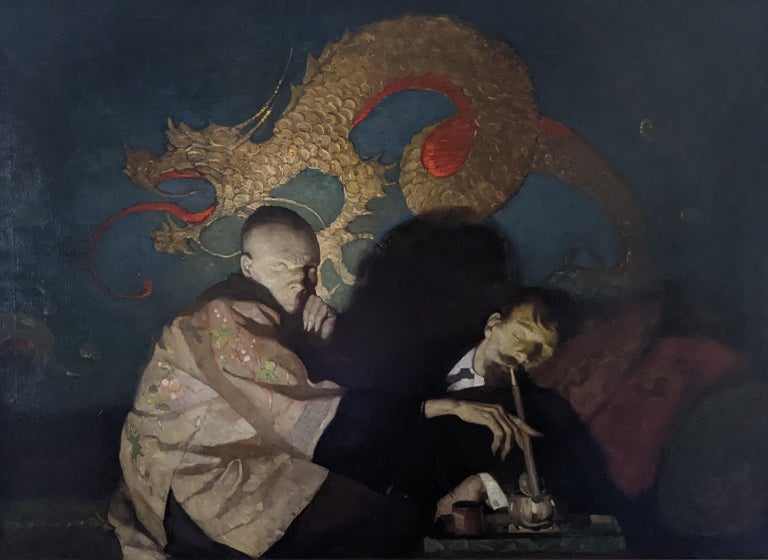

Nous l’avons vu avec Lafugie, l’Extrême-Orient a son lot de représentations stéréotypées, qui sont quelque peu différentes de ce qu’on a pu voir concernant le Proche et Moyen-Orient. En effet, les caractéristiques stéréotypées au Proche et Moyen-Orient sont de l’ordre du décor et des accessoires, tandis que les personnes d’Extrême-Orient sont physiquement caricaturées. Le fumeur d’opium est peint en 1913 par Newell Convers Wyeth, et on voit une similitude frappante avec la femme peinte par Lafugie.

L’employé de la fumerie, en habit doré, joue un rôle de trip sitter prenant soin du consommateur. Il est représenté de manière très caricaturale notamment par son visage mais également par ses mains aux doigts longs, maigres et crochus rappelant la main de La Fumeuse d’opium de Lafugie.

Ici, le personnage principal n’est autre que l’artiste lui-même qui réalise un autoportrait original. En effet, le consommateur est allongé sur un divan et plusieurs coussins et fume une pipe à opium vêtu de son costume noir à la mode occidentale.

Au-dessus des personnages, un dragon chinois doré et rouge est représenté. Il s’agit bien évidemment d’un motif de la tapisserie située en arrière-plan et qui participe à l’imagerie et au fantasme bien occidental de l’Extrême-Orient. Toutefois, la composition est habile puisque le dragon enroulé sur lui-même et tournoyant dans les airs, semble incarner les rêveries opiacées du fumeur en tourbillonnant tel un filet de fumée sortant de sa tête. Ainsi, dans l’art orientaliste,

« la préparation de l’opium et l’atmosphère de la fumerie permettent aux artistes d’exposer l’usage de la drogue comme un art raffiné tout en donnant la place à un imaginaire exotique à fortes connotations asiatiques. »

Florence Chantoury-Lacombe Drogues, santé et société, vol. 11, no 1, juin 2012 « Les volutes de la peinture : l’opium au défi des images », Département de l’histoire de l’art et d’études cinématographiques, Université de Montréal, p 81.

Avec l’arrivée des courants réaliste puis naturaliste, certains peintres et auteurs rompent avec l’expression des passions et des émotions du romantisme, pour se tourner vers l’observation et la retranscription du réel parfois social. Ainsi, en parallèle des œuvres suivant le modèle de l’Orient exagéré, certaines peintures orientalistes vont amorcer un délaissement du caractère érotisant et enivrant de l’opium afin de chercher une vision plus réaliste. L’opium commence à être représenté comme un simple objet donnant naissance à l’action de la peinture de genre Scène peinte à caractère intime voulant croquer sur le vif un instant anecdotique..

Bien qu’Alexandre Gabriel Decamps soit affilié au mouvement romantique, il est important de voir dans ses œuvres une certaine disparité de sujets et d’intentions. Durant sa carrière, il exécute aussi bien des peintures de paysage, de genre et d’histoire que des œuvres satiriques.

Decamps cherche également à diversifier les points de vue dans sa pratique artistique. Il prend d’abord le parti de représenter une femme chypriote (fig. 10) richement apprêtée, et évolue durant plusieurs années afin de retranscrire toute la sobriété de son Marchand turc, qui laisse entrevoir une transition vers le réalisme.

Après son voyage au Moyen-Orient, le peintre nous propose une série de tableaux ayant été inspirés durant sa visite de la Turquie. Parmi eux, une scène de genre, représentant le marchand turc évoqué juste avant, dans une petite boutique fumant une pipe à opium. La lumière choisie est caractéristique de l’esthétique orientaliste, à savoir chaude et sableuse avec un vrai travail plastique sur la texture presque poussiéreuse de la toile. Ici, la pipe à opium n’est plus une symbolisation du désir ou du rêve, elle est un simple objet de la vie ordinaire des habitants, rythmant leur journée et leur travail.

« Ce clin d’œil du voyageur à la vie quotidienne des Algériens est un sujet pittoresque tout en donnant prétexte à une étude de couleurs et de lumière originale. La scène représente un homme seul replié sur lui-même, fatigué par la chaleur et emprunt du calme de la méditation orientale. Cet intérieur de boutique, rempli d’objets, fait partie de l’étude des mœurs de ce pays, les scènes de la rue étant d’un accès facile pour les peintres voyageurs. »

L'Orientalisme, fiche de visite du Musée d'Orsay. 2020.

Plus tard, dans les années 1860 Marià Fortuny choisit lui aussi de représenter des inconnus, croisés lors de son voyage, en train de fumer, en gardant une posture de simple observateur. Fumeur d’opium de 1867 est une aquarelle, peinte sur le motif, qui cherche à immortaliser une scène d’inhalation. Elle s’attarde d’avantage à dépeindre l’atmosphère sobre, plutôt que les registres de richesses et de fastes orientaux des œuvres vues dans les parties précédentes.

Il en est de même pour une autre de ses œuvres, Mangeur d’opium, où on peut observer la transition entre la vision romantique et ce qui allait devenir le point d’orgue des courants réalistes et naturalistes.

« l’esprit d’observation, le désir de rendre compte et de témoigner des choses vues comme des phénomènes atmosphériques et lumineux entraînent ces artistes à privilégier le reportage par rapport à l’émotion. »

L'Orientalisme, fiche de visite du Musée d'Orsay. 2020.

Connu pour ses scènes de batailles, Vassili Verechtchaguine est à la fois écrivain, peintre réaliste mais aussi un militaire chevronné ayant participé à plusieurs guerres. Cette expérience lui permit de comprendre la réalité de la guerre qui, bien loin de l’héroïsation des soldats que l’on pouvait trouver dans le néo-classicisme ou dans le romantisme, n’est pour l’artiste qu’une succession de massacres comme en témoigne L’Apothéose de la Guerre.

« Vereshchagin, formé dans les académies d'art de Saint-Pétersbourg et de Paris, qui avait beaucoup voyagé dans son propre pays, en Turquie, en Inde et en Chine, rejoignit l'armée russe pendant la guerre avec la Turquie, fut gravement blessé et sortit de son expérience personnelle avec une haine passionnée pour la guerre sous tous ses aspects, et une consécration complète de tous ses pouvoirs pour frapper cette chose durement. Il a produit trois grands cycles de peintures traitant des horreurs de la guerre en Inde, au Turkestan et dans le sud de l'Europe. Quiconque a vu des tableaux tels que « Blowing Prom the Guns » en Inde, « Snow Trenches on the Shipka » ou « After the Assault in Plevna » ne pourra jamais les oublier, ni penser à la guerre autrement que comme l'horreur incarnée. »

Bailey, H. T. (1928). The Artists and War. Advocate of Peace through Justice, 90(6), 385-386.

Toutefois, les champs de batailles ne sont pas les seuls sujets du peintre pour dépeindre la réalité parfois horrible. Nombreuses seront ses toiles qui parleront de sujets difficiles qu’il a rencontrés à travers ses voyages.

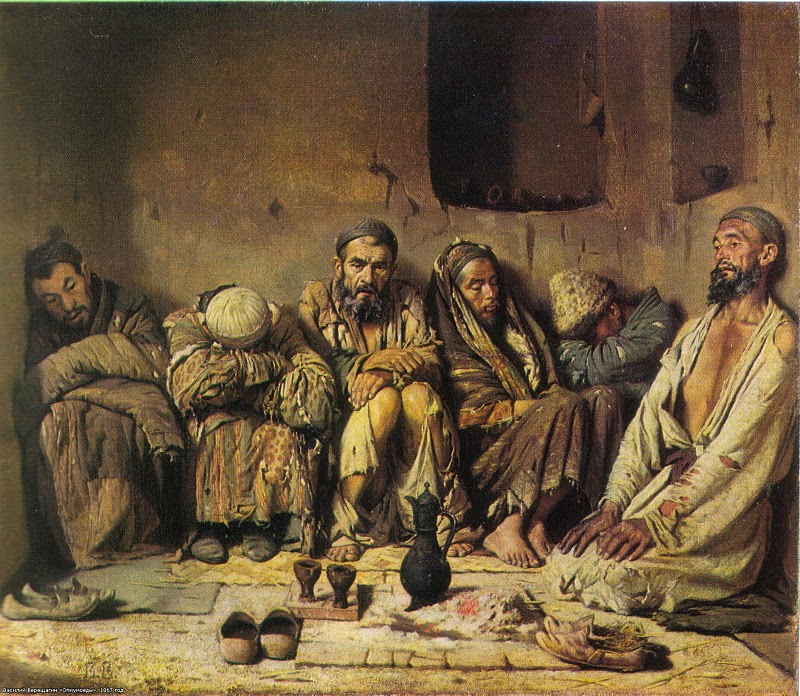

Peint en 1868 aux suites de son premier voyage au Turkestan, Mangeurs d’opium montre six hommes de différentes origines adossés aux murs dans ce qui semble être un petit renfoncement de rue ou de cour intérieure. Devant eux une grande cruche et des bols sont sur les restes d’un feu. Rien dans cette scène de genre n’indique la consommation de psychotropes si ce n’est le titre choisi par l’artiste.

Les personnages sont représentés dans un contexte de misère par leurs habits indigents, rapiécés et parfois même en lambeaux. Recroquevillés les uns contre les autres, les personnages ont soit leurs visages nichés entre leur bras soit le regard vide et triste perdu dans leurs pensées. La lumière choisi par l’artiste est dorée, à la manière orientaliste, mais n’apporte aucune chaleur.

Enfin, bien que la composition se prête à la réalisation d’un puits de lumière, que l’on retrouve dans de nombreuses œuvre orientalistes en extérieur, ici l’artiste fait le choix d’une lumière rasante venant d’une petite source situé hors-cadre, rajoutant du désespoir à l’atmosphère.

Il s’agit là d’une vision de l’opium très différente de celle adoptée par les artistes romantiques. L’artiste semble vouloir nous montrer ici les conséquences néfastes de la consommation. Rappelons que le réalisme, duquel fait partie Verechtchaguine, a pour principe de rompre avec l’exaltation et l’expression des passions humaines pour se focaliser sur les hommes tels qu’ils sont. La figure de l’homme miséreux et bloqué dans sa condition sociale est un thème cher aux réalistes.

Plus tard dans le troisième quart du 19ème siècle, le réalisme donnera naissance au naturalisme qui reprend les grands principes de celui-ci en accentuant la responsabilité du contexte. En effet, dans le naturalisme, l’humain n’est plus au centre de l’œuvre mais placé dans un contexte historique, sociétal, médical, professionnel ou encore économique.

En 1886 l’écrivain naturaliste Paul Bonnetain publie L’Opium suite à un voyage qu’il fit au Tonkin (actuel nord du Vietnam) dans le cadre d’un contrat de correspondance pour le Figaro Paul Bonnetain, Au Tokin, 1885, Victor Havard Edition, Paris. . Dans son livre, le narrateur décrit l’expérience que son personnage Marcel Deschamps fait de l’opium. Pour cela, toutes les étapes sont décrites dans une volonté de témoignage fidèle.

« À la pointe d'une longue aiguille, il prit dans un flacon d'ivoire une goutte d'opium, brune et sirupeuse, et la suspendit sur la lampe dont la flamme aussitôt monta. La goutte grésillait, se boursouflait, menaçant toujours de tomber, toujours retenue, et, dans son gonflement, demeurant sphérique sous la rotation continue de la tige d'acier entre le pouce et l'index de l'opérateur. Elle devenait, à la fin, pareille à une noisette de résine ; mais il l'allongeait en la modelant au bord de l'instrument. Ensuite, il la recuisit et, toute épaissie, la remalaxa, puis, en piquant son aiguille à l'orifice du fourneau et en la retirant d'un coup sec, il y colla enfin la boulette d'opium maintenant réduite au volume d'une perle, et cylindrique. »

« Deschamps, à qui le commandant avait fait faire un lit sur son canapé, dans l'unique cabine de la canonnière, se réveilla, l'épigastre douloureux et souffrant à perdre la respiration. D'abord il demanda quelque soulagement à l'eau de la gargoulette acidulée de rhum ; mais la brûlure survivait, plus intolérable. Sommeillant encore, dans sa fatigue, il s'imaginait qu'une main gantée de fer lui labourait l'estomac, lui raclait les côtes […]

- Alors, ce n'est pas la cholérine !... Mais, dites-moi, avez-vous fumé de l'opium, hier ?

- Oui... un peu...

- À cette même heure, n'est-ce pas ?

- Justement...

- C'est bien cela ! Cet essai s'expie, voyez-vous. On endure la petite mort, les vingt-quatre heures écoulées, et pour se guérir on refume. Le remède est bon, mais on entre de son fait dans la servitude de la pipe... »

Paul Bonnetain, L'Opium, 1886, G. Charpentier et Cie, éditeurs, Paris, 607 pages.

Ainsi, avec l’apparition du réalisme et du naturalisme les intentions artistiques changent. L’idéalisation, le fantasme et l’exagération s’effacent au profit d’une recherche plus fidèle et sociologique des hommes.

Toutefois, il ne faut pas oublier que bien que cela puisse être perçu comme une amélioration de la vision des personnes orientales par les occidentaux, il reste vrai que par définition l’Orientalisme est vecteur de stéréotypes et de fascination. Le racisme est notamment présent dans des œuvres réalistes ou naturaliste.

Bonnetain par exemple qualifie de « race inférieure » un chinois et un vietnamien dans son roman, et met dans la bouche d’un personnage médecin l’affirmation que « les effets de l’opium fumé varient avec le tempérament et la race du fumeur. » On ne peut que constater ici la vision coloniale et raciste qui teinte de nombreuses œuvres de l’époque, aussi fictives soient-elles.

Nous avons pu voir que les artistes de l’époque qui s’inscrivaient dans la mouvance orientaliste ont trouvé bien des moyens de dépeindre un Orient largement fantasmé. D’abord des femmes représentées comme objets exotiques de désirs, puis l’opium de toute évidence incompris et mystérieux dans l’usage qui pouvait en être fait, jusqu’à un regard se voulant naturaliste et réaliste mais ne parvenant pas à se détacher de préconçus fortement ancrés dans l’esprit des artistes occidentaux.

Un dénominateur commun apparaît : l’oeil occidental incapable de sortir d’une vision coloniale et réductrice.

Adopter une démarche orientaliste impose nécessairement un biais fondé sur la propre culture des artistes. Faire des personnes vivant en Orient des caricatures n’est pas nécessairement une volonté consciente, mais plutôt une conséquence d’une vision tellement intériorisée qu’il leur aurait été quasiment impossible de la remettre spontanément en cause.

Ainsi, l’idée de cet article est de mettre en avant un certain contexte, et d’en analyser les productions artistiques afin de comprendre comment de « simples » images et textes peuvent véhiculer des stéréotypes pouvant influencer l’imaginaire collectif à propos d’une population étrangère ou de toute une région dans laquelle nous n’avons jamais mis les pieds.

Ces analyses permettent d’alimenter une certaine vigilance sur la nature des images aujourd’hui produites, des messages qu’elles peuvent véhiculer, et des objectifs politiques qui les ont faites émerger.

Milène Cuvillier, 2022, Trésors d’étoffes Provençales Circulation, Fabrication et passion d’Indiennes, Musée du Vieil Aix, Aix-en-Provence, 2022 Print Concept, Marseille.

Clines, R. (2020). Edward W. Said, Renaissance orientalism, and imaginative geographies of a classical mediterranean. Memoirs of the American Academy in Rome, 65, 481-533.

Atmadja, A. A. (2023). The Face of Orientalism: The western appropriation and commodification of Asian culture. The Motley Undergraduate Journal, 1(1).

Edward Said, L’orientalisme, l’orient crée par l’occident, 1978, Points, 592 pages.

Collins, J. Imperial Drug Economies, Development, and the Search for Alternatives in Asia, from Colonialism to Decolonisation. International Development Policy. 2020. Buxton J., Chinery-Hesse M., Khalid T. Drug Policies and Development: Conflict and Coexistence. International Development Policy. Brill, Nijhoff, Leiden, 43-63.

François CHAST, Les origines de la législation sur les stupéfiants en France, HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES – TOME XLIII – N° 3 – 2009.

Sandhu, S. V., & Babu, N. C. (2010). Hookah hook ups: an insight. J Int Oral Health, 2, 21-6.

Venkatachalapathy, A. R. (2004). Triumph of tobacco: the Tamil experience. South-Indian horizons: felicitation volume for François Gros. Pondichéry: Institut Français de Pondichéry & École Francaise d’Extrême-Orient, 635-641.

Underner, M., Perriot, J., Peiffer, G., Dewitte, J. D., & Jaafari, N. (2020). Intoxication au monoxyde de carbone chez les fumeurs actifs ou passifs de chicha. Revue des Maladies Respiratoires, 37(5), 376-388.

Al Yahyai, F., Elsemary, A., Al Saadi, N., & Ismaili, A. (2023). The Relationship between Orientalist Painters and Muslim Women: Between Imagination and Reality. Art and Design Review, 12(1), 63-72.

Presley, C. C., & Lindsley, C. W. (2018). DARK classics in chemical neuroscience: opium, a historical perspective. ACS chemical neuroscience, 9(10), 2503-2518.

Chantoury-Lacombe, F. (2012). Les volutes de la peinture: l’opium au défi des Images. Drogues, santé et société, 11(1), 70-89.

Ami-Jacques Rapin, « La “divine drogue” : l’art de fumer l’opium et son impact en Occident au tournant des XIXe et XXe siècles », A contrario, 2/2003 (Vol. 1), p. 6-31.

Diederen, R. M. H. (2004). From Homer to the Harem. The art of Jean Lecomte du Nouy (1842-1923). [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer, p 120.

Bailey, H. T. (1928). The Artists and War. Advocate of Peace through Justice, 90(6), 385-386.

Paul Bonnetain, Au Tokin, 1885, Victor Havard Edition, Paris.

Paul Bonnetain, L’Opium, 1886, G. Charpentier et Cie, éditeurs, Paris, 607 pages.

Une réponse

Un article très intéressant, bien mené dans le font du texte mais également dans les représentations choisies pour illustrer cette belle argumentation.

Merci !